精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

地理信息系統(tǒng)“重現(xiàn)”古代水壩

2013/11/26 11:16:48 點擊數: 【字體:大 中 小】

本報實習記者 孟 欣

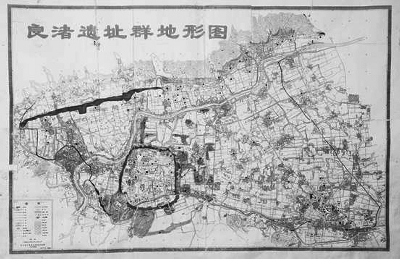

早在上世紀90年代考古隊配合公路基建,在良渚古城外的崗公嶺就探到神秘的夯土層。最初研究者興奮地認為是一座龐大的墓葬,然而隨著鉆探的深入,考古工作者們漸漸開始迷惑,該遺址無論探尋多深始終是厚厚的夯土,完全不見墓葬的出現(xiàn)。這時,一些考古工作者猜測,這個遺址會不會是早期水壩。然而謎題并沒有完全解開,過去考古工作者曾在良渚古城周圍發(fā)現(xiàn)過水壩遺址,但是均離古城很近。為什么要在離古城這么遠的地方建一座孤零零的水壩?考古工作者們只能將謎團擱置,等待時間予以解答。

一直關注地理信息系統(tǒng)在考古領域應用的中國社會科學院考古研究所科技考古中心研究員劉建國運用上世紀60年代的衛(wèi)星影像,通過遺址分布的宏觀研究敏銳地發(fā)現(xiàn)了另一座水壩,并根據河流分布和水壩功能,推測出第三座水壩的所在,并指出三座大壩并非單獨存在的個案,而是與臨近遺址的水壩一起組成一道完善的防護體系。

近年來,水壩陸續(xù)發(fā)現(xiàn)證實了劉建國的推論,到目前為止,良渚大壩總共發(fā)現(xiàn)十幾段,最長的有6.5公里,短的只有幾十米。該水壩工程共有兩部分組成,分為高壩區(qū)和低壩區(qū),高壩主要依托北面的山體而建,距離良渚古城較遠,主要功能是擋住主要河道,防治突如而來的水患,一般相對高程15米至20米,低的一組也有八九米。劉建國使用三維地理信息系統(tǒng)軟件,對積水盆地的面積和水壩的高度做了數據分析,發(fā)現(xiàn)如果水壩下面沒有積水,可以攔住一次800毫米左右的降水。劉建國告訴記者,800毫米的降水雖然少見,但是杭州地區(qū)多臺風登陸,會時常出現(xiàn)大暴雨,因此該水壩系統(tǒng)主要是防止臺風登陸導致的水患災害。而低壩區(qū)更靠近良渚古城,相當于一個蓄水區(qū)。

地理信息系統(tǒng)“大展身手”

地理信息系統(tǒng)簡稱GIS,是在計算機支持下,對空間地理相關數據進行采集、管理、操作、分析、模擬和顯示輸出,并運用地理模型分析方法,提供多種空間地理分析,為地學研究和決策服務的空間信息系統(tǒng)。

劉建國向記者展示了陜西七星河流域的地理信息圖片。七星河流域地處周原地帶,是周代姬姓家族的發(fā)源地。通過地理信息系統(tǒng)可以清晰地看到該地區(qū)聚落的更迭與分布。地理信息系統(tǒng)將該地區(qū)自史前文明至東周的遺址分布圖輸入系統(tǒng),系統(tǒng)將自動生成以地形圖為底圖的各時代遺址分布圖。這組圖片可根據操作者要求,按不同關鍵信息合并或分開展示。從按時代分布的一組圖中可以看出,一方面,周原地區(qū)早期聚落零星分布;在晚商時期遺址忽然增多,且區(qū)域增大,可以看出晚商該地區(qū)的發(fā)展情況;而到周代以后聚落相對減少。因而地理信息系統(tǒng)揭示的聚落分布規(guī)律可以與歷史問題相結合,清晰看出聚落的發(fā)展。

另一方面,結合聚落遺址與水流的分布關系,可以對中華文明發(fā)展的區(qū)域、影響因素等窺見一斑。首先,從地理信息系統(tǒng)中可以直觀看出從文明伊始到商代,有些地區(qū)甚至到西周時期,遺址還是沿河流分布,東周以后逐漸分散,表明東周以后生活用水不再依賴河流,而更多依賴打井技術。其次,從坡度角度,遺址分布一般在1到3度范圍內分布,原因在于平坦區(qū)河流容易改道,容易沖垮聚落,不易久居;而過高的坡度水流湍急,不利于生活用水;在坡度1到3度河流比較穩(wěn)定,因而遺址較多。再次,從坡向角度分析,傳統(tǒng)認為遺址朝南分布較多,因為南向日曬充足,冬季寒冷的風不易灌進來,然而地理信息系統(tǒng)清晰地展示出遺址坡向分布沒有明顯規(guī)律,主要由于人類區(qū)別于動物,可以建造房屋,抵擋嚴寒。

地理信息系統(tǒng)探尋文明起源

良渚水壩工程的發(fā)現(xiàn)對劉建國的研究意義重大。通過長期專注于運用地理系統(tǒng)研究中國早期文明與河流之間的依附關系,劉建國很早就提出了中國在仰韶文明,也就是距今6000年前就出現(xiàn)了水壩,而古史傳說中的“大禹治水”是在4000年前,足足將中華文明的治水歷史提前了2000多年。

從劉建國向記者展示的地理信息系統(tǒng)圖片中可以清晰看出,古代遺址主要集中于較為小型的支流,而非傳統(tǒng)意義上認為的集中在主河道周圍。劉建國指出,由于中國是季風氣候,降水不均,在6月到9月占到全年降水的65%到70%,而在七八個月的時間可能沒有任何降水,這時小型河道很可能斷流。然而遺址卻沒有集中在大型河道上,而大多集中在小型支流流域,常年依靠小型河道取水,由此可以推論在這些水域可能也會有早期的水壩,用以儲藏夏季河水,防止冬季斷流。同樣也說明,在大型河流附近沒有水壩是因為大型河流不易控制,顯然當時人們不具備治理大型河道的能力。劉建國說,這種推論是合情合理的,然而始終沒有發(fā)現(xiàn)古代的治水遺址,該觀點無法得到驗證。

劉建國表示,良渚水壩工程的發(fā)現(xiàn)對考古學意義重大。一方面,良渚大壩體系經北京大學考古年代學實驗室的測定年代為距今4800年至4900年,比“大禹治水”的古史傳說早1000多年;并且該遺址已經是一套發(fā)展完善的防洪體系,必然是歷經很多年的積累,因此可以推測中國出現(xiàn)防洪治水的時間要比距今5000年還要早。另一方面,良渚水壩系統(tǒng)的建立需要調動眾多人力物力,需要經過復雜的測算,并根據經驗不斷完善加高,由此可以說明當時的先民已具備了高超的工程測算、建造的水平,并且說明良渚文明已具備有組織的政權形態(tài),進而可以如此井然有序地調動人力物力,興建如此規(guī)模的工程。(原標題:地理信息系統(tǒng)“重現(xiàn)”古代水壩)

5000年前,中國先民逐水草而居,在廣袤的河流腹地創(chuàng)造了璀璨的文明。近年來,在杭州余杭的良渚文明遺址上陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了5000年前的水壩工程,比傳說“大禹治水”的年代還早上千年,引起了考古學界的廣泛關注。如此宏偉的工程如何在5000年前守衛(wèi)著余杭大地,如何孕育了良渚文明?考古學家通過地理信息系統(tǒng)從宏觀上摸清了中華文明起源與河流的關系。

古代大壩再度現(xiàn)身早在上世紀90年代考古隊配合公路基建,在良渚古城外的崗公嶺就探到神秘的夯土層。最初研究者興奮地認為是一座龐大的墓葬,然而隨著鉆探的深入,考古工作者們漸漸開始迷惑,該遺址無論探尋多深始終是厚厚的夯土,完全不見墓葬的出現(xiàn)。這時,一些考古工作者猜測,這個遺址會不會是早期水壩。然而謎題并沒有完全解開,過去考古工作者曾在良渚古城周圍發(fā)現(xiàn)過水壩遺址,但是均離古城很近。為什么要在離古城這么遠的地方建一座孤零零的水壩?考古工作者們只能將謎團擱置,等待時間予以解答。

一直關注地理信息系統(tǒng)在考古領域應用的中國社會科學院考古研究所科技考古中心研究員劉建國運用上世紀60年代的衛(wèi)星影像,通過遺址分布的宏觀研究敏銳地發(fā)現(xiàn)了另一座水壩,并根據河流分布和水壩功能,推測出第三座水壩的所在,并指出三座大壩并非單獨存在的個案,而是與臨近遺址的水壩一起組成一道完善的防護體系。

近年來,水壩陸續(xù)發(fā)現(xiàn)證實了劉建國的推論,到目前為止,良渚大壩總共發(fā)現(xiàn)十幾段,最長的有6.5公里,短的只有幾十米。該水壩工程共有兩部分組成,分為高壩區(qū)和低壩區(qū),高壩主要依托北面的山體而建,距離良渚古城較遠,主要功能是擋住主要河道,防治突如而來的水患,一般相對高程15米至20米,低的一組也有八九米。劉建國使用三維地理信息系統(tǒng)軟件,對積水盆地的面積和水壩的高度做了數據分析,發(fā)現(xiàn)如果水壩下面沒有積水,可以攔住一次800毫米左右的降水。劉建國告訴記者,800毫米的降水雖然少見,但是杭州地區(qū)多臺風登陸,會時常出現(xiàn)大暴雨,因此該水壩系統(tǒng)主要是防止臺風登陸導致的水患災害。而低壩區(qū)更靠近良渚古城,相當于一個蓄水區(qū)。

地理信息系統(tǒng)“大展身手”

地理信息系統(tǒng)簡稱GIS,是在計算機支持下,對空間地理相關數據進行采集、管理、操作、分析、模擬和顯示輸出,并運用地理模型分析方法,提供多種空間地理分析,為地學研究和決策服務的空間信息系統(tǒng)。

劉建國向記者展示了陜西七星河流域的地理信息圖片。七星河流域地處周原地帶,是周代姬姓家族的發(fā)源地。通過地理信息系統(tǒng)可以清晰地看到該地區(qū)聚落的更迭與分布。地理信息系統(tǒng)將該地區(qū)自史前文明至東周的遺址分布圖輸入系統(tǒng),系統(tǒng)將自動生成以地形圖為底圖的各時代遺址分布圖。這組圖片可根據操作者要求,按不同關鍵信息合并或分開展示。從按時代分布的一組圖中可以看出,一方面,周原地區(qū)早期聚落零星分布;在晚商時期遺址忽然增多,且區(qū)域增大,可以看出晚商該地區(qū)的發(fā)展情況;而到周代以后聚落相對減少。因而地理信息系統(tǒng)揭示的聚落分布規(guī)律可以與歷史問題相結合,清晰看出聚落的發(fā)展。

另一方面,結合聚落遺址與水流的分布關系,可以對中華文明發(fā)展的區(qū)域、影響因素等窺見一斑。首先,從地理信息系統(tǒng)中可以直觀看出從文明伊始到商代,有些地區(qū)甚至到西周時期,遺址還是沿河流分布,東周以后逐漸分散,表明東周以后生活用水不再依賴河流,而更多依賴打井技術。其次,從坡度角度,遺址分布一般在1到3度范圍內分布,原因在于平坦區(qū)河流容易改道,容易沖垮聚落,不易久居;而過高的坡度水流湍急,不利于生活用水;在坡度1到3度河流比較穩(wěn)定,因而遺址較多。再次,從坡向角度分析,傳統(tǒng)認為遺址朝南分布較多,因為南向日曬充足,冬季寒冷的風不易灌進來,然而地理信息系統(tǒng)清晰地展示出遺址坡向分布沒有明顯規(guī)律,主要由于人類區(qū)別于動物,可以建造房屋,抵擋嚴寒。

地理信息系統(tǒng)探尋文明起源

良渚水壩工程的發(fā)現(xiàn)對劉建國的研究意義重大。通過長期專注于運用地理系統(tǒng)研究中國早期文明與河流之間的依附關系,劉建國很早就提出了中國在仰韶文明,也就是距今6000年前就出現(xiàn)了水壩,而古史傳說中的“大禹治水”是在4000年前,足足將中華文明的治水歷史提前了2000多年。

從劉建國向記者展示的地理信息系統(tǒng)圖片中可以清晰看出,古代遺址主要集中于較為小型的支流,而非傳統(tǒng)意義上認為的集中在主河道周圍。劉建國指出,由于中國是季風氣候,降水不均,在6月到9月占到全年降水的65%到70%,而在七八個月的時間可能沒有任何降水,這時小型河道很可能斷流。然而遺址卻沒有集中在大型河道上,而大多集中在小型支流流域,常年依靠小型河道取水,由此可以推論在這些水域可能也會有早期的水壩,用以儲藏夏季河水,防止冬季斷流。同樣也說明,在大型河流附近沒有水壩是因為大型河流不易控制,顯然當時人們不具備治理大型河道的能力。劉建國說,這種推論是合情合理的,然而始終沒有發(fā)現(xiàn)古代的治水遺址,該觀點無法得到驗證。

劉建國表示,良渚水壩工程的發(fā)現(xiàn)對考古學意義重大。一方面,良渚大壩體系經北京大學考古年代學實驗室的測定年代為距今4800年至4900年,比“大禹治水”的古史傳說早1000多年;并且該遺址已經是一套發(fā)展完善的防洪體系,必然是歷經很多年的積累,因此可以推測中國出現(xiàn)防洪治水的時間要比距今5000年還要早。另一方面,良渚水壩系統(tǒng)的建立需要調動眾多人力物力,需要經過復雜的測算,并根據經驗不斷完善加高,由此可以說明當時的先民已具備了高超的工程測算、建造的水平,并且說明良渚文明已具備有組織的政權形態(tài),進而可以如此井然有序地調動人力物力,興建如此規(guī)模的工程。(原標題:地理信息系統(tǒng)“重現(xiàn)”古代水壩)

責任編輯:M005文章來源:中國文化報(2013-11-26)

下一條:蘇劇絕響再現(xiàn) 劇種復興不能只靠一部戲 上一條:文化自覺的哲學意蘊

相關信息

精彩展示

評論區(qū)