-

沒有記錄!

滄海桑田曾見證 蘊華含英到如今——文物智慧略說

2014/3/17 10:56:25 點擊數: 【字體:大 中 小】

如果說人類的歷史是一卷放映中的膠片,那么最能讓我們短暫倒帶、回望過去時光的應該就是文物了。文物,既是漫漫時間長河中遺留下來蘊含人類智慧的珍珠,又是勾連兩個時代喚起今人真摯情感的橋梁。我們的生命是短暫的,我們的人生經歷是有限的,而文物卻能讓我們悠游五千年,感悟人與人之間豐富情感,縱橫九萬里,體味九州風物四方民俗。通過文物,我們能深切地觸摸到祖先們跳動的脈搏,也能清晰地感受到他們生命殘留的點點余溫。

瓷玉之美——“和”之靈魂

1987年,陜西扶風法門寺塔因大雨垮塌,塔基地宮暴露,考古部門隨即對地宮進行了發掘。這是一次舉世震驚的大發現,除了唐朝皇家供奉佛指舍利的大量金銀器、琉璃器與絲綢之外,一批釉色瑩潤的精美瓷器也令發掘者久久難以忘懷。

根據地宮中所出“衣物賬”的記載,它們叫作“秘色瓷”,來自大唐王朝東南一個富饒的地方——越州。越州越窯的青瓷從漢代以來就馳名全國,而秘色瓷則是越窯青瓷王冠上的明珠,它集中體現了我國制瓷業者在元代以前的最高審美追求——類玉。

類玉的審美源于我國古人對玉的執著熱愛。古人習慣把君子與玉相比照,把玉溫潤而澤、廉而不劌的特質與君子仁義禮智信的五德聯系起來,把玉外表柔和、質地堅硬的特點與君子外圓內方的處事原則相統一。玉由此成為了民族精神的物化表現。玉柔和、潤澤、通透的美學特點也就成了中國美的典范。于是,相似質地的琉璃器、石器、瓷器努力追求模仿玉也就成了潮流。

古人對玉的喜愛塑造了中國人致“和”的思維模式。這種“和”的精神并不是平庸的代詞,而是中和、謙虛、滿含敬畏之心的寓意,就如玉與金銀、瓷與玻璃的對比:玉沒有金銀般耀目的光澤,卻也沒有金銀的冰冷與壓迫感,令人倍覺親近、溫暖;瓷器沒有玻璃器的通透與光亮,卻更有底蘊、厚重大氣。也正因此,如瓷似玉的中華民族之美就顯得尤為深沉含蓄、充滿力量。

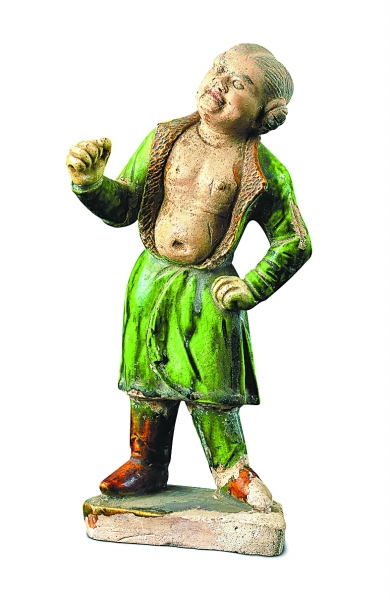

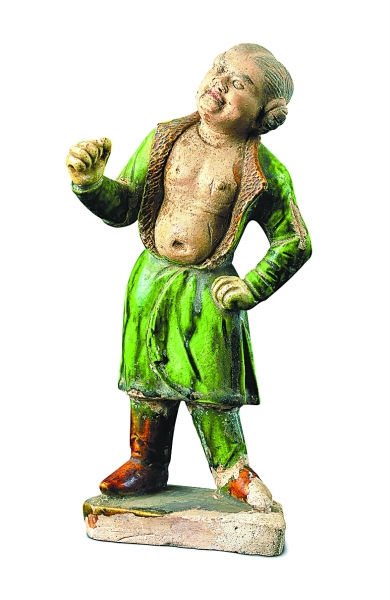

陶俑之悲——人本精神

1976年開始發掘的陜西鳳翔秦公一號大墓向我們展示了春秋時期秦國國君秦景公的威嚴,這種威嚴因其墓葬中的166具人殉與20具人牲而令人震撼。每當看到墓葬中黃腸題湊外密密麻麻的一百多具棺木,我總是會想起《詩經》中的“黃鳥”篇:“交交黃鳥,止于棘。誰從穆公?子車奄息。維此奄息,百夫之特。臨其穴,惴惴其栗。彼蒼者天,殲我良人!如可贖兮,人百其身!”

從《黃鳥》中哀唱的子車氏三雄為秦穆公殉葬,到秦景公墓中從死的186人,我們看到的是黃土下一具具蜷曲的骸骨,聽到的是秦人“彼蒼者天,殲我良人”的號啕哭告,惋惜的是忠臣良將不能為國效力,將一腔熱血空付黃泉,憤恨的是人的生命、人的價值與人的尊嚴被強權踐踏與毀滅。

于是,我們難免慶幸陶俑的出現。雖然孔子曾經憤怒地詛咒那些用陶俑隨葬的人“始作俑者其無后乎”,但若沒有這些泥塑,從新石器時代直到明英宗廢止人殉,其間又不知會有多少身軀深埋黃土,幾許魂靈困厄黃泉。

陜西是我國古代墓葬陶俑出土數量最多、時代序列最完整、藝術水平最高的地區之一。今天,當我們來到陜西歷史博物館參觀時,往往被這些古代陶俑的藝術美所吸引,為秦俑的傳神、漢俑的靜美、唐俑的豪邁、宋俑的恭順而擊節,為他們或歡樂或憤怒的表情,或猙獰或謙卑的神態而贊嘆。但我們卻很少留意到,正是他們炯炯的目光驅散了企圖以人殉葬的邪惡幽靈。我們在欣賞陶俑外在之美的同時,也不應忽略當年塑造它們的工匠是懷著怎樣虔誠的心情;不應忽略它們是為了替代生命而惟妙惟肖,更不應忽略他們的使命——保護每一個平凡的人。

今天,陶俑身上的土沁與殘損還在輕輕訴說著它們在沒有光明的世界里度過的日子,而它們的容顏一如往昔般寧靜。透過它們安詳的面容,我們能看見的是中華民族的人本精神——它顯現在一件件陶俑的身上,它深植在敬天保民、仁者愛人的千萬顆心里。

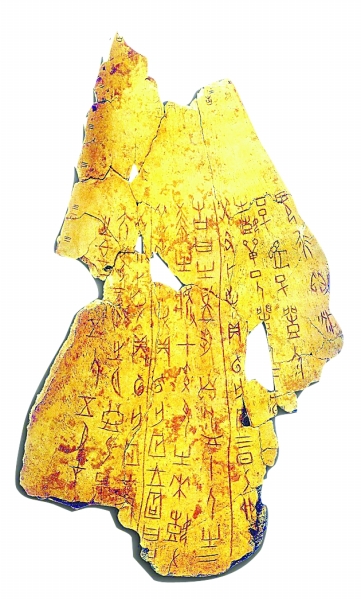

甲骨之思——理性骨骼

中華民族是一個詩意的民族。我們善于運用胭脂、秋葉、雨后初晴的天空與艾草來指代紅黃藍綠的色澤,我們會在烹飪時寫意地把握鹽少許、味精少許的尺度,我們也會在小說中用山桃熟了幾回來計算流水般匆匆而過的光陰。詩經楚辭、漢賦唐詩、宋詞元曲等共同創造的詩意氛圍早已融入了我們的血肉,但這樣的血肉也給了我們一種錯覺——似乎我們的傳統是詩意而模糊的,缺乏理性的精神。其實,生存在這古老東方的人們早在三千多年前就已經將理性的精神鑄成錚錚鐵骨,隱藏在那兆紋錯落、色澤斑駁的甲骨之中。

周原,是周人的發祥地,其核心位于今天陜西寶雞市岐山與扶風兩縣之間渭河北岸上一塊寬廣高敞的臺塬,《詩經·大雅·綿》中曾經這樣滿懷深情地贊頌這片神奇的土地:“周原膴膴,堇荼如飴。”自1977年始,周原出土了大量的甲骨,其中不乏一些包含周王室線索的重要骨板。

關于甲骨的傳奇我們已聽了很多,卻很少關注甲骨制作與問卜的過程。也許有人認為,把諸事付與鬼神、把吉兇托與甲骨,是生產力低下的古人尋求精神慰藉的手段。其實,即使到了只能求助于超自然力的無奈時刻,周人依舊在甲骨的制作與問卜過程中保留了他們對理性精神的堅持。

在周代,甲骨的制作與使用有著一套完整而嚴格的程序。首先是選材與脫脂,其次是整治甲骨以便占卜,最后是灼龜并說兆。用燒紅的圓木在甲骨上旋轉燙灼,使甲骨開裂出現“兆紋”;在灼龜的同時,占卜者要一面祝禱,一面陳說所卜之事,并事先約定好何樣的兆文對應何樣的結果。《史記·龜策列傳》中曾載:卜占病者祝曰:“今某病困。死,首上開,內外交駁,身節折;不死,首仰足肣。”“說兆”正是關鍵所在,“說兆”的存在說明,在用甲骨卜測時,為了最大限度保證結果的科學性,周人嘗試盡可能地排除人為因素的干擾。占卜結果雖然是由負責巫事的貞人來解讀的,但貞人并不能隨心所欲地解讀結果,因為在解讀之前,問卜之人已經把不同的兆紋與結果聯系了起來。我們的祖先周人,即使是問卜,仍堅持發揮他們最大的才智,排除人為因素對問卜的影響,讓結果接近真實,這種理性的精神正是我們應當傳承的智慧。

文物的藝術價值總是在第一時間被人們直觀地感受到,而隱藏在其中的美的精神卻往往被忽略。其實,這些文物或悲壯或恬淡,或傲岸或堅毅的“生存方式”,才是其藝術美深處的價值觀;同樣,文物的歷史價值絕不僅僅是為我們展示過去所發生的事情,而是讓我們學會用滄海桑田的歷史標尺去衡量生命的尊嚴與價值,用一種理性的智慧,幫助我們面對現實、沖破局限。呼嘯(作者單位:陜西歷史博物館)