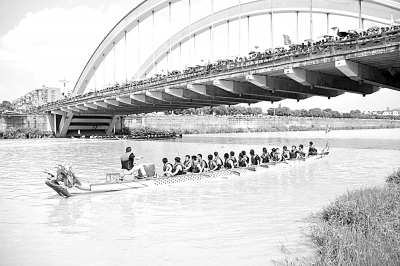

剛剛過去的端午假期,粽子、旅游成為關鍵詞,賽龍舟、祭龍神等傳統民俗文化也在各地上演,把人們拉回到濃濃的文化鄉愁里,勾起人們清晰的文化記憶。端午節傳遞出的文化味道值得回味,但不可否認,近些年,隨著社會經濟的發展,傳統節日習俗正被現代消費習慣改變。在一些生活節奏較快的城市,傳統節日逐漸淪為“休息日”“旅游節”。傳統節日的文化氣息真的轉淡了嗎?怎樣留住傳統節日里的文化鄉愁?如何給傳統習俗打上現代烙印?

1、復蘇之中仍有欠缺

幾年前,韓國端午祭“申遺”成功刺痛了國人的神經,一時間對傳統民俗節日進行保護的呼聲愈加高漲,無論是民間還是政府部門都愈發重視傳統節日,呼吁保護我國的民俗文化。這幾年,隨著清明、端午、中秋三個傳統節日被納入法定節假日,傳統民俗文化的傳承有了更好的載體,人們在享受假期的同時也更多地關注傳統節日的文化內涵。

“與五四時期相比,現在的傳統民俗節日其實是在逐漸恢復的。”北京大學民間文學教研室主任陳連山告訴記者,“五四新文化運動時期,知識分子用‘科學’的眼光來審視中國的民俗和民間文學,不符合其‘科學理念’的就否定存在的合理性。如春節貼對聯、守夜、放鞭炮,傳說是為了防止年獸侵害;端午節原來主要是防瘟神作怪的節日,插艾蒿是驅邪……用科學的標準來評判的話,這些習俗都是迷信。”

因此,在陳連山眼中,現在的傳統節日越來越受到重視,一些傳統民俗也有所恢復。“隨著生活水平的提高,人們更注重精神方面的需求,也逐漸開始重視傳統民俗節日。傳統節日有古老的民俗傳承,有深厚的文化積淀,這些民俗和文化也受到更多關注。”

盡管傳統節日的文化信仰正在逐漸恢復,但不可否認的是,在民俗節日復蘇背后,各種傳統節日逐漸淪為“休息日”“旅游節”,文化內涵仍有所缺失。

“小時候很喜歡過端午節,那時候一到端午節,外婆就會包粽子,伙伴們還會一起看賽龍舟,特別有意思。現在雖然家鄉還有賽龍舟,但文化味兒淡了,也很少有人去看了。大家現在過節都選擇休息或旅游。”家住湖南的胡女士告訴記者。

傳統節日是民族文化的縮影,彰顯著時代的記憶。以國人最看重的春節為例,不僅有換門神、貼春聯、放爆竹、舞獅子、拜年等民俗活動,還有各具特色的剪紙、繪畫、表演等傳統技藝展示,這些活動都涌動著滿滿的情誼,也傳遞出濃濃的年味。而隨著社會的發展變遷,春節似乎更多地成為一個休閑的假期、一個消費的契機,記憶中的文化氣息逐漸消散,年味的淡化讓人惆悵。

“傳統節日的習俗是美好的,它承載了人們對生活的各種情感:熱愛、思念、感恩、憧憬、祈豐。但從現狀來看,節日民俗已經七零八落。”中國民間文藝家協會主席馮驥才曾如是表示。

2、淡化是一種必然?

為何傳統節日的文化內涵軌跡逐漸轉淡?中央財經大學文化經濟研究院院長魏鵬舉接受記者采訪時指出,文化斷裂是導致傳統節日文化記憶不清晰的原因。“像西方的圣誕節或韓國的傳統節日之所以現在還充滿濃厚的文化內涵,是因為其傳統生活方式和文化記憶沒有發生過斷裂。但我們的傳統文化有幾十年是斷裂的,嚴格地講,先有五四的反傳統,后有文化大革命的影響,只是在最近十多年的時間,我們才重新回到自己的文化發展路徑上來,應該歷史地看待這個問題。”魏鵬舉說。

如今,盡管傳統節日的民俗文化細節仍有所缺失,但過節的方式更加豐富多彩。每逢節日,層出不窮的“美食節”或“文化活動”、三五好友相約自駕游、和家人回鄉探望親人等,人們在過節方式上有了更多選擇。

“時代不同,生活方式也不一樣。以前的端午節,大家會掛艾葉、賽龍舟、飲雄黃酒,那是那個時代的特色。但現在生活節奏快、生活壓力大,傳統節日就成了可以休息的節假日。與其自己大費周章地包粽子消耗時間,人們尤其城市人可能更希望利用這個小長假減壓放松,雖然可能無暇顧及節日的文化民俗傳統,但也許這就是這個時代的特色。”在北京一所重點初中工作的許其老師,今年端午假期選擇和家人一起出游。

針對這種變化,北京師范大學民俗學與文化人類學研究所所長萬建中認為不必過分悲觀。他表示,這一方面是由于人們的觀念發生了變化,過去端午節主要是避邪,而現在“邪”這種觀念已基本不存在了。萬建中介紹說:“端午這個時節是流行病發的高峰時期,以前醫療條件不發達,人們過端午節是一種辟邪的方式,希望能平安度過流行病高發期。現在醫療條件好了,科學意識有所強化,使得以前的一些民俗逐漸變淡。”

“另一方面,傳統民俗節日的形式隨著時代的發展不斷發生變化,這是種必然趨勢。以前的傳統節日會有很多娛樂活動,這些活動也只有在過節時才舉行。但現在的娛樂活動非常豐富,過節的形式和內容都發生了變化。”萬建中指出。

3、文化記憶如何更清晰?

據了解,今年端午節前夕,從5月19日至22日4天內,360萬個粽子在天貓網站被30萬消費者搶購一空。京東、蘇寧易購等各大電商也都相繼打著“端午節”旗號推出各種促銷活動。

伴隨著人們度過民俗節日的形式日趨豐富多樣,傳統節日也越來越多地被賦予“消費”屬性。各種打著“傳統節日特色”的食品、工具、服裝出現在線上線下商店,供消費者選購,傳統節日的商業味愈加濃厚。

“現在的節日氣氛相當一部分是由商家烘托出來的,商家會利用人們對傳統眷戀的心理進入市場,并以傳統節日的文化和習俗為噱頭進行促銷,這種事情其實無可厚非。過去的傳統節日可能只有單純的文化活動,但現在是市場經濟時代,所有的文化活動,包括民俗活動,都不可能只是一種單純的文化活動了,它本身肯定會含有一定的經濟意義。”萬建中表示,商家利用傳統節日賺錢,其實也是在促進傳統文化發展、促進文化消費。

那么,如何讓傳統節日中的文化內涵在消費環境里“活”起來繼而“火”起來?魏鵬舉表示,首先要保護和恢復我們的文化生態,所謂文化生態是幾千年來基于我們的文化傳統形成的一種生活方式,比如家族觀念、宗族祭祀、鄰里傳統。其次,要促進文化消費。“傳統文化能‘活’起來的重要動力就是文化消費。這些年傳統節日人氣之所以越來越旺,一個很重要的原因就是傳統文化產業帶來的消費推動。”魏鵬舉說。

在魏鵬舉看來,傳統文化是一種具體的生活方式,是嵌在衣食住行中的。要為傳統文化打上現代烙印,就要將傳統文化深植到生活中。“如果我們在飲食或娛樂的過程中,能意識到傳統生活方式的意義,那這本身就是傳統文化的復活,也只有在這種具體的衣食住行中,傳統文化才能得到傳承。”

廈門大學人文學院院長周寧指出,古人過節的種種形式和儀式,在當時都有其現實意義。現代人應該創造、建構出符合現代生活狀態和節奏的節日形式、儀式。(本報通訊員 張 典 本報記者 陳 晨)