-

沒有記錄!

中國式“尋根”為何失敗?

2014/7/7 10:46:27 點擊數: 【字體:大 中 小】

導語:央視真人秀類歷史紀錄片《客從何處來》,因有明星名人的加入,在社會上刮起一股“尋根熱”。獨立藝術撰稿人寥寥認為,在“斬根”與“弒父”之后,中國急于回到歷史中懷舊,但近30年來的尋根之旅卻屢屢失敗,原因在于一次次尋根并沒有真正改變我們的價值取向,也沒有改變我們的格調和審美。尋根并非衣錦還鄉,也不是抄抄家譜,更不是去崇拜西方的“貴族精神”。

央視最近播出了一個大型“尋根”紀錄片《客從何處來》,記錄了曾寶儀、馬未都、陳沖和易中天等人追尋自己的父輩和祖輩的足跡的故事。遺憾的是,我們只看到片中的主角衣錦還鄉地看看故土,前呼后擁地抄抄家譜,看不到他們的尋根之旅的歷史價值與文化意義。

歐洲人從名字和故事中“尋根”

倘若讓16世紀的歐洲人看到“尋根”的節目,他們會啞然失笑,因為他們根本不必跋山涉水,他們的父輩和祖輩的足跡就寫在他的姓名上。

中世紀的歐洲平民大多都沒有姓氏,小鎮青年去大城市闖蕩才給自己隨便找一個姓氏,以免同名混淆。文藝復興三杰在鄉下小鎮當待業青年的時候都沒有姓氏,在大城市揚名立萬之后才把自己的家鄉名字冒充姓氏,萊奧納多·達·芬奇就是來自芬奇小鎮的萊奧納多,拉斐爾·達·烏爾比諾就是來自烏爾比諾的拉斐爾。

對于普遍文盲的歐洲人來說,找姓氏的靈感并不多。姓Stout的,當然是一個胖子。姓Hill或Woods的,住在山坡上或者樹叢中。姓Smith的,自然是打鐵師傅。有的人甚至把父親的名字、母親的名字、出生地、頭銜,全部放到自己的姓名里。所以說,16世紀的歐洲人不用費心去“尋根”,只要看一眼他的名字,家族歷史一目了然--當然,這只是一個夸張的玩笑。

事實上,歐洲人也同樣熱衷于尋根,熱衷于在回首歷史中確認今天的身份。譬如,中世紀的騎士就把古希臘和古羅馬的戰斗英雄當作偶像。最早的騎士都是一文不名的庶子,窮困潦倒的低等貴族,他們渴望戰爭,因為只有戰斗才能改變他們的命運。當他們問一句“我是誰”的時候,并沒有一個體面的答案在等著他。他們只有從古希臘和古羅馬的英雄故事中去“尋根”,尋找可以依靠的精神力量和英雄主義。

騎士需要尋根,革命志士也要尋根。法國大革命時期,雅克·路易·大衛從古典時期的傳說故事中為革命尋求新的力量,那幅著名的《荷拉斯兄弟的誓言》就是借古典英雄之血來澆灌今日之革命。

歐洲人喜歡尋根,沒有歷史的美國人更加熱衷于尋根。非洲裔美國人不用說,一部著名小說《根》,回望前世的非洲,看清今生的美洲。盎格魯·撒克遜人不但自己愛尋根,也愛幫別人尋根,戴蒙德那一本獲普利策獎的《槍炮、病菌與鋼鐵》,通過對各種原始部落的“尋根”,為今天的少數民族裔難以融入現代社會尋找完美的解釋。在中國更為著名的《格調》一書,則嘲諷了現代美國人如何熱衷于保留英格蘭的傳統,在英格蘭傳統中“尋根”的本領決定著一個現代美國人的“格調”。

明代的“尋根”融入文人階層審美

西方人熱愛尋根,中國人也熱愛尋根。在明代的生活格調指南《長物志》中,家具、器物、擺設和書畫,莫不以“仿古”為至高標準。出身江南文人領袖世家的文震亨筆下,通篇都是:“舊制最佳。亦須照古式為之。愈古愈雅。不得舊者,亦須仿舊式。古人制具尚用,不惜所費,顧制作極備,非后人茍且······”與現代美國人一樣,尋根本領的高低同樣決定了一個明代人的品味格調的高下。

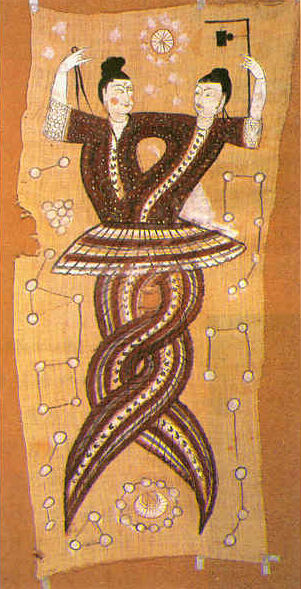

熱衷于尋根的明代文人,并不是簡單地抄襲古代家具和器具的款式,而是在尚古的同時,加入文人階層的審美,他們把追求簡逸、幽隱和自然的生活理想與家具、器具的設計融合在一起。明代成熟的工匠技術和清高倨傲、澹泊致遠的文人士氣,孕育了古樸、簡潔、雅致的明式家具。

中國文人畫的最后一個高峰期的藝術理論也是建立在“尋根”之上,明代晚期的江南藝術圈,浙派早已風吹雨打去,吳門也敗相漸露,此時在董其昌的引領下,文人畫風云再起。董其昌認為,繪畫史的進程是一個自給自足的過程,繪畫的價值完全植根于繪畫的形式本身,創作就是在前人的筆墨上做出變化。董其昌的藝術理論的關鍵詞就是:尋根。我們大概可以說,明代中晚期鼎盛一時的文化與藝術都離不開“尋根”。

20世紀中國:失敗的“尋根”

有人尋根,也有人努力斬斷自己的根。20世紀早期的“新文化運動”中,革命小將們急切地顛覆傳統文化,在文化激進主義者看來,只有在完成了文化上的“弒父”之后才能迎來新世界。這種俄狄浦斯情結在20世紀的中國蔓延了70年,直到80年代的意識形態突變之后,又再次興起尋根文學,人們渴望在“我的爺爺奶奶”的故事中確認自己的身份。

有成功的尋根,就有失敗的尋根,中國近30年以來的諸多“尋根”幾乎都是缺少文化意義的失敗的尋根。

20世紀90年代興起的明式家具熱潮,就是一次失敗的尋根,我們照抄著明代家具的樣式,卻不知道明代家具與彼時文人的審美觀、人生觀、生活方式血脈相連,我們無法在明式家具的基礎上設計出一種符合我們今天的生活方式和審美價值的家具,只仿佛把別人的家譜照抄了一遍,毫無創建。

與明式家具一起發燒的還有古玩收藏熱,那是另一次失敗的尋根。據說全國古玩收藏者有九千萬,但是我們并沒有從收藏古玩當中感受到多少傳統文化的熏陶,電視上的鑒寶節目里,一張張狂喜的臉和一個個沮喪的苦笑,皆因“一夜暴富”的夢想成真或者幻想破滅。

焚香、茶道,當然也是一種尋根。但是我們已經忘記古人焚香的真義是清心,茶道的真義是寡欲。今人一邊熟練地張羅著繁復的香道、茶道的禮節,一邊聊著如何囤貨老班章,如何做舊新紫砂。這種尋根只不過是借古人的臺,唱自己的戲。

有跨越朝代的尋根,也有跨越國界的尋根。精神空虛,信仰缺失的時節里,我們開始懷舊,希望能夠在舊時舊人中尋找到精神的偶像。但是今天的新貴和小資們尋遍中國史,瞧不起任何一個階層--士大夫太迂,文人太酸,鹽商太土,皇族太俗,于是他們跨越國界去歐洲的“貴族傳統”中尋根。

他們崇拜迷戀的是哪一種貴族?茹毛飲血、草衣木食的英倫野蠻貴族?十字軍東征時期的嗜血貴族?18世紀大革命時朝不保夕的法國貴族?二戰后的大權旁落的歐洲貴族?沒人說得清,也沒人在意。

還有人在富豪會的掌聲中總結出“貴族精神”:文化的教養;社會的擔當;自由的靈魂。但是,阻止人文主義者給民眾啟蒙的貴族,何來的文化教養?鞭撻奴隸、掠人妻女、十字軍東征,法國大革命前夕的暴政……貴族何來的社會擔當?千方百計維護森嚴的等級制度的貴族,何來的自由靈魂?這些問題,統統都不是問題。總之,貴族精神就是好,貴族精神,嘿,就是好!

中國近30年來的尋根之旅,之所以屢屢失敗、笑話百出,原因在于我們只是為了尋根而尋根,一次次尋根之旅并沒有真正改變我們的價值取向,也沒有改變我們的格調和審美。我們的媒體熱衷于報道天價的古玩,而從來不會問問大藏家收藏古玩之后,可曾受到傳統文化的熏陶與感染?我們坐在明式的椅子上,感受到的不是明人的隱逸和澹泊,而是坐擁黃花梨和紫檀木的志得意滿。

重要的不是尋根,而是尋到了之后如何面對?央視的《客從何處來》并沒有回答這個問題。片中的諸位主角在尋根之旅中,面對歷盡磨難的家族史與千瘡百孔的民族史,曾寶儀、陳沖的歷史觀和價值觀會不會受到影響?馬未都、易中天的品味和格調有何改變?如果尋根不能改變我們價值的取向,不能指明未來的方向,那么這種尋根的意義何在?

尋根并不是衣錦還鄉去看看故鄉那一片土,也不是前呼后擁地抄抄家譜。尋根最重要的一點是從歷史中借助力量,確定我們今天的身份和未來的方向。如果認為歷史早已有一個注定的大結局,那就沒有必要回首尋根了--好比目的地明確的長跑運動員從來不會跑跑停停,回首來時路。只有在樹林里迷路的人,才會不斷的回頭張望,希望從走過的路上找到前進的方向--除了馬克思和湯因比,誰敢說自己不是迷失在樹林中的人呢?

寥寥:獨立藝術撰稿人、《財富堂》專欄作家。