數字時代,我們還需要膠片嗎?縮微人這樣回答:能夠保存500年以上的膠片,穩定性好、安全性強,在文獻資源長期保存領域的作用不可替代。30年來,全國圖書館文獻縮微復制中心及其25家成員館共通過縮微技術拍攝珍貴典籍近15萬種、6700余萬拍,其中至少有20%的原始文獻現在已經完全無法閱讀。

除了偶爾的懷舊,膠片——這種發明了不過百余年的物件,正在淡出普通人的日常生活。

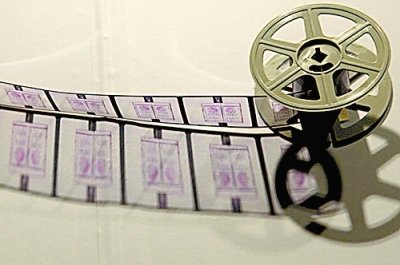

然而,日前在國家圖書館開幕的“全國圖書館文獻縮微工作成果展”上,人們看到,全國圖書館文獻縮微復制中心及其25家成員館,仍在孜孜不倦地履行著使命:通過縮微技術把珍貴的典籍文獻記錄到膠片上。

有人疑惑,在數字時代,費時、費力、占用空間大的膠片是否還有存在的必要。縮微人這樣回答,能夠保存500年以上的膠片,穩定性好、安全性強,在文獻資源長期保存領域的作用不可替代。30年來,全國圖書館文獻縮微復制中心及其25家成員館共通過縮微技術拍攝珍貴典籍近15萬種、6700余萬拍,其中至少有20%的原始文獻現在已經完全無法閱讀,至少有70%的原件已不再提供一般借閱服務。

聚沙成塔

縮微展的現場說不上熱鬧。一臺臺縮微機器靜默矗立,一卷卷膠片錯落碼放,顯得似乎有些冰冷。但當把膠片置于閱讀機之上,人們立刻就能感受到充盈其間的歷史的溫度。

這是創刊于1906年、終刊于1944年的《盛京時報》,是舊中國沈陽歷時最長的報紙。作為日本軍國主義勢力在中國東北的主要喉舌,對當時我國內政、外交、文化、教育、社會風情等均有詳略不等的報道,是研究中國近代史、國際關系史、東北軍民抗日史的重要資料。這些報紙的原件在20世紀80年代進行縮微搶救時,就已經開始發脆、掉渣。

這是1872年上海申報館編印的《瀛寰瑣記》,是我國最早的文藝期刊。既刊發中國文人的詩詞文賦,也連載西洋小說的譯文。此風氣一開,此后類似刊物接踵而至,也讓這份刊物在中國出版史的敘述中被每每提及。

這是國家圖書館四大專藏“敦煌遺書”、“趙城金藏”、《永樂大典》、《四庫全書》,字字句句與原本無異,原本只是在一些展覽中才偶露真容。

3萬余種善本古籍、4千余種報紙、1.5萬種期刊,近10萬種民國圖書,憑借縮微中心及其25家成員館在30年中的搶救,縮微膠片成為這些珍貴典籍文獻新的載體,成為文化傳承、學術研究新的淵藪。

從舊報紙,到古籍善本、舊期刊,再到民國文獻,以至于征集海外文獻,隨著時間的推移,需要保護搶救的文獻日益增多,縮微復制文獻的計劃也在不斷擴大。“聚沙成塔,集腋成裘”,2005年,時任國家圖書館館長的詹福瑞道出了文獻縮微復制工作的真諦。

壽越千年

人們常說,紙壽千年。實際上,能夠經受千年風雨留存至今的紙質文獻,少之又少。即使是距今不足百年的民國文獻,很多也已脆弱不堪,無法供人翻閱了。

“如何解決紙質文獻的老化, 保證這些記錄著人類文明的載體得以永存,是全世界圖書館共同面臨的難題。”全國圖書館文獻縮微復制中心原主任李健介紹,保護文獻通常有兩類措施,一類是改善文獻自身的保存條件,如真空密封、除蟲、除塵、恒濕、恒溫等;另一類是轉換記錄載體,把紙上的信息轉換到其他載體上,形成再生性文獻,這樣原文獻可以繼續采取延緩性保護措施保存起來,新載體上的信息既可以保存也可以供讀者利用。

“再生性保護措施用得最多的就是縮微技術,把文獻信息攝制在膠片上,聚酯片基膠片保存期超過500年,按縮微中心標準攝制的膠片至少可以拷貝4代,即延續2000年以上。”李健說,除了穩定、安全的因素,縮微技術還具備低成本優勢。“使用縮微技術,就不存在將來硬件和軟件的更新換代問題,制作與維持費用較低。如果不涉及文獻自身的文物價值,縮微技術恐怕是目前解決文獻老化的最有效最經濟的方法。這也就是為什么國外圖書、檔案單位至今仍普遍采用縮微技術保存文獻的主要原因。”

“縮微優于存,數字優于用”是圖書、檔案工作者在實踐中總結出的經驗。與膠片相比,光盤、硬盤等數字資源存儲介質則存在易變質損壞、數字資源格式易過期、計算器軟硬件更新換代快等問題,這將使得數字資源極易丟失或無法利用。而數字資源存儲便于閱讀的優勢卻是膠片無法比擬的。

國家圖書館副館長魏大威介紹,隨著數字縮微技術的發展,縮微膠片和數字資源的相互轉換已不是難題,使縮微膠片長期保存的優勢與數字資源方便利用的優勢實現了有效融合,珍貴文獻以紙本、數字、縮微三種形式共存已成為業內的共識。(本報記者 杜羽)