-

沒有記錄!

地名,是歷史命運的容器

2015/4/13 15:55:05 點擊數: 【字體:大 中 小】

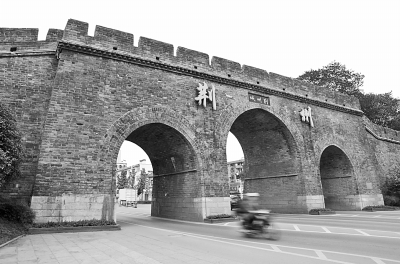

站在荊州古城墻上,憑墻遠眺,整座古城沐浴在落日余暉之中,愈發顯得古樸肅穆。

荊州,這個具有千年歷史的城市,就在二十年前,它卻一度被“荊沙”取代,消匿于人們的視野中。雖然“荊州”之名后又恢復,但改名之痛仍令人難以忘懷。“由于多年來對地名文化缺乏認知,地名隨意更改和廢止現象屢禁不止,致使很多意蘊豐富的地名不斷消失。”中國地名文化遺產保護促進會會長劉保全痛心地說。

大意豈獨失“荊州”

“最初的地名僅僅是一種用以區別個體地理實體的語言,隨著歷史演進,我國地名數量越來越多,地名的文化內涵也越來越豐富。”劉保全說,老地名保存著人們對特定自然環境和人文環境的特有認識和思考方式,記錄著中華民族在長期歷史進程中形成的價值觀和審美理念,“比如從‘贊皇’可以聯想到公元前968年周穆王曾在贊山戰勝犬戎。”

而“荊州”這個地名,在戰國時期《尚書·禹貢》中就有記載:“荊及衡陽惟荊州”。三國時期,荊州成兵家必爭之地,《三國演義》一百二十回有七十余回提到荊州,尤其是關羽“大意失荊州”曾讓人扼腕嘆息。英雄已去,但留古城令后人撫今追昔。

荊州,承載了無數人的歷史記憶,但在上世紀90年代與沙市合并建市時,卻被一個新組合的名字“荊沙”所代替。

“一個千百年歷史形成的地名,一個有著豐富文化內涵的地名,居然如此輕易地消失?”作家李輝當時聽到更名消息極為震驚。

其實,荊州地名的消失只是地名更名現狀的一個縮影,我國很多歷史文化名城都沒逃脫改名的命運。

同以“三國”歷史而聞名的襄陽,上世紀50年代與樊城合并起名為“襄樊”,從此,詩人王維的“襄陽好風日,留醉與山翁”只能見于典籍之中;而以“徽文化”著稱的徽州,上世紀80年代更名為“黃山”,劇作家湯顯祖的“一生癡絕處,無夢到徽州”也只能在夢里追尋。

“城市是有生命的,地名便有了生命的意義,也就是有著和生命一樣豐富和深刻的含義。如果這個地方有其獨有的歷史與命運,地名便是這歷史命運的容器。如果這些城市隨隨便便換去了名字,你說它失去的是什么?”著名民俗學家馮驥才說。

真正的風光不是靠改名來實現

我國歷史悠久、幅員遼闊,地名浩如煙海。資料顯示,甲骨文中記載的地名有500余個,《山海經》記載的地名有1100多個,全文只有1000多字的《禹貢》就記載了130多個地名。宋元以來,僅地方志涉及的地名就有500多萬個。

然而,近年來當城市建設的推土機轟鳴駛過,大量古建筑遭到毀壞,很多地名也隨之被遺棄或更改。改革開放三十多年來,我國約有6萬個鄉鎮名稱、40多萬個建制村名稱被廢棄,僅北京胡同名稱就減少近一半。

地名記錄了時代變遷,見證了滄海桑田,是中華優秀傳統文化的“活化石”,卻為何屢遭遺棄?

復旦大學教授葛劍雄指出:“由于我國地名眾多,免不了會出現同名的情況,必定會造成很大麻煩,因此需要更改。但現在改地名卻多是出于其他原因,如招商引資、發展旅游等。”

很多地方改名都熱衷于以景點作為城市名,大打旅游牌,如湖南大庸更名為張家界市,云南中甸縣改名香格里拉縣等。

“從表面看,有些地方在改名后游客的確增加了,旅游收入的確提高了,但這是旅游產業本身發展的結果,并不能說明究竟有多少效益是來自改名,迄今為止我們還沒有看到一份有說服力的分析報告。”葛劍雄表示。

李輝認為,真正的自然風光不是靠更改地名來實現,主要還是靠豐富的文化內涵。地名這樣一種特殊的語言形象,它有其相應的穩定性、豐富性,不只是教科書上幾個簡單的概念定義,更不是可有可無的點綴。尊重歷史,尊重文化,首先就在于珍愛歷史的賜予,而非忽視它們,甚至無所謂地拋棄。

讓地名更改不再任性

今年春節前夕,一篇《地名改動大盤點》的帖子在網上熱傳,該帖羅列了近年來遭到改名的城市。有網友留言:“那個念茲在茲的家鄉,一夜之間換了稱呼,我已經無法還鄉。”2013年中央城鎮化工作會議明確提出,要“保護和弘揚傳統優秀文化,延續城市歷史文脈”,“讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁”。

如何在城鎮化浪潮中留住地名,記住鄉愁?

我國于1986年頒布《地名管理條例》,這是第一個地名管理的重要法規性文件。此外,民政部又先后出臺了《關于加強地名文化建設的意見》《全國地名文化遺產保護工作實施方案》等政策措施,有力促進了地名文化的保護工作。

民政部地名研究所副所長宋久成指出:“總體上來說,近年來地名文化保護成效顯著,但各地仍存在一些地名文化亂象和地名管理的薄弱環節,地名遭到破壞的現象也時有發生。當務之急要加強頂層設計,出臺保護地名的法律,為地名套牢法律和制度的‘金箍’,讓地名更改不再任性。”

2014年,我國正式啟動第二次全國地名普查,對地名文化遺產進行分類、分級、分層調查,以凈化地名環境,規范地名亂象。

令人欣慰的是,1996年12月,荊州的名字又被重新改回。“亡羊補牢也罷,事后諸葛也罷,荊州去而復來,表明人們越來越重視歷史賜予,尊重傳統文化。”李輝得此消息后感慨不已。

暮色降臨,華燈初上,荊州城此時更加靜謐安詳。城墻之下護城河邊,仍有游客久久不愿離去,似在靜靜聆聽千年歷史的回聲。

(本報記者 劉江偉 方莉)