-

沒有記錄!

中國美院民藝博物館開館展“天工開物”:“民藝”是生活的藝術

2015/10/12 11:29:10 點擊數: 【字體:大 中 小】

本報記者 馮智軍

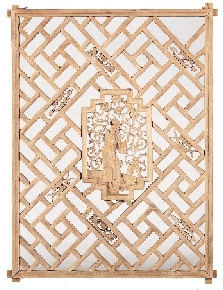

明人宋應星寫成的百科全書式著作《天工開物》,成為中國美術學院民藝博物館開館展的主題。日前,中國美術學院民藝博物館正式開館,同時也拉開了開館展“天工開物——江南鄉村工藝的世界”的帷幕。展覽通過“百椅百態”“日用即道”“格物之知”三大板塊,展出江南民間坐具百把、窗格百扇、器具百尊,以及中國美術學院民藝博物館藏的皮影及相關的工具、樂器、皮影劇本等藏品4.8萬余件,同時推出常設展“光影世象——中國美術學院館藏皮影展”。

中國美院院長許江介紹,確定“天工開物——江南鄉村工藝的世界”的主題,是源于物件背后“維系著生命基因的禮俗和民藝,還有我們賴以生存的家園與鄉土”。民藝博物館集中展出坐具、窗格、器物3個品類各100件。“鄉土中所用的器具是最能體現一方水土生活智慧的部分,‘日用皆道’是美學,也是尋常的真理。”中國美院院長助理、中國美院美術館群館長杭間說。

何為“民藝”?

在談到民藝博物館名稱的由來時,杭間說,建館之初,學校在充分吸納了各方意見后,從“民間藝術”“民俗藝術”“民間美術”“民間工藝”“民間文藝”“民間技藝”“民間手藝”“民眾藝術”等詞匯中最后定名為“民藝博物館”,是采納了民藝的綜合開放的概念。它從社會學的角度更接近“民眾藝術”,從民俗學的角度則側重“民俗藝術”,從藝術學和工藝美術的角度則呈現出“民間美術”“民間工藝”和“民間技藝”的特征,從學理上看,它又與“非物質文化遺產”的范疇相似。“民藝學是跨學科的一門科學,它與其他學科的主要區別在于民眾的‘實踐性’立場,一句話,民藝是‘生活的藝術’。”

山東工藝美術學院人文藝術學院院長、中國民藝研究所所長趙屹也提出,生活美學的概念,不是哲學領域的生活美學概念,而是由衣、食、住、行、用為載體的工藝文化構筑起來的生活美的格調。“近些年來工藝美術行業發展得很快,但當下中國的工藝美術制品缺少中國美學格調。我們有著非常有特色的屬于中國獨有的傳統社會生活,有著自己鮮明的美學格調,我們的美學觀念是灌注在生活起居和生活器具的方方面面,‘天工開物’的展覽就可以體現這一點。民藝是生活中的藝術,我們希望它重新回歸。”

值得一提的是,民藝館是一座由日本著名建筑師隈研吾設計的與自然融匯的現代建筑。早在2010年,中國美院就請隈研吾設計民藝館,隈研吾的方案遵循了其“讓建筑消失”的設計理念,讓館體依山而筑,進而隱沒在山體之中。于是,在中國美院的校園里又多了一道雅致又拙樸的風景,與王澍設計的山房隔溪相望,同民藝回歸生活一樣,建筑回歸了自然。

民藝拯救設計

近年來,民藝一直是需要被拯救的對象。而《裝飾》雜志主編方曉風卻從民藝中看出了新的可能,提出“民藝拯救設計”,民藝不是被拯救的對象,而恰恰是用來“治病救人”的良藥。

“現代主義運動肇始于英國的工藝美術運動,日本柳宗悅的民藝運動啟發了日本現代產品設計的崛起。這兩件事情看上去都是回望傳統,但是這兩次對傳統的回望都實現了當時面向未來的一大突破。我們擁有非常久遠而優秀的工藝傳統,但當下一直沒有從對傳統的回望中獲取更多的啟發,說明我們看傳統的眼光有問題。我們熟知各種設計理論,自身也有無與倫比的傳統,但是我們到底缺什么?”方曉風認為,民藝實際上是一種價值觀的代表,我們的設計一直沒有做好的重要原因就是沒有樹立起面向現代世界、現代生活的價值觀。

中國工藝美術學會民間工藝美術專業委員會主任孫建君說,手工技藝充滿了人文主義的思想、精神與情懷,每一個細小的物品都傳遞著情感的因素和觀念的訴求。

對當前民藝的發展和研究,方曉風不提倡把民藝廟堂化,而是要像日常生活一樣再呈現這些物質的價值,希望民藝能夠在一個更自然的狀態里去跟日常生活發生關聯。“真正的民藝所表達出來的生命力和美感放到任何時候都是打動人的,我們卻喪失了從中獲得力量的能力,是我們自身出了問題,而不是民藝出了問題。”所以,方曉風認為,“民藝不是我們以精英資態俯視的獵奇對象和所謂欠發展的產物,民藝也不是收藏熱興起之后,可以囤積居奇的寶藏。民藝真正的價值是直面生活的智慧,也是本土審美最深厚的基礎。民藝是我們學習和研究的對象,是設計創新的源泉。”

據悉,中國美院除建成民藝館外,還將在學科建設中重視傳統物質文化的研究,以民間手工藝的承繼、活化、再生,與手工藝學院、設計學院等院系形成互補。民藝館將與正在建設的中國國際設計博物館一起,成為中國美術學院建構中外兼具、傳統現代并重的美術館群的重要支撐。