-

沒有記錄!

傳統村落應避免空心化與過度商業化

2013/3/28 20:20:08 點擊數: 【字體:大 中 小】

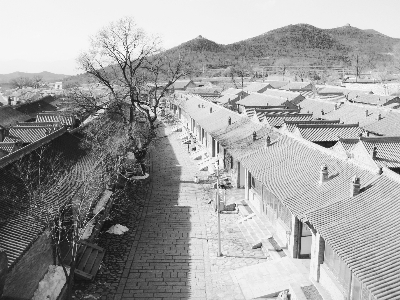

街內空無一人的八達嶺岔道村(李佳霖 攝)

“10年內我國自然村總數減少90萬個,傳統村落每天消失100個。它顯示村落消亡的勢頭迅猛和不可阻擋。”近日,著名作家馮驥才保護傳統村落的呼聲振聾發聵。與此同時,第一批“中國傳統村落名錄”由文化部等三部門聯合公布,646個傳統村落列入其中。不過,記者在走訪中發現,有些傳統村落雖然幸運地得以保存,但是空心化和過度商業化現象嚴重,村莊原住民流失,傳統鄉村文化面臨無人傳承的困局。

留不住的原住民

“從外部看像一座荒涼的漢墓,一進去是很古老講究的窯洞,古村相對封閉,像與世隔絕的桃花源。”這是著名畫家吳冠中1989年10月對山西臨縣嘖口鎮李家山村的評價。如今的李家山村仍然封閉,卻早已不是世外桃源;村子不再荒涼,甚至經常游人如織,但實際上已成為一個空村。

李家山村入選了第一批“中國傳統村落名錄”。李氏家族世代居住于此,最早可追溯至明朝成化年間。數十戶清代院落,400多間窯洞依山而建,層層疊置,最多高達11層,鮮明地體現出“一磚二石三土窯”的特點。

村民李香旦家祖傳的兩間窯房就位于其中,現在卻只有老人還住在里面,她家在黃河河灘邊上又蓋起新房。“現在村子幾乎空了,留下的只有幾戶人家的老人。因為原來的村子在山上,大家覺得交通不方便,‘追’著交通跑,所以來山下蓋房子。”

“你們真有運氣,你們的祖先給你們留下這樣寶貴的遺產。人們不看你們的高樓大廈,就是要看你們依山就勢、風格殊異的窯洞式明柱廈檐高圪臺。”古建筑學家陳志華曾對村民這樣說。但是“桃花源”中的村民依然對高樓大廈和城市生活充滿向往。

如今,李香旦的孩子在城里讀書,她為了照顧孩子也到城里打工。和李香旦家一樣,村里人部分搬到了河灘邊的新房,更多的人在城里讀書或打工。“現在村里連小學都沒有了。”李香旦記得,以前村里不僅有小學,甚至還有初中,但走的人越來越多,沒孩子上學了,學校也停辦了。

李香旦說,村中大部分房子其實都鎖著,除了幾戶有老人住,還有幾戶開旅館的。“來旅游的人非常多,連外國人都來了。”這些年日益火爆的游客讓李香旦非常不解。“我覺得沒啥好看的,后來聽別人說這村子風水好。”

大部分村民過年才會回家一趟,但春節過后這座“空村”卻并沒有冷清下來。李香旦習以為常的風景每年都吸引著數以萬計的游客。同村的李泉生經營旅館已經12年了,主要接待繪畫專業的學生,一年能賺1萬多元。

李家山村曾經是著名的文藝村,村民能演會唱懂五音,李家山劇團遠近聞名。這讓李香旦很感嘆,“‘文藝村’竟變成了‘畫家村’!”

不能“空巢” 更不能淪為展品

一方面是空心化,一方面是商業化。在中國城科會副秘書長、中國傳統村落專家委員會副主任委員曹昌智看來,李家山村出現的兩種現象都頗有代表性。

曹昌智認為,李家山村的狀況并不鮮見。“傳統村落的居住生活條件長期得不到改善,而又缺乏積極的保護政策引導,有條件建房的村民在傳統村落周圍另起爐灶蓋屋、棄舊建新。

曹昌智認為,“原住民流失,無論在經濟欠發達地區,還是經濟發展較快的地區都普遍存在。”在工業化和城鎮化發展緩慢的地區,村民外流,傳統村莊空心化;在城鎮化發展較快的地區,傳統村落被城鎮包圍,又面臨外來租戶的沖擊。

被稱為“京西第一村”的北京門頭溝區龍泉鎮三家店村,在高樓的包圍之中,明清風格的街道格局仍然還在,青磚灰瓦的民居,一派古樸,生活氣息較濃。但據了解,三家店村現在外來人口已有一定數量,不少原住民已經搬出,記者在探訪時,不斷被問是否有租房需求。

而另一方面,以旅游為主的商業化也影響著許多如同李家山村這樣的村莊。八達嶺長城腳下的岔道村也在本批“中國傳統村落名錄”之中。歷史上的岔道為軍事要塞,曾經商鋪、旅店云集。在戰爭年代至“文革”時期,岔道城遭嚴重破壞,只有部分古城墻及城門遺存。2002年,古村改造工程動工。東西城門間道路兩側的舊房全部拆除,農戶出資,政府補貼,改建仿古的商住型建筑。古村中農戶全部遷出,全力發展旅游業。由于背靠長城,旅游旺季岔道村生意興隆,成為八達嶺長城的“客棧”之一,居民收入也有所增長。

而近日記者走訪時,岔道村卻是一片寂靜景象。由于是旅游淡季,古村中罕有游客,東西走向的古道上幾乎空無一人。古村內大部分房舍閑置,一部分在經營農家樂、住宿的業務,這些旅舍多有一兩個老人或婦女管理,但大部分都沒有生意。走在古村的大街小巷,岔道古村宛如一座“空城”,偶爾能夠見到一兩位散步的老人,年輕人和孩子早已搬出村子。

“旅游旺季的時候可不這樣冷清,許多客棧爆滿。”一家客棧的李姓老板告訴記者。但是涌入的都是外來游客,原住民只有這些了。

然而,本就稀少的這些原住民可能還要“出走”。這位老板告訴記者,政府希望將古村全部租下,整體經營,但具體還未實施,“這些空置的房舍原本也都有村民做生意,現在他們已經搬走了。”到時候,產權仍歸村民所有,而隨著這些最后的原住民的搬出,村莊文化可能就徹底消失了。

曹昌智認為,利用自然文化資源發展生態旅游或文化旅游,這是傳統村落謀求發展的一種選擇。“發展旅游無可厚非,而且合理利用資源發展旅游,本身也是對資源的保護。但商業化不能超過合理的度。把資源當作搖錢樹,一味追求經濟效益,這就是一種破壞。”馮驥才的話更是一針見血:“可以利用,但不是開發。”傳統村落發展旅游不能一味追求收益的最大化,更不能為招徠游人任意編造和添加與村落歷史文化無關的“景點”。

僵死的傳統村落軀殼

“傳統村落中蘊藏著豐富的歷史信息和文化景觀,是中國農耕文明留下的最大遺產。”馮驥才說,但隨著社會的發展,村落的原始性,以及吸附其上的文化性正在迅速瓦解。

隨著傳統村落原住民的銳減,鄉村文化瓦解,村落原有的民俗、生活方式、生產方式、社會關系也漸漸逝去。曹昌智認為,原住民消失導致傳統村落活力喪失,“失去了農耕文明的活態傳承,只剩下僵死的傳統村落軀殼。”

讓李香旦尤其遺憾的是,以往過年期間李家山村演出的大戲好久沒有看到了。“我們村以前很多人‘領’戲,唱晉劇,現在正月里倒還有,但是都變成‘小會會’了,大戲已經基本沒有了。”

而在另一座入選“中國傳統村落名錄”的江西吉安市渼陂村,同樣被分成了新村與舊村兩部分。舊村搞旅游,村民大部分搬到新村。而伴隨著原住民的流失,世代相傳的古民俗也面臨失傳。最后一個會跳蚌殼舞的村民梁麒瑞已經年過花甲,他整日擔憂,因為找不到傳人。

梁麒瑞依然愿意住在舊村之中,盡管四面漏風的渼陂村舊村只是一具供人觀賞的軀殼。蚌殼舞反映的是漁民忙里偷閑的生活情形,但早已不靠水吃飯的村民們越來越難以理解這樣的情感。景區開辟后,梁麒瑞常常需要向游客表演,有時還能拿到演出費,但他覺得,這已經純粹變成表演了。他仍然執拗地希望等到傳人,雖然村里的年輕人全都外出打工了。

原住民的流失,是民俗斷流的最大原因。中國藝術研究院中國文化研究所副所長方李莉說:“保護古村落,還要具體到文化、民俗、信仰、節日活動等。”