精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

曾——源于姒姓鄫國的姓

2015/8/14 11:14:29 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

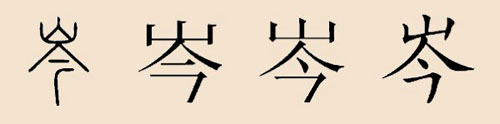

曾zēng——源于姒姓鄫國的姓

中國記載姓氏的最早典籍《世本·氏姓篇》云:“曾氏,夏少康封其少子曲烈于鄫,襄六年莒滅之,鄫太子巫仕魯,去邑為曾氏。”少康是禹的后裔、夏朝第六代國王,為姒姓,相之子。寒浞攻殺相后,少康生在母家有仍氏,曾為有仍氏牧正和有虞氏庖正,后得同姓部落有鬲氏幫助,攻殺寒浞,恢復夏代統(tǒng)治,被舊史家稱為“少康中興”。少康的小兒子曲烈受封的鄫,在今山東蒼山縣西北。鄫國歷夏、商、周三代,至春秋時的魯襄公六年(公元前567年)為莒國所滅,太子巫逃到魯國(都今山東曲阜),做了官,以國為氏并去掉邑字,成為曾氏。

據(jù)宋人鄧名世《古今姓氏書辨證》記載,巫居住在魯國南武城(今山東費縣),“巫生夭,為季氏宰;夭生阜,為叔孫氏家臣;阜生點,字晢。點一作蒧,生參,字子輿;參生元、申”。曾參就是曾子,生于公元前505年,卒于公元前436年,與其父曾點,都是孔子的學生。曾參以孝著稱,提出“吾日三省吾身”的修養(yǎng)方法,相傳為《大學》的作者,被封建統(tǒng)治者尊為“宗圣”。因此,曾氏后人以“三省”為堂號。曾參長子曾元8世孫曾樂,為西漢山陰縣都鄉(xiāng)侯。曾樂之子凂有二子:旃、光。光的曾孫曾子方,家于長沙(今屬湖南),是為長沙房。旃的兒子嘉有二子:寶、頊。頊家于扶風(今陜西興平東南),是為扶風房,其二子玉、昌分別徙居冀州(治今河北冀縣)、青州(治所在今山東淄博市東北)。曾寶之孫曾據(jù),因避王莽之亂,率宗族千余人自山東南遷至廬陵縣(治所在今江西吉安市西南)之吉陽鄉(xiāng),是為吉陽房。曾據(jù)有二子:闡、玚。曾闡的5世孫曾丞有三子:珪、舊、略。略居撫州南豐(今江西廣昌縣東),為撫州(治所在今江西臨川市西)房。曾闡的10世孫曾震忽徙居韶州(治所在今廣東韶關市南),為韶州房。曾玚之子曾永,徙居虔州(今江西贛州市),為虔州房;其11世孫曾通,徙居交州(治今廣東廣州),是為交州房。所以,《姓氏考略》稱,曾氏“望出魯國、廬陵”。西晉永嘉二年(308年),曾氏有一支徙居會稽(今浙江紹興)。此外,又有徙居蜀郡(治今四川成都)、豫章(今江西南昌)、吳郡(治今江蘇蘇州)、河內(今河南沁陽)、南陽(今屬河南)、江夏(今湖北鄂城)、襄陽(今屬湖北)等地者。曾氏遷往福建,始于唐末。據(jù)《清源曾氏族譜序》載:“唐僖宗光啟間,王潮由光州固始入閩,中原士民避難者皆徙以從,曾姓亦隨遷于漳、泉、福興之間;晉江之曾,始祖延世,為光州刺史也。”又據(jù)《興寧曾氏族譜》載:曾舊的6世孫曾惇,“官封魯國公,宋政和壬辰年,由南豐徙福建寧化石壁下居焉。生子仲輝,輝子楨孫、佑孫,因宋、元兵擾,不能安居,由寧化徙廣東長樂縣家焉。現(xiàn)居興寧、梅縣、平遠、鎮(zhèn)平、五華、龍川、惠州、河源、和平、廣州、新寧等縣之曾姓,皆為此祖之后。”

明朝崇禎十五年(1642年),有一位原籍澄邑的曾振賜,死后葬在今臺南市大南門外,說明在明末已有大陸曾氏移居臺灣。入清以來,閩、粵曾氏入臺及在臺灣的活動更多,其有文獻記載者主要有:康熙年間,曾某在今彰化縣竹塘鄉(xiāng)開墾,又,曾、許2姓合墾于新竹縣香山鄉(xiāng);康熙六十年,粵籍義民曾浩生立功;康熙末年,曾機祿、曾瑞文在深耕堡(今臺南新化沙山)開墾;康熙、雍正年間,曾、邱、烏3姓合墾于屏東車城;雍正元年,曾辰林與郭、周、邱3姓同立鳳山楊邑侯去思碑;雍正三年,南安人曾才,開墾于大槺榔堡溪南莊;雍正五年,曾鵠頭在今新竹縣紅毛鄉(xiāng)圓山開墾,陸豐人曾國鵠墾于竹北二堡圓山;雍正初年,來自廣東大埔的曾姓,與巫、何2姓墾于貓羅堡柳樹林莊、登臺莊;雍正年間,曾、許、葉3姓合墾于今新竹縣香山鄉(xiāng)社寮角、下厝角及香山;乾隆六年,漳州人曾合記入墾今臺北縣新店鎮(zhèn)頂城里;乾隆八年,粵籍曾姓與同鄉(xiāng)賴、曹、溫3姓以及閩人田、莊2姓合力在苗栗二堡通霄莊開墾;乾隆十六年,曾振世捐建麻豆北極殿齋房;乾隆二十四年,曾應臣與鄉(xiāng)人合置里港天后宮義渡;乾隆二十五年,曾光祖與郭瑠等人重修彰化縣學;乾隆三十年,曾文琬擔任彰化縣軍工匠首,同安人曾某在今臺北縣八里鄉(xiāng)埔頭村開墾;乾隆三十二年,曾筑觀與鄉(xiāng)人同立鳳山北門石路功德碑;乾隆四十年,大埔人曾某與何、巫2姓開墾于今臺中縣東勢鎮(zhèn);乾隆四十一年,泉州人曾壁章在今臺北縣林口春湖村中湖開墾;乾隆四十三年,曾式鴻為大甲西社番佃;乾隆四十九年,鎮(zhèn)平人曾光耀與鄉(xiāng)人同立內埔昌黎祠文宣王祀典引碑;嘉慶十三年,曾勤生與鄉(xiāng)人同立嘉義三山國王畝韓昌黎祠石聯(lián);嘉慶十八年,貢生曾文鳳立燕霧保東山義塜示禁碑;嘉慶二十一年,曾鼎珍與里人重建鹽水里仁橋;道光二十四年,粵人曾寶昌與魏超福倡建新竹縣豐宮;咸豐六年,粵人曾宣再與錢、詹、黃3姓合墾于今新竹縣橫山鄉(xiāng)田寮村;光緒二十年,曾乾連入墾今新竹縣寶山鄉(xiāng)。目前,曾姓是臺灣第16大姓,遍布臺灣各地。臺灣曾姓分為武城派、龍山派、獺江派、晉江縣內坑派、裕振公派、平和縣派,他們均說是“宗圣”曾參的后代,只是開派始祖不同而已。臺灣龍山派曾氏與邱氏聯(lián)宗,經常聚會,共敘親誼。原來,福建海澄新安鄉(xiāng)有一位曾氏子弟入贅當?shù)厍裥眨箅S著移民把這種親情帶到了臺灣與海外。

為了進一步求發(fā)展,近代以來,曾氏有些人走出國門,到海外開拓新的事業(yè),現(xiàn)主要僑居于菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸及美洲、歐洲一些國家。

曾姓歷史名人,除以上述及者外,北宋有宰相曾公亮;文學家曾鞏,為“唐宋八大家”之一;曾布,鞏弟,官至同知樞密院事。南宋有詩人曾幾。明代有兵部侍郎曾銑,曾屢敗韃靼貴族的攻掠,還有畫家曾鯨。清代有太平天國將領曾天養(yǎng),湘軍首領曾國藩、將領曾國荃,道光年間湖南武岡農民起義首領曾如炷,清末外交官曾紀澤。近現(xiàn)代有小說家曾樸,早期話劇(新劇)活動家曾孝谷,音韻學家曾運乾,中華人民共和國內務部長曾山,中國人民志愿軍二級青年戰(zhàn)斗英雄曾南生。

族居海外的曾姓華僑,以及居住在香港、澳門的曾姓同胞,也涌現(xiàn)出不少杰出人才,其中,港澳的曾憲梓、菲律賓的曾文堆、馬來西亞的曾源成、美國的曾小湳,各自擁有財富超過一億美元,均被列入“世界華人億萬富豪榜”。

曾姓在當今按人口多少排次序的中華姓氏中為第38大姓,約占全國漢族人口的0.5%,分布很廣,以四川、湖南、廣東、江西較多,這4省曾姓約占全國漢族曾姓人口的66%。曾姓不僅是漢族大姓,而且也是一些少數(shù)民族所使用的姓氏,京、彝、滿、苗、黎、土家、布依等民族中均有曾姓。

此外,臺灣省的曾姓,在日本侵占臺灣期間,曾被迫改用曾根、曾我、曾山、曾田等日本姓,直到1945年臺灣光復后,才恢復原來的曾姓。作者:謝鈞祥

責任編輯:M005文章來源:印象河南網(wǎng)

下一條:彭——壽星篯鏗后裔之姓上一條:鄧——源于商周侯國的姓

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)