精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

鄧——源于商周侯國的姓

2015/8/14 10:55:48 點擊數: 【字體:大 中 小】

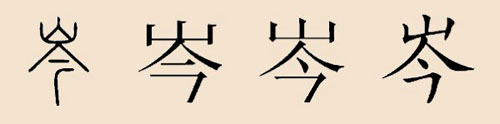

鄧dèng——源于商周侯國的姓

大約在公元前13世紀,商高宗武丁把他的叔父封于鄧,建立侯爵鄧國,賜姓曼。西周時,曼姓鄧國是周朝在南方較為重要的異姓侯國,強盛時的疆域,北起南陽盆地南部,和申國、呂國(在今河南南陽市、縣境)相鄰;東連今湖北棗陽,與唐國相接;南接漢水,和羅、彭、鄢、盧戎相望;西鄰谷國(今湖北谷城),周圍約150余里。春秋時,鄧國在大國爭霸的形勢下求生存,曾多方與大國交好,如“楚武王、鄭莊公皆娶鄧女,謂之夫人鄧曼”(《古今姓氏書辨證》);公元前705年,鄧侯吾離又與西鄰的谷伯去今山東曲阜朝拜魯國。但是,公元前703年楚與巴會師圍鄾時,鄧侯曾派兵去救援而得罪楚國。魯莊公十六年(前678年),鄧國傳至鄧祁侯,被楚文王滅掉,子孫以國為氏,就是鄧氏。對此,唐代的《元和姓纂》概括說:“鄧,曼姓,殷時侯國也。春秋時,鄧侯吾離朝魯,后為楚文王所滅,子孫以國為氏。”

關于曼姓鄧國的都城,有兩種說法:一為今河南鄧州市,一為今湖北襄樊市北鄧城鎮。《中國古今地名大辭典》在肯定“鄧,周國名,曼姓,即今河南鄧縣”之后,又說:“《匯纂》釋例曰:鄧國義陽鄧縣,今湖廣襄陽府東北二十里有鄧城。《春秋地理考實》鄧國,今河南南陽府西南百二十里鄧州是也……若襄陽府襄陽縣東北二十里之鄧城,當時雖仍屬鄧縣,別是一地,為鄧國之南鄙(邊界地方)。《匯纂》誤。”

由于楚、鄧系甥舅之邦,楚滅鄧僅是將原臣服于周的鄧國更易為楚之屬地而已,所以,亡國后的鄧國子孫,大多仍安居故土,有的還在楚國做了官。這些人均被稱為楚人,著名者是被稱為“楚之良”的鄧廖。春秋末,鄧廖的裔孫鄧析到鄭國做官,而鄧氏多數仍為楚人,歷戰國、秦,至漢代,由于戰亂、官職調遷等原因,鄧氏有移居于今四川、陜西、廣東、江蘇等省者,如西漢時的鄧通為蜀郡南安(今四川東山)人,鄧先為成固(今陜西城固縣東)人,鄧宓為番禺(今廣東廣州)人,鄧彭祖為沛(今江蘇沛縣)人。西漢中葉,鄧況始自楚徙居南陽新野(今河南新野南),子孫以農桑為業,過了百余年默默無聞的生活,至東漢初,因族人為光武帝劉秀的中興漢室立下大功及與東漢皇室的親戚關系,一躍而成為東漢最顯赫的家族,正如宋人鄧名世《古今姓氏書辨證》所云:“鄧氏自中興后累世寵貴,凡侯者二十九人,公二人,大將軍以下十三人,中二千石十四人,列校二人,州牧郡守四十八人,其余侍中、將、大夫、郎、謁者不可勝數。”因此,鄧氏以“南陽”為堂號。東漢安帝時,有人誣告鄧悝、鄧弘等曾反對立安帝,引起安帝不滿,因而使鄧氏遭受了一次大的劫難。此后,南陽鄧氏不斷外遷,有南至湖南、湖北者,也有西至山西、甘肅者。據鄧氏族譜載,西晉末年的永嘉之亂時,南陽鄧叔攸遷至福建寧化石壁鄉,后又分支泉州等地。東晉十六國時,中原鄧氏大舉南遷,分布于江南的許多省份,以江西、江蘇居多。至唐代,南陽鄧氏分衍出的支派更多,其中較著名的有安定(今甘肅涇川)鄧氏、平陽(今山西臨汾)鄧氏、長沙(今屬湖南)鄧氏、陳郡(今河南淮陽)鄧氏等。所以,宋代的《廣韻》稱,鄧氏“出南陽、安定二望”。

北宋初,李姓有一支改為鄧姓,為鄧姓增加了新的屬員。據《安化鄧氏譜序》載,南唐后主李煜,曾封其第八子李從鎰為鄧王。南唐亡國后,由于宋太宗下令緝捕南唐宗室甚急,李從鎰的兒子李天和逃到安化(今屬湖南),為躲避災難,遂以其父封號為氏,改為鄧姓。

鄧氏移居臺灣最早者,是江西宜黃縣人鄧顯祖,他在鄭成功、鄭經父子治理臺灣時為鄭氏部屬,死后葬于今彰化縣的八卦山。據臺中縣東勢鄧氏保存的舊族譜記載,他們的祖先原居廣東大埔縣桃源村,后于清初由鄧松陽率子上駕、上南移居臺灣彰化縣貓霧棟上堡樸子籬內土外莊。此外,清代鄧氏入臺及在臺活動的情形,見于文獻記載的還有:康熙52年,鄧旋其與他人合墾于海山堡北投等地;康熙60年,粵籍義民鄧彥有居于下淡水(今屏東);雍正元年,鄧吸居于鳳山縣,與邑人同立楊邑侯去思碑;乾隆12年,鄧永倉新建鳳山縣學明倫堂;乾隆24年,鄧德反捐建里港天后宮;乾隆49年,鄧承山與莊民同立內埔鄉昌黎祠文宣王祀典引碑;嘉慶8年,鄧添芳、鄧受聲居于今屏東縣內埔鄉,捐建天后宮;嘉慶18年,鄧芳瑞居于燕霧堡,立東山義塜示禁碑;道光16年,鄧忠貞捐建嘉義械工。臺灣鄧姓主要來自廣東,以客屬居多,現為臺灣第56大姓,大多住在北部的新竹、苗栗、桃園、臺北。

為了進一步求發展,近代以來,鄧氏有不少人走出國門,到海外開拓新的事業,現主要分布于東南亞及歐美一些國家。

鄧姓歷史名人眾多,彪炳于史冊者即有200余人,其著名者如:春秋末鄭國人鄧析,為法家先驅、名家;西漢蜀郡南安人鄧通,文帝時官至上大夫,并賜給蜀郡嚴道銅山,許其鑄錢,當時鄧氏錢遍于天下。東漢至三國時的鄧姓名人大都出自新野:鄧晨,劉秀的姐夫,西漢末從劉秀起兵,東漢初被封為房子侯,歷任中山、汝南太守,曾派都水椽許楊主管修復汝南鴻郤陂工程,溉田數千頃;鄧禹,初從劉秀鎮壓農民起義軍,東漢初任大司徒,封酇侯,后改封高密侯;鄧綏,鄧禹孫女、東漢和帝皇后,和帝死后,她臨朝執政,其兄鄧騭任大將軍,專斷朝政。三國時蜀名將鄧芝、魏名將鄧艾,也都是新野人。此外,東晉有尚書右仆射鄧攸;宋元之際有學者鄧牧;明代有福建農民起義軍首領鄧茂七、鄧伯孫;清代有篆刻家、書法家鄧石如,有與林則徐協力查禁鴉片的兩廣總督鄧延楨,還有詩人鄧輔綸、海軍著名將領鄧世昌。近現代鄧姓名人主要有:中國無產階級革命家鄧中夏,農學家、土壤學家鄧植儀,國務院副總理鄧子恢,真菌學家鄧叔群,新聞工作者、學者鄧拓,而最為著名的則是中國共產黨第二代領導人、中國改革開放的總設計師鄧小平。

僑居海外的鄧姓華人以及居住在香港、澳門的鄧姓同胞,有不少是金融家、企業家,其中,泰國的鄧文福、美國的鄧世發、香港的鄧蓮如,以各自擁有財富超過一億美元,均被列入“世界華人億萬富豪榜”。

鄧姓在當今按人口多少排次序的中華姓氏中為第34大姓,約占全國漢族人口的0.54%,分布很廣,以四川、廣東居多,這2省鄧姓約占全國漢族鄧姓人口的45%。鄧姓不僅是漢族大姓,而且也是古今一些少數民族所使用的姓氏。例如:晉代羌人有鄧姓;清代廣西慶遠府土司姓鄧,得姓于明代;世居沈陽、蓋州等地的清滿洲人有姓鄧;瑤族勒當氏,漢姓為鄧;滿、瑤、京、壯、水、彝、苗、羌、蒙古、哈尼、土家等民族均有鄧姓。作者:謝鈞祥

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:曾——源于姒姓鄫國的姓上一條:唐——祁姬二姓衍生的姓

相關信息

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區