-

沒有記錄!

心若靈犀能解語 漢畫遺珍說端詳

2013/10/22 11:35:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

本報記者 司馬連竹 曾碧娟

提及漢畫,南陽尋常百姓無人不曉,然則它在國內的影響力,卻無法與敦煌壁畫甚至龍門石刻相較。是它的歷史不夠古老?或是含義不夠豐富、藝術形式不夠凝練?非也,遠者不提,從近現代魯迅、吳冠中、林風眠等文學、國畫大家對漢畫的頂禮膜拜可見,這一距今2000多年漢代文明的藝術珍寶價值無可比擬。

“對漢畫的片面解讀,阻礙了其內在含義無法有效傳播。”郭書云說。在《南陽漢畫50選》中,郭書云賦予歷史悠遠的漢畫全新但真切的命名和內涵。她把自己發起成立的漢畫研究所取名國風,是因為“國風是詩中之最,漢畫是畫中之最”,正如魯迅先生和林風眠大師希望的那樣,使南陽漢畫成為近代中國美術的靈魂,讓南陽漢畫中所涌動的奔放和自信注入國人的靈魂。

撥開云霧見月明

漢畫足可登堂入室

郭書云認為,應該糾正“漢畫是墓葬品不吉利”的觀念。

她告訴記者,漢代人“事死如事生”,漢代的王公貴族及大富人家除了要將生前珍愛的物品陪葬外,漢畫像石作為重要的身份象征也被埋入地下。“漢畫內容反映的是對生活的描述和未來的追求,其寓意是祥瑞和尊貴。”

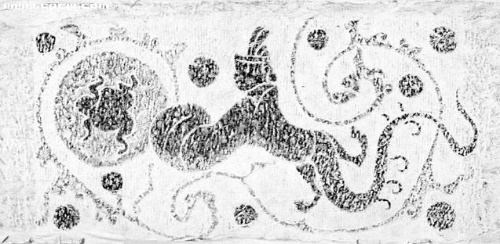

展開兩米多長的漢畫拓片《恭迎鑾駕》,郭書云如同講故事一樣娓娓道來:《山海經》中有君主或神仙乘兩龍的描述。兩條龍拉著的車駕無輪且浮在空中,說明乘車的是仙人,上罩九五規制的華蓋,那么當是天帝級別的神仙。

傾盡半生為石癡

文化情結融入血脈

與一般漢畫研究著作區別顯著,郭書云的解讀既有瑰奇的想象,更富于認知的細膩和情感的融入,雖然處處引經據典,讀起來卻更加接“地氣”。這和郭書云早年的經歷和深厚的文化積淀息息相關。

郭書云幼時家住臥龍崗,常常近距離和漢畫像石接觸,讓她和石頭結下了不解之緣。她早年曾在鄉鎮擔任基層干部,在鄉下走村串戶的10多年間,農屋的墻基、門口的踏步石、院內洗衣板和豬食槽上隨處可見的漢畫,讓她興起了收集保護和研究琢磨的念頭。

直到現在,年逾五旬的郭書云聽說哪里有被拆建、遺棄的漢畫像石,第一個反應就是放下手頭一切,趕到現場。為保護漢畫,多年來她花光了自己的積蓄,但無怨無悔。

靈石無言有大美

守護傳統任重道遠

與諸多根據漢畫內容直觀命名相比,郭書云對漢畫的解讀有兩個鮮明的特點:一是貼切生動,內涵深厚;二是濃縮精到,皆為四字。

南陽漢畫收藏家、漢畫學者袁祖雨說,郭書云的解讀突破了以往對漢畫單一學科式的評論,綜合了社會、經濟、宗教等多重文化因子,特別是注重從生活和民俗角度詮釋,拉近了和現代人心靈距離。市收藏家協會漢畫專業委員會主任、漢畫傳拓技藝傳承人劉東陽表示,郭書云提出的“詩畫同源”和“物必示圖、圖必有意、意必吉祥”, 以詩書、史書等文獻或實證材料為依據,對漢畫的象征性和文化內涵作出了最有說服力的解釋。