-

沒有記錄!

漢文化探訪二——累累漢墓見證大漢雄風

2013/3/29 10:51:51 點擊數: 【字體:大 中 小】

梁孝王墓

梁孝王王后墓

墓中出土文物

前言

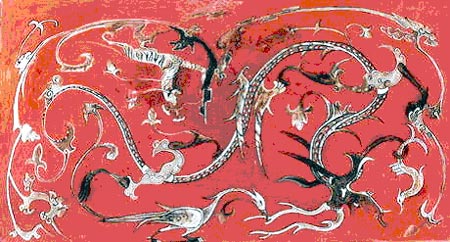

想想,上天真是眷顧商丘,在漫無涯際的大平原上,在豫東商丘永城一個叫芒山的鎮子周圍,種山的神曾經提一籃山包從天之涯趕地之北,一路飛奔,肚中饑餓,腳下一絆,打了一個趔趄,從籃子里掉出14個山包,美麗的逸落,似7對情侶逃婚。于是,豫東一馬平川的原有了山,地母的乳房般高聳。山們有了個共同的名字——芒,不蜿蜒綿亙不足以養下遠古的化石,不摩天入云不足以吸引迷戀長生的君王來封山。既是“艸”頭下一個“亡”,不如選擇另一種存在——埋葬。既然只為埋葬,不如埋一個千年一嘆吧。芒長出石頭,長出蔥蘢繁盛的草與樹,等待。鎬進山了還有鑿子,釬進山了還有錘子,還有一群又一群灰頭土臉的漢子。叮叮當當叮叮,年復一年,堅實的胸膛被釬錘斬山作廓,一個個偉大恢弘的地下宮殿由此落成。于是芒轉入沉寂,像孕上珍珠的蚌,寂寞的孕育,像冬孕育春、女人孕育孩子一樣。歷史在一個恰當的時間來了,一個陰沉的上午,芒轟然敞開疲倦的自我,果然,何止一個千年一嘆!不說嘆為觀止的金縷玉衣,不說鎦金車馬器,不說騎兵俑,只一件《四神云氣圖》,足以抵得上一個敦煌。剎那間,一個久遠的被塵封的漢代,便生動、鮮活地呈現在世人面前……

是的,這就是漢梁王墓葬。專家稱,漢梁王墓葬群中的每一座墓,都是一座寶庫!

累漢墓中神奇無比的地藏符號

家喻戶曉、婦孺皆知的“漢族”、“漢字”、“漢文化”,其歷史載體即是統治中國有400年之久的兩漢王朝。當強秦迅速覆亡后,中國封建社會各種主要制度的形成、確立和發展就歷史地留給了漢王朝。因此,對于認識2000年來的封建社會,沒有比了解漢代歷史更為重要的了。而對于認識漢王朝的封建體制,沒有比了解西漢梁國的歷史更為重要的了。

不少漢學專家認為,如果想借助由末溯本的“套路”研究漢王朝,首先應選擇西漢梁國。原因之一,西漢王朝規定各諸侯王國“制同京師”,通過研究西漢任何一個諸侯王國的歷史,都能夠間接了解、認知西漢王朝的發展史,異曲同工,殊途同歸。原因之二,也是最為重要的一點,梁孝王劉武治下的梁國歷史,在西漢諸侯王國中有著相當典型的意義。它立國長久,與西漢王朝相始終;它政治地位特殊,非一般諸侯王國所能比;它經濟實力雄厚,為后世遺留下豐富的遺址、遺存。

而目前,要研究西漢梁國的歷史,除作為正史的經史典籍外,最直觀的依托,當數被考古界撩去層層神秘面紗后的累累芒碭山漢墓群。這些散落在芒碭群山中的宏大、非凡的地藏符號,正是西漢梁國社會、歷史的立體再現,無一不鮮活、生動。

在古人眼里,尤其在西漢一代人眼里,人死后是可以升天的。從某種意義上說,死是生的繼續,“視死如視生”。也許正因為如此,西漢一代,尤其是那些統治階層,他們對于今生與來世的態度表現得相當達觀。所以葬在芒碭山的梁國八代九王,全都把自己的墓葬建造得輝煌氣派。

從梁孝王劉武開始,西漢梁王死后全部葬于芒碭山。加上王后、嬪妃和文武大臣,芒碭山該有多少地下宮殿?不知道。只知道現在已查明的漢代梁國王陵21座,目前已發掘7座。

正如專家所言,漢梁王墓葬群中的每一座墓,都是一座寶庫!文獻《水經注疏》里這樣記載:“操引兵入碭,發梁孝王冢,破棺,收金寶數萬斤。”建安七子中的陳琳這樣寫的檄文:“操帥將吏士,親臨發掘,破棺裸尸,掠取金寶。至令圣朝流涕,士民傷懷。”可見軍事家、政治家兼詩人的曹操,曾經做過盜墓賊。他盜的最大的一座墓,就是梁孝王墓。

從上世紀80年代末開始,我國的考古工作者對漢梁王墓葬群進行保護性發掘,在這個三國時代就被盜過的墓葬群中,仍發掘出了金縷玉衣、大型玉璧等珍貴文物2萬余件,許多文物價值連城。可以想象,這個巨大的寶藏,對當時缺衣少食的曹操軍隊來說,是一個多么大的誘惑。或許是盜墓盜得多了,悟得“厚葬容易招來盜墓者”這個道理,于是曹操成為中國歷史上第一位提倡“薄葬”的統治者。

“芒碭古跡罕見,奇觀名揚天下。”中央軍委原副主席張震將軍觀后贊嘆不已。

當年參與芒碭山漢墓考古發掘的專家稱,像這樣(漢梁孝王墓)可永久保存的石結構的漢墓群,在全國也是少有的,哪怕只留下一個大框架,仍然是很重要的文物,可視為本色的西漢文化的縮影和杰出代表。河南省文物考古研究所原所長、研究員安金槐先生生前曾說,西漢梁孝王墓與陪葬墓、陪葬坑,可稱得上是一處西漢王陵博物館。這對研究西漢王室的陵墓布局、墓室結構,進而研究西漢時期的政治、文化、經濟、哲學、倫理等,都有很高的價值。梁孝王墓及其王后墓所體現的文化思想、形制格局,既是一個強盛的諸侯王國的歷史見證,也是漢王朝的文化、哲學、政治意識的縮影。

石破天驚,實至名歸。1991年,漢梁王墓葬群中的柿園漢墓發掘被評為“全國十大考古新發現”;1994年,西漢梁孝王陵寢園的發掘,被評為“全國十大考古新發現”,此項發掘填補了全國西漢諸侯王陵陵寢遺址的空白。

梁孝王與他墓中不滅的帝王

“梁王宮闕今安在?枚馬先歸不相待。舞影歌聲散綠池,空余汴水東流海。”1000多年前,當大唐那位衣著飄逸、靈魂飛揚的李太白慕名來到漢梁孝王的梁園觀光游覽時,有“三百里梁園”之稱的這處遺園曾經的輝煌與風雅,依然打動了這位“詩仙”,于是客居此地10年,為后人留下了流傳千古的名詩《梁園吟》。

梁孝王劉武是劉邦的嫡孫,漢文帝的小兒子,處在“文景之治”階段,漢代最富裕的時期,而他又是萬千寵愛于一身的王爺,生前享盡榮華,死后依然富可敵國。據說曹操盜了他的墓后,所得的寶物夠發3年的軍餉。

公元前169年,漢文帝接受大臣賈誼的建議,將淮陽王劉武封為梁王,這就是梁孝王。《資治通鑒》載:“(梁孝王)每入朝,上使使持節以乘輿駟馬迎梁王于關下。既至,寵幸無比,入則侍上同輦,出則同車,射獵上林中。”每次入朝,都與他的哥哥漢景帝同車、同飲、同游獵,那是什么規格?梁孝王劉武過著奢侈豪華的帝王般生活,“以竇太后少子故,有寵,王四十余城,居天下膏腴之地,賞賜不可勝道,府庫金錢且百巨萬,珠玉寶器多于京師”。既富有,又得皇上恩寵,這在西漢諸王中能與劉武相比者沒有。公元前154年,吳楚七國反叛,以“誅晁錯,清君側”之名率軍西進。梁孝王死守睢陽,派韓安國、張羽為大將軍,抵抗吳楚聯軍。吳楚聯軍受到頑強阻擊后停步不前。梁國在平叛七國之亂中確實起到了屏障作用,因此梁孝王更受皇上寵愛。這一時期是西漢梁國最強盛的時期。

名噪一時的“三百里梁園”也是在這一時期建造的。平息了七國之亂后,梁孝王自認為抗擊吳楚有功,于是在梁國大興土木。他以睢陽為中心,依托自然景色,修建了一個很大的花園,稱東苑,也叫菟園,后人稱為梁園。《漢書》載:“梁孝王筑東苑,方三百余里,廣睢陽城長十里。”在這個廣大的東苑中,建有許多宮室。僅在睢陽城中,就建有曜華宮、忘憂館、吹宮、女郎臺、文雅臺、涼馬臺等。梁園中的房舍雕龍畫鳳,金碧輝煌,可以和京師的皇宮媲美。天下的文人雅士如齊人鄒陽、吳人枚乘、蜀人司馬相如等云集梁園,都成了梁孝王的座上客。梁園的風雅在當時名冠天下。除李白外,唐代詩人杜甫、高適、王昌齡、李賀,宋代詩人秦觀,明代名士王廷相、李夢陽、侯方域等,都曾慕名到梁園懷古。

西漢梁國的富庶和輝煌,從梁孝王陵的建造規格與豐盈的陪葬也能窺得一二。梁孝王墓南北最寬處32.4米,最高處3米,總面積約650平方米,總容積約1367立方米。梁孝王墓由墓道、甬道、主室、回廊,10余間側室、耳室、角室和排水系統組成。主室的四周建有回廊,回廊的東端與主室相通。回廊的四角都有耳室,大小一致。回廊內有十字街、飲馬泉、黑水河等,在回廊與各室之間穿行很容易迷失方向。據說,曾有人進梁孝王墓后幾天走不出墓道。

與其他梁王的墓葬不同,漢梁孝王墓前有龐大的寢園建筑。寢園的基址至今保存完好,南北長100米,東西寬50米,占地面積約5000平方米,主要建筑基址由前庭、照壁墻、主殿、配房、天井、寢殿、庖廚等組成。在此建筑基址的外圍,是一圈單面出檐的走廊,再外邊是一圈寢園圍墻。寢園基址均為青石砌成,主殿前后還保留有青石臺階。整個基址范圍內遍布著繩紋板瓦、筒瓦的殘片和一些卷云紋瓦當。基中部分筒瓦的脊上模印有“孝園”二字,說明這是專為梁孝王寢園建設而燒制的。梁孝王墓是開鑿得比較早的大型石崖墓,是按照漢代皇帝的墓葬規格來建造的。按照當時的規矩,只有帝王的陵墓才有資格建寢園。梁孝王墓之所以建有寢園,恰恰暴露了他那個死不泯滅的帝王夢。

“文景之治”時期,漢王朝的國力蒸蒸日上,人民安居樂業,但梁孝王的心里卻不太痛快。他的哥哥漢景帝親口許諾給他,王位將由他繼承。況且他立下了蓋世之功,理應繼承王位,統治天下。然而,這卻成了他最大的遺憾。生前遺憾身后補,既然在生前無法“圓夢”,梁孝王就打算到另一個世界去完成心愿——建造規模巨大的陵墓,以便死后過過皇帝癮。如今順著墓道走下去,你會發現,墓室里,梁孝王塑像靜靜地立著,一言不發,目光里充滿悲愴。

梁孝王劉武無疑是一個悲情人物。在一定程度上說,正是由于他的參與,才有了“文景之治”,但畢竟“文景之治”不是“孝王之治”。他雖然絕頂聰明,但他的夢想注定無法實現。不過,正如二月河所言:“梁孝王這人,應該是個氣質品位都不錯的知識分子貴族。鄒衍獄中致梁孝王書——厄難中的讀書人,能想到向梁孝王求救,可見他的為人不壞。無論從哪個意義上說,他都是個歷史名人。”