-

沒有記錄!

探秘歷史文化名城商丘之二瞻仰木蘭祠

2013/3/29 15:33:49 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

探秘歷史文化名城商丘采風組的第二站是前往商丘署轄內的虞城縣木蘭祠。2012年11月10日在結束了芒碭山的采風后,采風組一行驅車重新駛上連霍高速公路,經(jīng)過40分鐘左右的行程來到位于虞城縣的木蘭祠進行瞻仰。

商丘虞城木蘭祠(攝影:馮贛勇)

從連霍高速公路虞城口出來西行不久,一座古樸典雅的祠堂園區(qū)赫然映入人們的眼簾,這就是名聞名遐邇,為紀念巾幗英雄花木蘭的千年古祠--木蘭祠。

木蘭從軍石雕像(攝影:郭超群)

想當年,著名豫劇表演藝術家常香玉演唱的豫劇《花木蘭》中《誰說女子不如男》的選段,從中原走向全國,可謂風靡一時唱響了天下。至今在有些大型文娛晚會中還久唱不衰。而作為學生時代必讀并要求背誦的《木蘭辭》,更是讓巾幗英雄花木蘭的英雄形象家喻戶曉,婦孺皆知,深入人心。其“代父從軍”的壯舉不僅廣為人知,而且自從美國動畫片“花木蘭”放映以來,花木蘭作為“巾幗英雄”的形象,更是風靡了世界。

毛澤東同志手書的《木蘭辭》詩壁(攝影:孫博)

而花木蘭就是商丘市虞城縣營廓鎮(zhèn)人,花木蘭本姓魏,公元578年4月,突厥入侵幽州,5月周武帝宇文邕率五路大軍親征,因父年老,弟年幼,木蘭便女扮男裝,代父從軍。征戰(zhàn)疆場十二年,屢立戰(zhàn)功。

木蘭祠內的碑帖(攝影:李萍)

戌邊歸來,隋文帝欲封她為尚書,她堅持不授。歸家后,脫去戎裝,又現(xiàn)女兒真面目。木蘭女扮男裝的事情聞達皇上,皇上非常愛慕,欲選進宮中,木蘭抗旨自殺,唐初追封為“孝烈將軍”,后人為了祭祀她,就在其故里商丘虞城縣營郭鎮(zhèn)建造了木蘭祠。

《孝烈將軍辨誤正名記》碑(攝影:張農(nóng))

木蘭祠始建于唐代,至今已有1300多年的歷史。木蘭祠在金、元、清三代均進行過大規(guī)模重修擴建。至清嘉慶十一年即公元1807年擴建后,祠宇占地面積已達一萬多平方米,祠地千畝,僧侶數(shù)百人。只可惜木蘭祠在1943年毀于戰(zhàn)火,僧人散盡,祠宇坍塌,千年古祠幾盡毀于一旦。

木蘭祠庭院景色(攝影:譚姝)

上世紀1992年,商丘虞城縣人民政府為保護這一千年歷史遺存,斥資重修木蘭祠,本著修舊如舊的原則,在歷史遺存的基礎,基本恢復了木蘭祠原有的歷史風貌。如今的木蘭祠景區(qū),自北向南依次為祠堂區(qū)、文化廣場區(qū)、陵園區(qū)。

木蘭祠園區(qū)一角(攝影:郭超群)

來到木蘭祠前,木蘭祠的講解員程鳳華同志早已等候在這里。在她的細致動人的解說中,我們開始了木蘭祠的瞻仰。走進祠前看到,只見這里有一座不大不小的廣場,與木蘭祠相對的是木蘭陵園。木蘭祠門口的中心位置是一座戎裝躍馬,威風凜凜的花木蘭石雕像。祠的西面是毛澤東同志親筆手書的《木蘭辭》詩壁。

木蘭祠中的木蘭像(攝影:馮贛勇)

來到木蘭祠前,仰望大門上方,一座仿唐代莊重樸拙、高闊潤朗的建筑門樓上書“木蘭祠”三個大字高懸其上,醒目赫然。這是原全國政協(xié)副主席錢偉長先生題寫的。進入木蘭祠大門,兩通古代碑刻分列左右,這是1943年戰(zhàn)火后僅存的木蘭祠遺物。

“木蘭出征”塑像(攝影:張農(nóng))

庭院中右側石碑取材于青石,通高3.6米,寬1米,立于元代,名為《孝烈將軍像辨正記》碑。碑首周邊用夸張浪溫的雕刻手法,刻有二龍戲珠,龍頭大而逼真,龍身簡而細小,穿入流云,生動美妙。兩邊陰刻牡丹花紋,線條活潑流暢,樸而不拙。支撐古碑的龜座,高0.7米,龜形伸頭直尾,四肢半曲,似起似臥,栩栩如生。碑文正書31行,滿68字,其刻書精美,蒼勁有力。

“木蘭還鄉(xiāng)”塑像(攝影:馮贛勇)

程鳳華向我們介紹說:碑文開篇載:將軍魏氏,本處子,名木蘭,亳之譙人也。世傳可汗募兵,孝烈痛父羸,弟妹皆稚呆,慨然代行。這兩句話,給我們提供了三個歷史史實。一是,歷史上的木蘭姓魏,并非如現(xiàn)代戲曲中演繹而來的姓花。二是,牌文中的“亳之譙”,經(jīng)考證歷史,即是現(xiàn)在的河南省商丘市虞城縣的營廓鎮(zhèn),也就是木蘭祠的所在地。三是,“可汗”即突厥帝號。遍考國史,為隋恭帝義寧初,突厥居河南之地,所以河南境內稱隸屬可汗,說明木蘭是隋代人。此《孝烈將軍像辨正記》碑經(jīng)專家鑒定,確屬元代石刻真品。1982年,由河南省文物管理局撥款,又重修碑樓,頂為轎形,尖頂四脊,合瓦挑角,17層封檐,在碑樓四周還砌有圍墻。

講解員程鳳華(左)為采風組講解(攝影:馮贛勇)

左側石碑為清代所立,名為《孝烈將軍辨誤正名記》碑。通高2.14米,寬0.78米,方座,碑額刻有深浮雕盤龍,篆字題名,碑文再次記載了木蘭姓魏,為河南省商丘市虞城縣營廓鎮(zhèn)的歷史史實。正是根據(jù)兩通古碑和唐代李亢撰寫的《獨異志》、宋代程大昌撰寫的《演繁露》、宋代何汶撰寫的《竹莊詩話》以及《河南通志》、《歸德府志》、《商丘縣志》等史集的記載,2007年3月26日,中國民間文藝協(xié)會組成的木蘭故里專家考察驗收組到虞城縣考察、論證后,一致同意授予虞城縣為“中國木蘭之鄉(xiāng)”。2007年11月11日,虞城縣“木蘭傳說”被文化部正式確認為國家級非物質文化遺產(chǎn)。

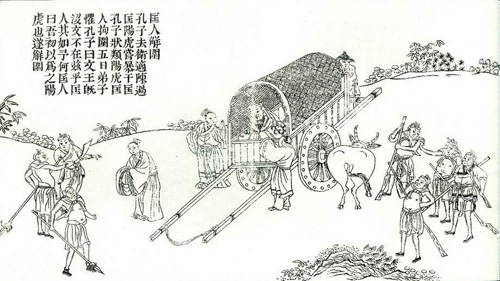

《木蘭辭》連環(huán)畫(攝影:馮贛勇)

在兩座石碑之間正中的一條甬道盡頭就是掩映在青松玉蘭、芳草香花中的木蘭祠又名孝烈將軍祠。該祠大殿高16米,系磚木水泥仿唐建筑。舒展沉實,莊重大方,色調簡潔明快,廊柱高聳、斗拱飛檐,藝術加工與結構造型嚴整統(tǒng)一,建筑構件體現(xiàn)了力與美的完美結合。走進祠內,迎面正中是一座高大的木蘭戎裝出征像。木蘭身著黃金鎧甲,戴黃褐斗笠,披果綠戰(zhàn)袍,嘴唇櫻紅,眼神堅毅,英姿颯爽。一代巾幗英雄的忠烈形象栩栩如生。左側,是一組“木蘭出征”塑像:姐捧行囊,弟送弓箭,母系斗篷,父親站在稍遠處似乎叮囑著什么,營造了一種父母姐弟送木蘭出征時的依依惜別和盼望木蘭早歸的濃厚親情氛圍。

木蘭陵園(攝影:馮贛勇)

右側則是“木蘭還鄉(xiāng)”塑像:賀元帥、劉將軍、校尉均鎧甲鮮明,神色詫異,木蘭頭綰雙髻,著粉色衣裙,面帶羞澀。表現(xiàn)的是木蘭軍旅中同伴得知木蘭本是女兒身后的驚詫和對木蘭的欽佩之情。一眼便可看出,兩組塑像是依據(jù)《木蘭詩》和戲劇作品構思雕塑而成,體現(xiàn)了歷史真實和今人情感的和諧相融。

木蘭陵園中的水塘(攝影:馮贛勇)

在木蘭祠里的三面墻上,是根據(jù)著名畫家劉旦宅木蘭從軍連環(huán)畫冊制作的24幅大型壁畫,再現(xiàn)了木蘭從軍的故事和情節(jié),形象逼真。記者拿著相機通篇將全部詩詞連環(huán)畫拍了下來。之后看著這些連環(huán)畫,一字一句地默讀著熟悉的《木蘭辭》,仿佛回到了學生時代,與此同時,從字里行間中細心體味,又好像當年木蘭從軍征戰(zhàn)的金戈鐵馬的廝殺之聲在我的耳畔回響……

孝列將軍木蘭之墓(攝影:馮贛勇)

從木蘭祠出來,對面是木蘭陵園,走進木蘭陵園是一片開闊的水塘,塘內雖水已干枯,但一片漂亮的黃色野花的秋色美景,繞過水塘的背后就是兩座墓地,一座是木蘭的家人,另一座就是孝烈大將軍花木蘭之墓。程鳳華告訴記者:如今的木蘭祠已成為豫東的一大游覽勝地,吸引著全國各地對這位巾幗英雄景仰的人們紛至沓來,爭相瞻仰。