-

沒有記錄!

劉志鈞:志造新鈞 人如其名

2015/10/10 10:25:04 點擊數: 【字體:大 中 小】

遠古傳說中有女媧摶泥成人的故事,或許是因這個緣由,人們對于柔軟可塑的陶土瓷泥就天生的感到親切。曾作為一名設計師的劉志鈞,工作之余,“玩泥兒”在不知不覺中成了他十分鐘愛的休閑方式。未曾想,不經意間的跨界行為,竟使他陶醉其中。把鈞瓷藝術發揚光大,也逐漸成為他畢生的愿望。

初嘗鈞味:愛之深 痛之切

瓷是土與火的藝術結晶,做瓷離不開瓷土。而“神垕”的“垕”字很特別,有“皇天后土”的意思。而神垕恰恰是鈞瓷的發源地,民諺里講“南山的煤,西山的釉,東山瓷土處處有”。豐富的瓷土資源使得這里的人,世世代代制作瓷器,延續至今。

劉志鈞第一次到神垕瓷區,是因為其父設計的藥瓶在神垕的瓷廠生產。父親與人談工作,正當年少的劉志鈞就在一旁玩泥巴。其間還參觀了神垕瓷廠的展廳,他接觸到了各種造型和釉色的鈞瓷,激起了他對鈞瓷的興趣。也是從那時候,劉志鈞第一次感受到了鈞瓷的魅力。

十幾年之后,鈞瓷大師劉富安邀請他做助手。于是,將近而立的劉志鈞欣然應允,又一次返回神垕。不過這一次,他的心里對鈞瓷卻有了不一樣的看法。

他說:“可能當時我接觸面比較窄,覺得當時鈞瓷的生產,盡是走復古和仿燒的路子,造型單一,除了玉壺春、觀音瓶、梅瓶等老造型之外,幾乎沒有新造型,完全依賴傳統,顯得沒有創新,死氣沉沉。即便是擬古仿古,從造型的美感和風格韻律等方面與古人比較,卻差著一層厚重。”扼腕痛惜之余,敢為人先的構思在其腦海中形成。

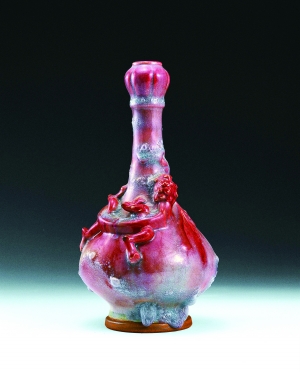

畢業于美院的工業設計專業的劉志鈞,深受現代設計理念的影響。從參與劉富安工作室的工作起,他就懷著一個愿望,那就是以全新的角度和形式表現鈞瓷藝術。而他的第一件鈞瓷作品《腐》,就有跟“不變革、不創新、腐朽到頂,將走入腐朽之路”的鈞瓷“較真”的特殊意義。文以載道,托物言志,這件作品寄托著劉志鈞對鈞瓷藝術的理解,也表達了他對鈞瓷藝術及其現狀的認知。這件創作于20年前的作品,即使在今天看來,仍舊充滿了新意。這一系列的20余件作品,幾乎涵蓋了所有的傳統鈞瓷造型。“否定一種事物的前提,是對事物本身有更深刻的理解,”所以,在籌備過程中,劉志鈞生怕對傳統造型理解不夠,在造型上出現偏差,就對這些經典造型的標準藍本,反復觀察和琢磨。而在創作過程中,他憑著一股熱情,硬是用一把鋸條刀把作品一點點雕刻出來。“當時,神垕制作瓷的工具比較單一,只有用小鋸條打磨的成修坯刀,僅淺浮雕部分我就刻了三天。”說起這件作品,劉志鈞深有感觸地說。

再論鈞藝:引路人 風范永

善于思考、勤奮好學、待人真誠的特質,使劉志鈞很快融入神垕的鈞瓷圈。這里面也包括他的老師晉佩章和好友劉富安。“他們精湛的技藝、勤勉的探索精神和崇高的人格, 窮一生之奮斗,為鈞瓷事業做出了巨大貢獻”,也使劉志鈞在近三十年的鈞瓷生涯中受益匪淺。然而,他們的作品風格卻各有千秋:晉佩章的作品器型古樸端莊,融古典、自然于一體,釉彩獨樹一幟,意蘊悠長且耐人尋味;劉富安的作品器型規整嚴謹,簡潔大氣,手拉坯線條流暢,又富有靈氣,釉色豐富,很有層次感和流動感。

“前幾年,我不斷地對晉老師的所有器型逐一進行分析,從中我發現他的思想深度是常人不能及的,因為他的作品不是簡單的仿古。從表面上看,他的作品所用并非鈞瓷原有的造型,卻都是古代官窯流傳下來的造型精華。原本不適宜鈞釉窯變效果的表現,但一經他老人家的推敲并稍加改變,這些造型就能適應鈞釉工藝,最大程度地發揮了鈞瓷的特色。”劉志鈞說。

空氣里的塵土殘留在泥料或釉料當中,會在陶瓷燒制過程中產生毀滅性的后果。從嚴格意義上來說,陶瓷工作室以及車間應當是封閉的空間。劉志鈞回憶說:“劉富安對工藝要求非常嚴格,他要求廠房里一塵不染,已經到了苛刻的地步。對器型,他總是精益求精,一個造型他會反復地調整,直到滿意為止。粗劣的底足會磨損家具的問題,五年前才被鈞瓷廠家普遍地意識到。但是,在20年前,劉富安就非常重視并解決了這個問題,就是在修坯時多一道工序,對素胎精磨拋光。由此可見,從整體到細節,他無不傾注心力。”

劉志鈞還說:“他們兩位都是綜合素質非常強的人。關于他們是令人仰止的高山的說法,我覺得不為過。人之所以高,是因為涵養與博學。荀子說‘不積跬步,無以至千里。不積小流,無以成江海’。他們的作品之所以有與眾不同的地方,其背后是他們令常人難以想象的努力與付出。 他們的存在,使我更加堅定了初衷。”

重塑鈞意:真美俱 新鈞生

近十年來,劉志鈞逐漸拋卻纏身的雜務,回歸到藝術創作的軌道上。但以往統籌、協調行業事務以及參加各種陶瓷展、與不同地域的陶瓷人交流的經歷,卻使得劉志鈞的思維與眼界得到極大的拓寬。站在“放眼中國陶瓷藝術,審視河南陶瓷發展”的高度,是他作品創作時絕不回避的問題。

在創作中,劉志鈞不斷地挑戰工藝的難度,不斷地嘗試新的表現方式和陶瓷材料。從中他感悟很多,他總結道:“陶瓷藝術是陶瓷科學與陶瓷藝術的完美結合。”這句話,恰恰與莊子的名言“判天地之美,析萬物之理”不謀而合。科學與藝術,就是“求真”與“求美”。求真,即對陶瓷科學進行把握、運用和深度研究,鈞瓷的燒制不僅遵循一般陶瓷制作的規律,也存在一些特殊的技巧。求美,即從生活上善于發現和捕捉美,從中體會美的形式,同時也要搜集各類素材,豐富表現形式,催生新的創作靈感。每一件作品,從設計制作到燒成,每個環節他都要耗費大量心血,一步不慎即前功盡棄。天道酬勤,只有把科學和藝術相結合,才能功夫不負有心人,做出令人滿意的作品。

“設計創新風格,挑戰工藝難度”的作品,才是劉志鈞滿意的作品。這需要感性的藝術思維與理性的科學技術共同的支持。他坦然道:“我現在正在制作一件方行器皿,設計的尺寸大小遵循黃金比例。同時,為了避免不同時制作的大泥版因收縮導致的尺寸差,還須綜合分析所用泥料的收縮速率,以此把握濕泥板風干環境和時長的差異。”科學、藝術結合的理念,使劉志鈞的作品總能讓人眼前一亮,并不斷地被一些設計媒體作為設計的摹本競相轉載。令劉志鈞感受最深的是鈞瓷創作者需要有不怕失敗的試驗精神。在方器第二次燒制失敗后,劉志鈞又默默地做了12個70公分的大泥板,小心翼翼地用保濕膜將它封存起來。

在此觀念的支撐下,劉志鈞提出了“新鈞瓷藝術”的理念,即將陶瓷姊妹藝術有效、科學、合理地運用到鈞瓷方面,以此完善和豐富鈞瓷。這也是劉志鈞創新發展鈞瓷的想法之一。他認為鈞瓷創新首要的是體現其中國精神和中華氣質。每個民族的文化都有其獨特的精神特征,這在民族藝術品上體現的尤為突出。搞鈞瓷創新的根基,就要彰顯民族精髓,因為陶瓷是中國的發明,而鈞瓷是陶瓷之國王冠上的明珠。清華美院的張守智教授曾說:“創新應當是基于民族文化、完全理解、吃透之后所做的事情。依據美的規律,再有所發現或創造。”鈞瓷的創新需要這樣的過程。

在這個過程中,能夠做到“忍受孤獨、無暇紛擾、不忘初衷”是殊為不易的。而劉志鈞秉持著這樣的心境,默默地獻身鈞瓷藝術。

劉志鈞:至美鈞瓷上下求索

劉志鈞是個既有“闖勁”又有“韌勁”的人,為人勤奮謙虛,卻不乏敏銳縝密的思維,什么都愿意去嘗試。他常認為生活就應該有“曠達不羈”的心態,然而他的態度又是認真的,歷經近三十年的探求,也頗有積累和收獲。“跨界”的發展,使得他在鈞瓷、設計、國畫、油畫等領域游刃有余。劉志鈞敢于對鈞瓷既有形式進行創新,不斷追求鈞瓷藝術的新境界。他所提倡的“新鈞瓷藝術”是以設計引領陶瓷藝術,在不斷地追求陶瓷科學與藝術的完美結合。而他一向倡導的“陶瓷、藝術、生活”理念,是在致力于陶瓷藝術與生活的融合。用瓷土演繹東方美學,以釉色渲染中華人文,繼承唐宋文化精髓,秉承儒、釋、道精神,是他所構筑陶瓷藝術靈魂的基石。

驀然回首人在陶瓷路

劉志鈞,1969年生于禹州市,自幼隨父親學習繪畫。他的父親既是一位畫家,又是一位深受傳統文化熏陶的知識分子,由于工作的關系,經常會設計一些鈞瓷造型。在很小的時候,劉志鈞就經常隨父親去神垕。

但劉志鈞真正接觸陶瓷藝術,還是要從他的藝術引路人、老師尚揚和楊國辛談起。早在劉志鈞讀高中的時候,藝術家尚揚因一項巨型壁畫設計工程,來禹州制坐。同行的還有楊國辛等湖北美院的老師,也參與壁畫創作,同時還嘗試了一些鈞瓷創作,而這項壁畫工程十分巨大,有九層樓的高度,是當時“亞洲第一大壁畫”,這就給了劉志鈞很好的學習機會。熱愛繪畫的劉志鈞聽說禹州瓷廠來了幾位大畫家,就自己經常跑到工廠里,一邊當幫手,參與老師的工作中;一邊請教繪畫技法,這項工程前后耗費了兩年。在這期間,劉志鈞不僅在美術專業方面受到了尚揚和楊國辛等的指導,扎實了美術功底,而且在陶瓷藝術方面甫一入門,就受到了學院派理念的影響。他說:“年輕的時候對什么都比較好奇,都想去嘗試一下,最初的理想是當畫家,覺得無拘無束、很過癮。我考學的時候,當時的湖北美院不像現在的院系那么細分,只有美術系和工藝美術系。后來感覺搞設計很有趣、新鮮、好玩,就由美術系的國畫專業轉入了工藝美術系的工業造型設計。在設計領域,一晃干了二十多年。雖然轉入鈞瓷造型研究領域,也沒埋沒了二十多年的經驗,畢竟陶瓷造型藝術與設計有著千絲萬縷的關系,也還算是在鈞瓷藝術的圈子有所依持。沒有想到的是,這幾十年兜兜轉轉竟然又回到鈞瓷行里了。”

憑高遠眺見長空萬里

劉志鈞師從于張守智、尚揚、楊國辛、付中承、晉佩章、楊文憲、徐國楨等當代大家,在劉志鈞近三十年的藝術歷程中,他們的言傳身教和諄諄教誨,使得劉志鈞的起點有著常人無可比擬高度,特別是在鈞瓷藝術上,劉志鈞可謂是集中西之學,兼諸師之長。

如今,他不僅具備了出色的藝術才華,更是在鈞瓷、設計、國畫、油畫等藝術領域出類拔萃。諸位老師作為劉志鈞的生命中的引路人、嚴師、摯友,也對他頗為嘉許。他鈞瓷藝術的成就也受到業界肯定,先后被選為中國陶瓷工業協會藝術陶瓷委員會副秘書長,擔任了河南省美術家協會設計藝術委員會副秘書長,也獲得了國家級大師榮譽的肯定——“中國陶瓷設計藝術大師”。劉志鈞說:“名頭是給人看的,我之所以能有今天,是因為每一位老師對我認真的教誨,我自身是渺小的,但我是站在巨人的肩膀上的。” 1993年,禹州鈞瓷研究所正式成立,劉富安擔任副所長,主持該所的專業技術工作,主抓鈞瓷設計和工藝。當時研究所里缺一個文筆較好的設計骨干,劉富安前往鄭州大學找到劉志鈞,邀請他回禹州。劉志鈞回憶說:“那時候,每逢周末,我都要回禹州,同劉富安、文國政等討論造型、畫設計圖……劉富安大師是一個十分勤奮和聰明的人,對鈞瓷造型精益求精,為研究一個滿意的鈞瓷造型,常常會耗費半年進行推敲。”

在“劉富安鈞瓷藝術工作室”期間,劉志鈞擔任了工作室的副主任,兼劉富安大師的助手,他同劉富安大師探討并設計一些新的鈞瓷造型。隨后又成為晉佩章先生的關門弟子,晉老先生在鈞釉的理論和實踐上,給予了他耐心的指引和無私的教誨。” “無論是在做人還是學藝,晉佩章老師都使我受益匪淺。他對我是十分嚴厲的,手把手教我選料、選礦……”劉志鈞回憶說,“一年里至少有200天都待在瓷區,在這期間,親手制作鈞瓷的機會一下子多了。大概七八年的時間都呆在晉家鈞窯。與晉佩章、晉曉瞳有不少學習和交流的機會。晉老用了四十多年的時間來研究釉色,將鈞瓷釉色之美發揮到極致,對我更是毫無保留的。”

有意思的是,二十年后,劉志鈞成為了晉文龍(晉佩章長孫)的老師。晉文龍說:“老師(劉志鈞)對我挺嚴厲的,觀察非常細致,行為上有一點不合規,都會提醒我,如果我哪里做的不合適,老師也會分析很到位,有理有據地進行批評。(劉志鈞)在評析古代經典陶瓷造型時,拿張守智老先生給他講的話來指引我:‘你師爺經常跟我說,你首先要把傳統陶瓷藝術的精髓徹底領悟,你才能在鈞瓷藝術上承古開今。’并親自動手帶領我學習現代陶藝技法,進行嶄新的設計和嘗試新造型的創作,施釉也是他手把手教的。尤其是使用同一種基礎釉方,制作不同顏色的釉彩。”

劉志鈞卻表示,他只不過是把從晉佩章老師那里學到的東西又還給了晉文龍。

而楊文憲和徐國楨兩位老先生嚴謹的陶瓷科學理論、扎實的陶瓷燒制經驗,也都使得劉志鈞受益匪淺。已逾耄耋的楊文憲還經常親赴禹州瓷區,每次去都要求劉志鈞跟隨。一方面身邊有個放心的人可以照顧自己,另一方面也是為了在指導配釉、燒造時能夠把自己的畢生所學傳授愛徒。2013年,在楊文憲和徐國禎老先生作品聯展上,特意安排了劉志鈞代表兩位老先生的眾多門生,向兩位老先生敬獻紅圍巾。看著得意弟子為自己親手帶上的紅圍巾,坐在太師椅上的兩位老先生笑逐顏開。

古臺荒蕪拔鞘試青鋒

正是由于得到張守智、晉佩章、徐國楨、楊文憲等老一輩陶瓷大家的親傳親授,劉志鈞對鈞瓷文化、燒制技藝、鈞釉配制等方面進行了深入而系統的學習,并在此基礎上對鈞瓷藝術與工藝形成了深刻的理解和認識,骨子里流淌著根深蒂固、純正而新鮮的鈞瓷血液;同時,藝術科班出身的他,憑著對藝術理論的研究和多年的設計經驗,使得他能夠以嶄新的眼光、前衛的理念去全面地審視和看待鈞瓷藝術的傳承與發展。

在他看來,鈞瓷藝術的巔峰時期是在宋代,這主要包含了兩層涵義:第一,宋鈞已成為一種標桿、參照物,從當時的人文和社會背景來分析,宋代文人及皇家注重“道法自然”的觀念,崇尚“自然、質樸、含蓄、內斂、簡潔”的美學精神。第二,中國傳統文化中,玉是一種極具文化象征的符號,而具備“似玉非玉而勝似玉”品質的瓷器,如:鈞瓷、汝瓷等備受宋人的追捧和喜愛,甚至成為宮廷專用的器物。而宋鈞設計還僅限于“器”,主要作為宮廷御用的陳設器,以及禮器等。

由于傳世宋鈞的珍稀,當今大眾普遍認為鈞瓷是一種收藏品、甚至是奢侈品。作為五大名窯之首,普遍認為制作“用器”會掉價,所以目前鈞瓷多以作為收藏品的陳設器、觀賞器為主。任何瓷種都應當有器物具備 “為人所用”的功能性價值,在現代鈞瓷上往往被人無意識地忽略掉了,“鈞瓷是用開看的”——這是人們的誤區,鈞瓷的發展受此局限,很難達到新的高度。工藝美術,首先講求實用,其次才是觀賞性,美而無用的東西,曲高和寡,很難積累大量的受眾。故而應該強調“人文第一,審美次之”的創作觀念。“隨風潛入夜,潤物細無聲”,近年來,鈞瓷也迎來了悄無聲息的變化,業界都在積極努力求新求變,以往秉持固守的理念也在和新的社會環境進行磨合,鈞瓷設計慢慢地朝著實用器物類的造型延伸。這是正確的方向,長遠看來,也是利于鈞瓷藝術的發展。

魂寄夢牽何處可追尋?

背負前輩的智慧和心血,劉志鈞從全新的角度一直在思考著,如何將鈞瓷與現代藝術理念融合,在鈞瓷藝術的道路上走得更遠。

他繼續探索鈞瓷藝術的可能性,提出了“新鈞瓷藝術”的概念,即現代鈞瓷要充分借鑒和吸收其他姊妹藝術門類的裝飾性特點,如浮雕、繪畫、當代陶藝等,來豐富鈞瓷藝術的表現形式。并試圖探索出一種新的鈞瓷藝術發展出路。尤其是“鈞釉瓷板畫”,這一藝術形式被傳統鈞瓷觀念所不屑,而敢于創新的他希望在這一方面有所突破。

為此,他也做了大量的功課和準備工作,討論和嘗試了繪畫與釉色結合的種種可能。然而,其中諸多細節需要進一步研究和完善。在題材和創作方式的選擇上,這一形式的選項非常廣泛,但與鈞瓷現有材料聯系在一起,并落實到具體的制作工藝上,還要在細節上多番考量。因為鈞瓷的釉色特點決定了它不可能完成具象的東西,但試驗出的好作品甚至神似于趙無極的抽象繪畫。

劉志鈞補充說:“這些還僅僅限于理論實驗階段,是否能得到業界、市場的認可,還未可知。但我堅信,美的東西定能引起共鳴,因為美是一種共識。”