精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

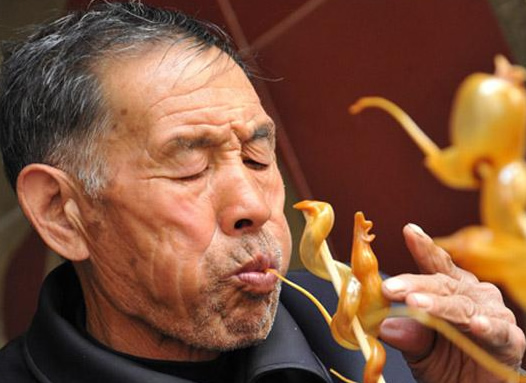

民間“吹糖人”藝人:王深義

2012/11/6 12:43:06 點擊數: 【字體:大 中 小】

“吹糖人”是舊時代的一種手藝行業,藝人們走街串巷,賺兩個小錢,勉強度日。特別是每年的春節、廟會、集會上,是孩子們最搶手的玩意兒,又好看、好玩、還好吃,饞嘴孩子哪個不想要。但隨著社會的進步,這項非物質文化遺產正在迅速消失,已到瀕危的邊沿。500多萬人的古老運城市,甚至整個晉南地區現在已找不到幾人操此行業,全國也所剩無幾。正所謂“四十畝地里一苗谷”,新絳縣的這位“吹糖人”就顯得更為特別了。

“吹個孫悟空!”“我要個豬八戒!”“吹個黃鼠狼吃雞!”…… 孩子們圍著“吹糖人”嚷嚷著,引來一大堆好奇圍觀的人群。這一道景觀給民間廟會增添了古色古香的味道,勾起年長者美好的童年回憶。

此人叫王深義,現年70歲,新絳縣蘭村人。“吹糖人”46年,個中的酸甜苦辣只有老人自知。中秋期間,記者特意去采訪他,等我們說明來意后,老人沉思片刻,便打開了話匣子,講述他“吹糖人”的辛酸往事。隨著時空的轉換,我們沉浸在過去的歲月里……

“吹糖人”啥時起,誰也說不清,聽老師傅說,明代劉伯溫隨朱元璋走南闖北打天下,朱元璋登基后,竟火燒功臣閣暗害功臣,劉伯溫僥幸臨險逃跑,半路遇賣糖稀的老人,互換服裝后逃了活命,天長日久,劉伯溫想法將糖稀變換成動物、人物模樣來賣,生意很是紅火,大伙都來討教,劉伯溫毫不保留,來者必授,于是一傳十,十傳百,“吹糖人”就廣泛流傳起來,因此祖祖輩輩這一行尊劉伯溫為祖師爺。按這時間算起來,“吹糖人”的歷史該有六七百年了。

我從何時“吹糖人”,說起來話長。我老家是河南華縣,地少、人眾、水災多。8歲時我母親患乳腺癌,無錢醫治,眼睜睜看著斷了氣,丟下我和兩個妹妹,父親因過度悲傷,饑寒相逼不久也離開了人世,臨死時想喝一口面湯也未能如愿。我們兄妹無依無靠,后跟隨舅舅來到山西新絳。舅舅會燒磚瓦,我們便跟著做苦力活,混口飯吃。

幾年后,小妹被窯主領養,大妹嫁了人,就剩我一個人,背磚裝窯出窯,一天累下來,身子骨都散了架。窯主看著我肯賣力氣又實在,便托人說媒招親到蘭村。招親也罷,總算有了自己的家,岳父母待我不錯,上老下小6口人要靠我養活。

瞄上了“吹糖人”

磚瓦窯的活只能干半年,從“立秋”到來年“谷雨”,就得閑著,半年閑著也不是法兒,總想找個活干。一年冬天,見到山東一位姓梁的師傅“吹糖人”走街串巷,孩子們一群一伙地追逐在后面爭著買,有的拿東西換。我看中了此營生,便跟著師傅走東村串西村,一跑就是好幾天。看人家怎么吹,看門道,看辦法,看步驟,但有些技術還是蒙在鼓里。向師傅討教,他婉言相勸:“好娃哩,別學這個,本雖小,但利薄,掙不下幾個錢。”

師傅不肯教,怎么辦?我生性有一股子拗勁,執意硬著頭皮來。但好多事看起來容易做著難,總是開不了竅。但我想,此手藝學會,我便可以全年忙活起來,熱天做磚瓦活,冷天“吹糖人”,這個家我就可以撐起來了。因此決定非學會不可。

師傅臨終才把“真經”傳給我

湊巧第二年正月,又遇見一位河南“吹糖人的張師傅,他慈眉善目,一臉微笑,還認了我這個小老鄉,跟他轉悠了好幾天,最后他給了我幾兩糖稀,傳授了些竅門。回到家里,我迫不及待地吹!吹!白天吹,夜里吹,雖懂了些門道,但糖稀這玩意,熱了吹不行,冷了也吹不成,稠了吹不成,稀了也吹不成,恰到好處很難掌握,總是吹不下個樣樣,由于勁使得不對,留不好氣孔,有時沒眼再吹也不行,反而吹的腫起了痄腮(腮腺炎),湯飯難咽。

糖稀吹完了,怎么辦?料成了當務之急。經打聽,鄰村有個姓李的在糖廠當過工人,會熬糖稀。謝天謝地總算老天開了眼。我拜師求藝,熱心關照師傅,但師傅總是留有一手。按理100斤大麥芽,配20斤小米,辦法對,可以生產50斤糖稀,可我按師傅說的辦法,只能生產20斤糖稀,我百思不得其解。原來問題出在加熱水發酵上,本來加開水就對了,可師傅只說加熱水,快斷氣時,才把“真經”傳給我,活人難啊!一個不費吹灰之力的事,竟煎熬我好多年。糖稀的成本大大降了下來,可以大干一場了。

一吹就是46年

經過十幾年的實踐,“吹糖人”總算入了門,而且自己也可吹些新花樣了,什么豬八戒、孫悟空、老鼠偷油、黃鼠狼吃雞、蛇吃小雞、小猴吃桃,各類瓜果蔬菜……有了這個本事墊底,逢集、趕廟會就可以大膽吹了,方圓百十里路的縣城、集鎮,河津、稷山、絳縣、曲沃我都去過。每年正月廟會多,是“吹糖人”的黃金時段,正月初一就挑擔子出村,整個春節都在大街上過,再苦再累也得撐下來。就這樣每年冬天從“立冬”到來年“谷雨”,天冷,糖稀凝固快,很快成型,吹啥成啥樣,趕集趕會“吹糖人”;“立夏”,天熱了,不能“吹糖人”,就上磚瓦窯干活。為了維持這個家,一年不停一下,年復一年,春秋更替,一吹就是46年。

46年啊!對一個人來說,幾乎是大半生啊!40多個冬夏,酸甜苦辣什么味都嘗過。記得一年3月,趕北蘇村集,距家八九十里路,半路上遇到瓢潑大雨,前不奔村后不挨店,風狂雨急,路滑難行,淋得我抬不起頭喘不過氣,強趕到一孔破廟里,眼前一黑,便什么也不知道了。待緩過氣,已太陽偏西,一天未掙分文,肚子直餓得咕咕叫,腿累的沒半點勁,抬不起來,感覺有千鈞重啊!等回到家里,已半夜時分。

還有一年臘月二十,去附近的聞喜縣城“吹糖人”,天太冷,買賣不好,過午天飄起了雪花,為省住店錢,吃了個餅子,急往回趕,越走雪下得越大,鵝毛大雪積有尺把厚,破自行車越推越沉,再加上肚中饑餓,還要翻一座峨嵋嶺,70多里坡路,足足走了十幾個小時。快到村口時,一絲力氣都沒有了,一頭栽在雪里,失去了知覺,等醒來時,躺在家中炕上,妻子哭著說,是村中好心人救了我,把我弄回家搶救。留下一條命,但大病一場,個把月下不了床。

“吹糖人”本小利薄,但在那個年月,收入也算不錯,只是自己命運不好,沒有過了一天好日子。一年四季干磚瓦窯活、“吹糖人”,賺來的錢全讓老婆吃了“苦藥”,她生養了6個娃,老大老二老四死于‘四六風’,老三好不容易養到十七八,給鄰居幫忙打窯時,突然塌方,送了孩子的命。接二連三的打擊,老婆精神受到強烈刺激,整天死去活來哭喊著要娃,后來患了心臟病,渾身上下不是這兒抽就是那兒痛,四季“苦藥”不斷,但治不好她的病,我沒明沒黑地“吹糖人”、背磚賺錢,還是挽救不了她的命,她終于早早地去了,留下命苦的我和孩子。死的走了,活著的總得活吧!不“吹糖人”還不行,直吹到現在。

想把這個古老藝術傳下去

隨著社會的進步,人們生活大改善,玩具數不勝數, “吹糖人”盡管已過了時,但孩子們還是喜歡,大有市場,它總是一種手藝活,也是一種民間藝術。但已經沒人學此手藝了,幾十年,我收過兩個徒弟,還沒學成,就甩手而去。我想把我幾十年的經驗技術傳授給后人,讓此種技藝后繼有人,國家現在對這項非物質文化遺產很重視,我很想有人來跟我學的,我希望把老祖宗傳下來的這門古老藝術傳下去呀。這個心愿我覺得好沉重!【原標題:民間“吹糖人”藝人:王深義】

責任編輯:C009文章來源:山西日報 2011-12-23

下一條:癡心安繡終不悔上一條:走街串巷專職“吹牛皮” 10秒捏個富貴豬

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度