精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

無語的欣喜——記中國陶瓷設計藝術大師張金偉

2012/8/3 20:06:53 點擊數: 【字體:大 中 小】

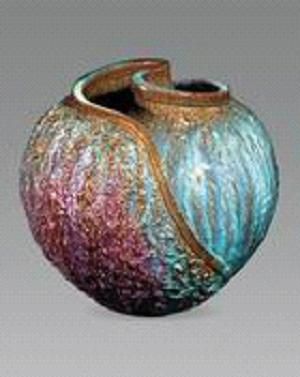

對鈞瓷《無語》系列,總感覺不是無語,而是有許多話,靜靜地向你彌漫而來。

還有一種感覺,那便是物如其人。鈞瓷《無語》就仿佛它的作者張金偉,說得很少,卻有著很多的想法,無語卻默默地豐盈著。

10月13日,張金偉和我市其他幾名鈞瓷藝術家被中國建筑衛生陶瓷協會授予中國陶瓷設計藝術大師的稱號。

和其他幾位大師相比,張金偉的身份比較特殊。他既是許昌市鈞瓷文化產業園區副主任,又是中國禹州鈞官窯址博物館館長、禹州鈞瓷研究所所長。在許多人看來,他獲得這個稱號似乎是“近水樓臺先得月”。但了解了他的鈞瓷生涯,記者卻突然有所感悟。對他來說,鈞瓷創作,應該與他內心有某種契合,是一種寂然歡喜的感覺,也是近10年默然無語的爆發。

張金偉是長葛人,求學于焦作礦院,畢業后分配到禹州工作。在禹州團市委干過,也在鄉鎮干過,2002年,他被任命為禹州鈞瓷研究所所長。

這很難說不是一種冥冥中的機緣。

上世紀80年代末,張金偉分配到禹州。那時禹州的老轉盤周邊都是鈞瓷門店。那種雜亂中的寧靜、窯變中的深邃一下子吸引了這個外鄉人。他喜歡流連于此,喜歡鈞瓷那種味道,雖然還無法表述出來,那種感覺卻就此而生。當時,他花10元錢買了一個深藍色的鈞瓷筆筒,直到今天他還珍藏著,那種深邃、幽遠、寧靜的感覺,一直浸淫著他的內心。

張金偉說,自己今天能在鈞瓷創作方面有所收獲,自己人生的落腳點能與心靈相契合,這是一種幸運。

在團委進行社會實踐的時候,張金偉結識了一個鈞瓷界的朋友,他常常到朋友那里去,試著做些什么。他喜歡玩泥巴的感覺,他也學著把自己的感覺融入泥巴中。當時的鈞瓷界,正在經歷著一種理念的變化。2000年前后,藝術大師韓美林經常到神垕的鈞瓷作坊里做鈞瓷。他不喜歡鈞瓷的瓶瓶罐罐,希望把其他藝術形式借鑒到鈞瓷的造型中,給鈞瓷造型一個突破。在短短的時間內,他幾乎顛覆了禹州鈞瓷人的觀念。這種觀念無疑也深刻影響了張金偉,不過此刻,他倒更愿意親手實踐一下這種新的理念。在朋友的鈞瓷作坊里,他用手拉坯的形式做了一個罐,線條做了些許改變,并加上了螭龍耳飾。簡單的變化,一下子使造型生動起來。2000年創作的這件作品,很意外地在2003年獲得了由中國陶瓷工業協會舉辦的“中陶杯”銅獎。

入行晚起點高,這是后來人們對張金偉的印象。2002年,當張金偉由行政身份進入鈞瓷研究所時,許多人觀望著卻并不看好,他自己內心更是隱隱有一絲的不安。不過,張金偉是善學的,是有心的。上任不久,他第一次接待中央領導李鐵映,除了緊張,更多的是明白了自己知識的欠缺。第二年再一次接待李鐵映時,他已經對答如流了。人們總是這樣,作為票友,往往會覺得自己懂的很多,一旦做專業,卻會發現自己需要學習的東西還很多很多。在鈞瓷研究所,張金偉更直接、距離更近地接觸鈞瓷后,他開始了從源頭、工藝、材料等方面系統地對鈞瓷知識的學習和探究。除了做好一般的行政工作外,在偏居一隅的禹州鈞瓷研究所,張金偉認真地讀了不少好書,深入地思考了一些問題。那些年,他帶著鈞瓷研究所的同事對禹州的古窯址進行了實地考察;在對當代鈞瓷史的研究中,他對鈞瓷新工藝提出了獨到的見解;而多方面的涉獵尤其是對日本陶瓷專著《陶瓷工藝文化學》的學習,使他在研究鈞瓷時,不就鈞瓷做鈞瓷,跳出鈞瓷看鈞瓷,開闊了視野;而對藝術的敏銳、對其他文化門類的涉獵,又形成了張金偉獨到的藝術審美眼光。

張金偉真正開始做鈞瓷,則是在2003年。那一年,正是非典肆虐之際,人心惶惶。2003年的鈞瓷研究所,闊大卻有些荒蕪,非典的特殊時期,給了張金偉充分的時間思與做,靜思中的爆發,活躍的思緒一下子使靜謐的空間生動起來。鈞瓷《無語》系列就產生于那一年。那時,他常常吃住在鈞瓷研究所,早上不知何時來到工作室,晚上不知何時才離去。對佛教的參悟,對書法藝術的追求,對鈞瓷創新的想法不可遏制地糾結在一起,成為一種創作的沖動,一發而不可收。《無語》系列造型以陶罐為原型,源于傳統卻不同于傳統,口沿及足部自然渾樸,器身線條飽滿張揚卻收放流暢。在裝飾上,佛教符號和書法的運用,耐人尋味,與整件作品的莊重大氣氣勢貫通。如果說這些是創作者藝術精神的表達,那么《無語》系列的鈞瓷意味則著重體現在釉色之上。這也正是張金偉所刻意追求的。從古到今,鈞瓷基本以器皿、花瓶為主,光滑的釉面也包含在其審美追求之中。但是,張金偉打破了單純的光滑,他想在釉色上表現出強烈的質感。他用盤泥條的方式造型,用粗泥作胎,然后又把胎體劃出線條,線條布滿了整個器體表面,朝著一個方向倏忽旋轉。經過施釉燒成之后,《無語》才真正誕生。當你遠遠地觀望它時,它是默然無語的,仿佛一個強大的氣場,讓你在它的靜默中安靜下來;當你諦視它、撫摸它時,它卻一下子生動起來。肌理的變化、線條的變化,瞬間帶給你了無語的欣喜。張金偉做了一系列這樣的作品,他執著地在作品中追求著自己的藝術理念。雖然很久很久,仍不為人們所承認,但他一直堅持著。

之后,張金偉又創作了《雙鳳廣口瓶》,這件作品更接近傳統鈞瓷,他在線條和肌理上的追求在看似不經意間卻表現得淋漓盡致。裝飾簡單的造型,挺拔舒展的線條,細致有度的弦紋,讓這件鈞瓷瓶透出一種柔和之美,美到人的內心。

也許這時候,人們才開始回過頭來重新打量張金偉,驀然回首卻發現,那個人已經走到了這個行業的前列。張金偉的作品并不多,但幾乎每件作品都耐人回味,常常帶給人強烈的視覺沖擊力和震撼力。2010年,他又創作了鈞瓷《太極》。對傳統文化的熱愛,使他常常從中國傳統文化中汲取創作的靈感。他希望用鈞瓷的形式表達他對中國文化的理解。他選擇了太極,他把平面的太極立體了。鈞瓷的肌理、線條等,仍然是他所追求的表現方式,中國文化的內涵也是他想要融入其中的。他要用陶瓷藝術的語言,他要借助于鈞瓷道法自然卻又神秘莫測的窯變,來表達自己的人文追求。也許是為他多年來默然無語追求鈞瓷藝術的精神所感動,《太極》一經誕生,便成為現代鈞瓷的一個經典。《太極》造型很巧,從上看是一個太極圖,側看,同樣蘊含著太極的意義。但造型的機巧,絲毫沒有影響到它渾然天成的藝術效果。肌理的對比、釉色的對比,使釉和型達到了完美的統一;強烈的質感,讓它極大地震撼著人們的心靈。對于鈞瓷來說,因為釉色太過神奇,人們很容易忽視它的造型。不過多年前,張金偉就曾這樣說過:真正好的鈞瓷,一定是型和釉的完美統一。在統一的基礎上,張金偉又給了自己的鈞瓷作品酣暢淋漓的表現。也許《太極》的誕生,正是為了給張金偉在孤獨的探索中一個印證。

實際上,張金偉的鈞瓷作品初期并沒有引起多少關注,這才正是孤獨所在。業內人士更多的是在暗議:這是鈞瓷嗎?直到2006年,外界接觸到他的鈞瓷作品后,它們才越來越引起人們的關注。2006年《雙鳳廣口瓶》在第二屆中國(深圳)國際文化博覽交易會上榮獲“2006中國工藝美術精品獎”銅獎,在新加坡世界華人藝術精品系列展中被世界藝術家聯合總會授予金獎,被河南省工藝美術學會授予“河南省杰出手工藝獎章”。2006年《無語》系列之二在中國鈞瓷創新評定會上被河南省工藝美術學會授予銀獎,《無語》系列之一在中國鈞瓷創新評定會上被河南省工藝美術學會授予銅獎。2007年,當一位西安美院的畫家在看到鈞瓷《無語》系列時,激動地說:“器物傳達出來的感情信息,把我內心的情緒都調動起來了,有很多話想要說。”2008年,第43屆國際陶藝家學會年會在西安召開。當會長珍妮特看到鈞瓷《太極》時,激動地說:“這件作品太好了,第一眼看到它就很喜歡它,它用器皿準確表述了中國傳統文化。”

對于張金偉來說,被人們認識只是時間問題。他不喜歡說,但他一直在做,在堅持。實際上,也正因如此,在多年的鈞瓷實踐中,對鈞瓷的發展他有了更為深刻的認識。對鈞瓷作品,他一直堅持器型與釉色的完美結合,堅持用鈞瓷來表達內心。他說,只是刺激視覺,沒有內在的精神,這樣的作品是失敗的。看他的鈞瓷作品,用鈞瓷藝術品來表述可能更為恰當。但對整個鈞瓷行業的發展,張金偉更看重鈞瓷的實用性。他認為,鈞瓷作為工藝品,應該立足于“用”上,并在用的基礎上美化。他把鈞瓷分為陶藝和工藝品。他說,作為工藝品,應該體現“用”的概念,必須做工精細,用著舒服,而當前的鈞瓷業界,因為不突出“用”,造成了產品結構的不合理。許多人在投機,借助于歷史留下的鈞瓷藝術個性在投機,造就了一批懶人。他認為,現代鈞瓷的發展,應該立足于現代人的需求,增加科技含量,使鈞瓷工藝品更為精細,更具有實用性。而作為陶藝,則是鈞瓷的另一端,應該為藝術而藝術,滿足精神方面的需求。而把握好鈞瓷實用性和藝術性的此消彼長,才能使現代鈞瓷在較高層次上健康發展。

這樣的觀念,在今天人們都在一窩蜂地把鈞瓷當做藝術品的時候,似乎有些不合時宜。不過,也許過不了多久,當人們再一次驀然回首時,鈞瓷產業真的已經變了。【原標題:無語的欣喜——記中國陶瓷設計藝術大師張金偉】

責任編輯:C009文章來源:許昌網 作者:趙霽虹 2011-12-28

下一條:張懷強:躬耕于“能落實的策劃”上一條:張克釗:鄉土題材大師

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度