精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、最擅「變」鈞瓷大師孔相卿

- 2、常萬亭:他鄉幸福的味道

- 3、“葫蘆烙畫”

- 4、汝石

- 5、鈞瓷發展大事記

- 6、中州派古琴制作技藝傳承人王棟河南收徒

- 7、南陽“烙花張”

- 8、河南汝州大唐紅汝陶暢銷

刺繡大師——王素花

2012/8/1 11:41:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

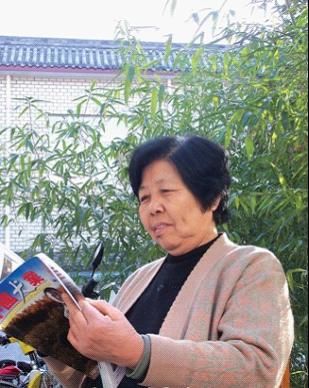

王素花(1937- ),女,河南省封丘縣人,河南省工藝美術大師。她自幼酷愛刺繡藝術,1957年進入開封汴繡廠從事刺繡制作,先后擔任刺繡車間主任、廠長等職務。她是恢復汴繡的代表人物之一。1959年被評為河南省先進工作者,1979年出席了全國工藝美術藝人創作設計人員代表大會。主要作品有:《清明上河圖》、《百駿圖》、《韓熙載夜宴圖》等。

作為“民間文化杰出汴繡傳承人”的民間工藝師,王素花擁有一系列的頭銜:中國工藝美術協會會員、中國工藝美術終身成就獎獲得者、中國民間工藝美術家等,但她似乎并不看重這些。今年71歲的這位老人更愿意讓人看到的是現在她依然能夠“穿針引線”,展現刺繡絕技。

“有人說我老了,干不動了,我不服”。8月6日,記者走進她的家,聆聽了她大半生風云激蕩歲月的講述,感受最深的還是她那股“拼命三郎”的勁兒。

出身貧寒 自幼喜愛繡花

王素花1935年出生于封丘縣。她10多歲時,因為父親欠別人20斗糧食和5公斤棉花,便被賣到債主家當童養媳,不過,她死活都不愿意。“人家來我家領人時,我拉著家里的門框不肯走,哭得驚天動地”。奶奶和母親也不愿自己的孩子被送入“火坑”,看著她哭得那么傷心,也不禁偷偷抹淚,但毫無辦法,自己家欠著人家賬呢。幸虧遇到一個好心人,這就是她后來的老公公——丈夫的父親。他看著這個小女孩哭得“讓人心里不好受”,便作出一個重大的抉擇。當時,家住開封曹門里的老公公經常走鄉串戶賣菜,來到王素花家這個村時,正巧碰上她“拒婚”的一幕,不禁頓生憐憫之心,便和債主商量幫王素花家還債,為此,他把自己的架子車都賣了。

這以后的情節有些類似中國的古典小說,老公公也有一個年齡跟王素花年齡相仿的兒子,雖然中間還有些磕絆,但結局是美妙的。1953年,王素花從封丘縣的一個小鄉村嫁到了開封。

幼時的窮苦和磨難沒有泯滅王素花對民間藝術——繡花的喜愛,她對繡花似乎擁有天才般的本能。由于條件的限制,她用樹葉、過年時張貼的門神練習過剪花、繡花。如果稍富裕些的家庭讓她幫忙繡花,那是她最開心的事了。當然這也能讓其填飽肚子,吃不完的饅頭還可拿回家。正是對繡花的癡迷,以至于后來被招工時,薪酬即使比別的工種低了些,她也無悔地選擇了繡工。

苦練技藝 繡工初露鋒芒

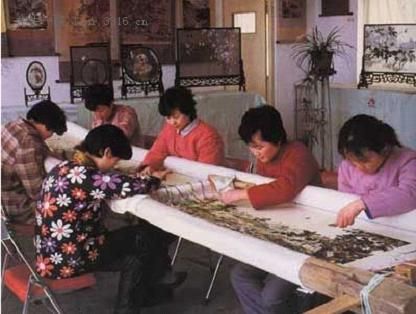

1957年,開封汴繡廠招工,此時王素花的長子已3歲。她為了順利進入工廠,便瞞著自己已婚育子的事實報了名,“那時害怕啊,恐怕人家不要已婚的”。當時的開封汴繡廠刺繡車間條件極其簡陋,繡工工作時只能坐磚頭,若需要加高,那就坐兩塊到三塊磚頭。更重要的是報酬很低,繡一個小花僅兩角5分錢,王素花第一個月的工資才掙到6元錢,而同時被招工的另外兩個工種最低也有18元,最高可達21元。為此事,婆婆的母親一直不給王素花好臉色。此外,繡工工種的繁瑣、勞累也讓人望而生畏。與王素花同到刺繡車間的姐妹18人,不到一個月只剩下3人。王素花的衣服經常被屁股底下的“坐椅”磨爛,不得已只好從家里搬來把小椅子。

由于婆婆照顧自己的小生意,孩子沒人看管要托付給別人。王素花掙錢少,盡管第二個月比第一個月多掙了一倍,但還是不夠支付孩子的看管費,她只好再省下每天5分錢的早飯錢。中午回到家多喝稀面條,再補回早飯,但婆婆的母親不愿意了:“素花,你盛了一碗又一碗,想咋著啊?”

好在第三個月,開封汴繡廠有了職工食堂。不過,姐妹們發現,王素花買饅頭時從不買菜,這事甚至傳到了黨支部書記那里。有一天,這位王姓書記叫住王素花:“你怎么吃饅頭不買菜啊?”王素花倒回答得干脆:“我不喜歡吃菜。”王書記去買了半碗菜說:“天天干活這么累,不吃菜哪行啊。”已經一個饅頭下肚的王素花堅持不吃,這位軍人出身的書記急了:“我命令你吃下去。”僅用幾口,半碗菜就被王素花吞下肚里。

時年,王素花僅僅21歲,是刺繡車間20多位繡工中年齡較小的。但后來,她被提拔為車間主任,又加入了中國共產黨,1958年又被評為開封市勞動模范,1959年,又被評為河南省勞模,而這一切距她進廠還不到兩年。

足不出“戶” 完成煌煌巨著

1959年,開封汴繡廠受當時開封市委、市政府的委托,決定繡《清明上河圖》,代表河南人民向國慶10周年獻禮,而這一重任就由年僅22歲的王素花和她的姐妹們承接下來。當時的開封市領導詢問王素花:“能按時完成任務嗎?”繡制《清明上河圖》是一件前無古人的巨大工程,開封汴繡廠到蘇州考察蘇繡時,當地人就說:“我們繡不出來,估計你們也繡不出來。”但懷著對中國共產黨和毛主席的無比樸素的感情,王素花心里想“就是累死也得干”,她毫不猶豫地回答市領導說:“保證完成任務。”

《清明上河圖》是北宋著名畫家張擇端的傳世名作。既要形似、又要傳神,這是王素花心中的汴繡《清明上河圖》的標準。由于沒有經驗可以借鑒,基本上要靠“摸著石頭過河”來完成這一時間緊、任務重、要求高的工作。一方面,她與同事們深入民間挖掘、搜集民間繡品,繼承了北宋平針繡、翻滾繡等針法。那時候,誰家有珍藏的“繡片”,王素花千方百計也要動員他(她)“貢獻”出來,以便她們研究。另一方面她們坐船到黃河上觀察漁船、水波,到牲口圈仔細揣摩牲畜體態、毛發,在繼承北宋繡法的基礎上,創新了雙合繡纜繩、悠針繡牲畜、蒙針繡柳樹、滾針繡水波、翻搶繡瓦、拉練繡鐵索、平針繡人物、蓬針繡船篷等多種針法。為提高刺繡的藝術效果,她們在工作臺下的布上實驗許多遍,感到滿意時才正式在操作中使用。

《清明上河圖》開繡時正值陰歷8月,酷暑難耐,廠房里溫度有時高達40℃。王素花和姐妹們實行“三班倒”,不分晝夜“往前趕”,當時降暑的工具只有毛巾和洗臉盆。困了,王素花就在旁邊的小房子里打會兒盹。從開工到完工的3個半月里,王素花足不出“戶”,一次家都沒回過。

婆婆的母親帶著王素花的孩子來到廠里,王素花趕快躲起來,交代姐妹們說自己去鄭州了。婆婆的母親自然不信,大喊:“素花,你給我出來,你就不看看孩子嗎?”隔著門縫,看著孩子怯生生、兩袖筒都是油漬的模樣,王素花心如刀絞。“誰不心疼自己的孩子啊,但那時候就狠下這個心了”。后來,眾姐妹“步調一致”地說她們的車間主任不在開封時,婆婆的母親才撂下一句話:“叫她回來趕緊回家一趟。”丈夫帶著孩子來了,王素花才見孩子一面。丈夫說:“就回家看看也行啊。”王素花“生硬”地說:“那也回不去。”記者采訪的當天,與王素花相濡以沫50余年的丈夫揭底說:“那時候孩子一醒都是先叫爸爸,很少叫媽媽。”

經過100多個日日夜夜的奮戰,王素花與姐妹們每人都掉了幾斤肉,浩瀚的汴繡《清明上河圖》終于大功告成。這是世界上第一幅成為汴繡的《清明上河圖》,也是繼清代大型玉雕《大禹治水圖》和揚州玉雕《聚珍圖》之后又一種新形式的藝術珍品,汴繡也因而成為中國五大名繡之一。

當年,作為開封市僅有的兩個代表之一,她進京參加了國慶10周年觀禮活動,向黨中央獻上了這份厚禮,受到黨和國家領導人的親切接見。當她見到向往已久的毛主席時,激動的淚水滾滾而落,她覺得所有的一切都包含在這淚水中了。

不斷創新 奠定大師地位

發生在中國大地上的那場史無前例的浩劫,王素花和汴繡同樣在劫難逃,藝術在這里停滯。雖然1965年年僅29歲的她已擔任開封汴繡廠副廠長職務,但那仍是一段不堪回首的歲月,她遭受的身心磨難“已不愿再提及”。直到1977年,祖國迎來又一個百花爭艷的春天,王素花當上了開封汴繡廠廠長,她以更加蓬勃的熱情投入到汴繡事業中。

其間,她不僅使繡花工藝更加精湛,而且刻苦自學文化知識,大大豐富自己的理論水平。她根據宋繡沿革、繼承、發掘、創新,整理、撰寫了《開封汴繡、宋繡歷史及針法》一書,向全國同行推廣和使用。與此同時,祖國與人民也給予她很多榮譽。1979年,她出席全國工藝美術藝人創作、設計人員代表大會,受到鄧小平、李先念等國家領導人的接見。1995年,被聯合國教科文組織、中國民間文藝家協會聯合授予“民間工藝美術家”稱號。2003年,獲河南省“工藝美術大師”稱號。

王素花堅信藝無止境,為進一步使書畫藝術與汴繡相結合,她1990年退休后多方籌資創辦了一家民營企業,繼續挑戰新高峰。

采訪當日,王素花以七旬之軀為記者表演穿針引線、描摹繡花之絕技。眼不花、手不抖,小小的針眼僅用兩三秒種就被一根細線穿過,繡花時雙手上下翻飛,顯得嫻熟之極,令人有一種美的享受。繡品清新脫俗、生動傳神,甚至比書畫藝術更富有感染力。

這幾年間,她帶領繡工們又繡制了《洛神賦》、《百鳥朝鳳圖》、《八十七神仙卷》、《百駿圖》等名著,一些汴繡的藝術效果甚至高于原作,多次在國內外展銷,深受好評。其中汴繡《洛神賦》長572厘米、寬27.1厘米,工程之浩大、繡功之精準、藝術之魅力已超越汴繡《清明上河圖》。目前,她又與畫師、繡工一起研制《京劇十三角》,預計不日即將完工。

改革開放以來,王素花的繡品已行銷美、日、法等10多個國家和地區,不計其數的人將其作為珍品收藏,汴繡已大踏步走向了世界。

2006年她又被中國工藝美術協會授予“中國工藝美術終身成就獎”以及河南省“民間文化杰出汴繡傳承人”稱號。從一個繡工到一位大師,王素花用50余年書寫了一段傳奇的人生。談及此,她深有感觸地說:“這一切都離不開共產黨和社會主義祖國。沒有共產黨我參加不了工作,也就無法取得這點成績;沒有祖國,也就沒有我安身立命的地方,也無法去干自己想干的事兒。”【原標題:刺繡大師——王素花】

責任編輯:C009文章來源:汴梁晚報 作者:張仲鵬 2009-12-31

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區