- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、馬俊明書法作品欣賞

- 6、書法行長(zhǎng)計(jì)承江的智慧生活

- 7、劉姓杰出的歷史名人

- 8、“河南墜子滅亡不了”

-

沒(méi)有記錄!

- 1、劉姓杰出的歷史名人

- 2、阮咸與琵琶的故事

- 3、韓愈古文改革

- 4、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 5、胡秋萍書法欣賞

- 6、“河南墜子滅亡不了”

- 7、馬俊明書法作品欣賞

- 8、法家之"術(shù)" 申不害的學(xué)術(shù)思想

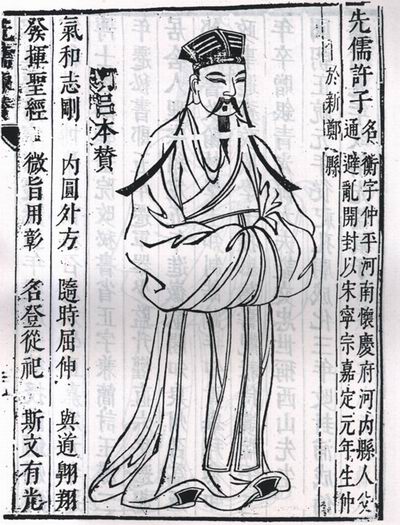

儒家學(xué)者許衡的義利觀 放下"五鬼"即快樂(lè)

2013/7/15 9:36:22 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

一、從許衡的故事說(shuō)起

許衡(1209-1281年),字仲平,號(hào)魯齋,學(xué)者稱之為魯齋先生。許衡祖籍懷州河內(nèi)(今焦作市中站區(qū)),他是宋、元之際著名的理學(xué)家、政治家和杰出的教育家。今天,我們通過(guò)對(duì)許衡義利觀的現(xiàn)代詮釋,可以從他身上學(xué)到許多做人、做事的道理,提高自己的道德品質(zhì)和人生境界,從而為構(gòu)建我們的精神家園提供豐富的文化資源和有益的歷史借鑒。

在人生價(jià)值取向上,許衡一生恪守儒家的“義以為上”的義利觀。“義以為上”是孔子為世人提出的立身行事的道德準(zhǔn)則。什么是“義”呢?古人多以“宜”釋義,如《禮記·中庸》篇云:“義者,宜也。”漢代賈誼云:“行充其宜謂之義。”(《新書·道術(shù)》)揚(yáng)雄云:“事得其宜之謂義。”(《法言·重黎》)《白虎通·情性》篇亦云:“義者,宜也,斷決得中也。”皆認(rèn)為事得其宜即為義,當(dāng)人遇事時(shí)能夠作出正確判斷,采取適宜、恰當(dāng)行為,就是“義”。什么是“利”呢?泛指物質(zhì)利益,利又分為“公利”與“私利”。當(dāng)義與利相對(duì)而言,義泛指道義,即人所需要的道德價(jià)值。義與利是用以標(biāo)志道德價(jià)值與物質(zhì)利益的一對(duì)哲學(xué)范疇。儒家所謂“義利之辨”,是指人在立身行事時(shí),究竟是以道義為行為準(zhǔn)則還是以私利為指導(dǎo)思想。在道德價(jià)值與物質(zhì)利益關(guān)系問(wèn)題上,孔子明確指出:“君子義以為質(zhì)。”(《論語(yǔ)·衛(wèi)靈公》)“質(zhì)”即原質(zhì),猶本原,根本也。君子立身行事應(yīng)以道義為根本。孔子又指出:“君子義以為上。”(《論語(yǔ)·陽(yáng)貨》)這里的“上”即是崇高、尊重之義。“義以為上”是指在處理物質(zhì)利益與道義價(jià)值關(guān)系時(shí),必須堅(jiān)持道義價(jià)值重于物質(zhì)利益,應(yīng)從道義出發(fā),以道義為指導(dǎo)。不管是“義以為質(zhì)”或“義以為上”,都是孔子為君子提出的“做人”的基本原則。

據(jù)《元史·許衡傳》記載:金天興二年(公元1233年),“(許)衡夜思晝誦,身體力踐之,言動(dòng)必揆諸義而后發(fā)。嘗暑中過(guò)河陽(yáng)(今河南孟州市),渴甚,道有梨,眾爭(zhēng)取啖之,衡獨(dú)危坐樹下自若。或問(wèn)之,曰:‘非其有而取之,不可也。’人曰:‘世亂,此無(wú)主。’曰:‘梨無(wú)主,吾心獨(dú)無(wú)主乎!’”許衡認(rèn)為,“梨樹縱然沒(méi)有主人,難道我心中也沒(méi)有主嗎”?許衡因“吾心有主”而“不摘梨”,能夠在外界物欲的誘惑下仍堅(jiān)持“見利思義”的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)和道德信念,保持凈化的道德心靈,是做人應(yīng)有的道德品德和精神境界,理應(yīng)受到后人的稱頌。所以,后人有詩(shī)贊曰:“許衡方渴時(shí),不食道旁梨。一梨食細(xì)微,不義寧勿為。”

這里所謂“主”,一不是“主人”,二不是“主觀主義”,這些都是某些人望文生義的“戲言”。“主”是指每個(gè)人心中要有“主宰”,即俗語(yǔ)所云的“主心骨”。“吾心有主”的“主”,儒家多數(shù)學(xué)者認(rèn)為是通過(guò)個(gè)人“養(yǎng)心莫善于寡欲”(《孟子·盡心下》)的修養(yǎng),構(gòu)建每個(gè)人心中的道德理念。但是,也有少數(shù)儒家學(xué)者認(rèn)為除了道德理念外,還應(yīng)包括“法度”觀念。荀子從性惡論出發(fā),依據(jù)“性偽之分”的原則,主張:“今人之性惡,必將得師法而后正,得禮義然后治。……是以為之起禮義、制法度,以矯飾人之情性而正之,以擾化(馴服教化)人之情性而導(dǎo)之也。”(《荀子·性惡》)即認(rèn)為人性雖惡,但通過(guò)“起禮義、制法度”方法,可以變惡為善,使人之性情“合于道者也”。董仲舒在荀子思想基礎(chǔ)上,依據(jù)他的“性仁情貪”的人性論,明確指出:圣人必須“下務(wù)明教化民,以成性也;正法度之宜,別上下之序,以防欲也”。(《漢書·董仲舒?zhèn)鳌?即使每個(gè)人通過(guò)“明教化”和“正法度”方法,在心靈中構(gòu)建起抵御各種“外物”誘惑的兩道防線,堅(jiān)持“義以為上”的人生價(jià)值取向,方可使自己成為具有道德品格、遵紀(jì)守法的高尚的人。這就是“吾心有主”命題的基本內(nèi)涵。