-

沒有記錄!

鄭州晚報記者專訪河南大學特聘教授耿占春

2013/7/19 15:19:29 點擊數: 【字體:大 中 小】

昨日,記者電話采訪了剛領獎回到開封的新科“年度文學評論家”耿占春。在他眼中,畢飛宇棄獎并非壞事。針對頒獎典禮上關于“詩人安逸”的質疑,耿占春在一定程度上贊同舒婷、王小妮的觀點,表示詩人沒必要非得承擔社會責任!談到自己所在的文學評論界,耿占春表示,理論批評是一種“戴著鐐銬的舞蹈”。

關于文學評論

戴著面具躲避友情的干擾

雖然耿占春獲得了“年度文學評論家”獎,但他卻稱這個獎項是“給予失敗者的獎賞”。按照通常的理解,獎項肯定應該授予成功者,昨天耿占春向記者解釋了為什么稱自己為“失敗者”:“我在‘文革’后讀的大學,青春時代就懷揣著以人文理念推動社會的夢想,但現在潛規則似乎支配了很多事情,人文理念在社會現實中有時會失效,感覺自己的寫作沒有什么用處,這種內心的沮喪、失敗揮之不去。從這個角度看,我覺得‘年度文學評論家’是給予失敗者的獎賞,而不是給勝利者的獎勵。”緊接著,耿占春肯定地表示:“這種人文理念失效的狀況會改變!”

在當前文學評論界,評論家言非心聲或者礙于作家的面子、友情而不敢批判、言不由衷的現象很多,對此耿占春毫不隱晦:“評論家受束縛、受限制不敢說的情況很多,文學評論也是一種‘戴著鐐銬的舞蹈’,這是現在國內文學評論家遭遇的普遍情境。不過,這并不是文學評論家思想能力不足的借口,當年陀思妥耶夫斯基、普希金的小說、詩歌中依然有文學評論。”耿占春表示,他為自己發掘盡可能多的“面具”,來躲避那些友情、面子的干擾。

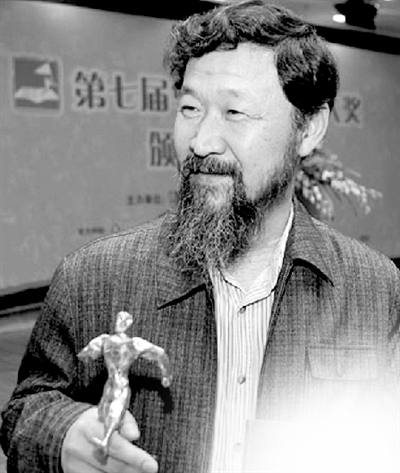

在頒獎典禮上,一臉大胡子的耿占春還向觀眾透露了一個秘密,他最初的理想并不是做一個批評家,而是做一個詩人或小說家。

關于畢飛宇棄獎

不需要靠拿獎來證實自己

在第七屆華語文學傳媒大獎評選活動中,角逐年度小說家的有《推拿》的作者畢飛宇、《水在時間之下》的作者方方和《原諒我紅塵顛倒》的作者慕容雪村等5位作家。令人意外的是,先前備受矚目的網絡寫手慕容雪村最終未能奪獎,而得票數最高的作家畢飛宇卻因“個人原因”拒絕領走年度小說家獎,年度小說家獎因此空缺。

畢飛宇棄獎的消息爆出后,文壇嘩然,但畢飛宇拒絕領獎的真正原因暫時無從知曉,目前各方仍然默契地保持沉默。多數網友認為,畢飛宇“不領獎比領獎好”,他以騎士般的行為顯示了作家在名利面前本來應該有、但喪失得很嚴重的那份清高。有觀點認為,按照常規思路和做法,畢飛宇即便真不能到現場領獎,他也沒有必要拒絕得獎,所謂“個人原因”極有可能只是托詞,畢飛宇想給評委會留點面子。不過,也有讀者覺得畢飛宇在作秀,借此炒作新書。現在雖然還不知道確切原因,但真相總有一天會漸漸浮出水面。

談到畢飛宇棄獎的話題,耿占春開門見山地表示:“畢飛宇棄獎是好事!獨立性對作家而言很重要,棄獎事件在某種程度上證明中國作家不再需要靠拿獎來證實自己。同樣地,對于棄獎,評委們表現得也很坦然,組委會沒有為了照顧面子再補一個名額,而是公開宣布畢飛宇棄獎的事實。”耿占春認為這給國內其他文學獎項的評選開創了先例,要尊重作家選擇的自由。耿占春還點到了國內評獎經常出現的“雙黃蛋”現象:“就年度作家的提名而言,雖然跟阿來競爭的閻連科、翟永明都有資格獲得年度作家獎,評委們還是選擇唯一,沒有搞什么并列。”

意外的畢飛宇棄獎事件,讓很多人懷疑華語文學傳媒大獎遭遇“七年之癢”,傳統的文學大獎在網絡寫作時代變得尷尬。耿占春對此不以為然:“國外很多文學獎項已經有上百年歷史,仍然保持有很強的影響。我覺得,七年時間不是太長,而是太短,國內有些人現在過于短視,眼光不夠長遠,文學卻恰恰需要經歷時間的檢驗。”

關于“詩人安逸說”

何必苛求詩人承擔社會責任

就在本屆華語文學傳媒大獎頒獎期間的一次講座上,有學生對現場的多位詩人發出責難:“你們活得那么安逸,你們有想過要承擔社會責任和道義嗎?”“你們這些詩人全部都墮落了。”“不知你們讀過陀思妥耶夫斯基嗎?”“沈浩波先生的‘下半身’詩歌,簡直是對詩的褻瀆和侮辱。”……聞此,著名詩人王小妮、舒婷當眾發飆:“誰告訴你詩人天然就該擔當社會責任?為什么詩人就該有社會責任?”兩位對“詩人安逸說”憤怒不已。

對于這次爭端,不少網友表示,如果詩人能承擔社會責任固然好,但非要強加著讓詩人承擔社會責任也沒有多少意義,畢竟他們需要相對獨立而且自由。70后詩人胡續冬分析說,現在很多人其實并不讀詩,他們通過梨花教、脫褲子、富婆包養等充滿噱頭的惡搞事件來解讀當代詩歌,進而想當然地認為當代詩人沒有社會責任,導致詩人和詩歌被妖魔化、邊緣化。

對此,耿占春有著自己的看法。他認為,當今詩人要不要承擔社會責任是個很復雜的問題。“詩人通過語言藝術表現社會責任時比較間接,不可能像新聞報道或者紀實文學那樣直接描述。詩歌發出詩人內心的聲音,比如社會倫理情感、社會人文關懷,包括汶川地震等不幸的災難,在詩歌中體現了社會良知的承擔。”

不過,耿占春也認為,由于詩人不能總依賴集體事件表達現實意識,因此不否認當代詩歌有脫離現實的傾向。“不可能要求所有詩人都承擔社會責任,比如杜甫、白居易就關注民生疾苦,而李白卻更傾向于個人情感表達。可能有些詩人要用社會責任衡量,但這不意味著那些沒有承擔社會責任的詩文就不好。”耿占春表示,詩人需要關注現實,但不見得必須介入社會現實,因為詩人和詩歌有時面對現實顯得無能為力,畢竟社會責任包括政治的、經濟的、道德的等諸多內容,詩人想承擔太多社會責任也承擔不了。

【評委觀點】

思想的深度與文體的優美

謝有順:文學評論的意義并不像一些人想象的那么輕,它對文學發展的意義還是不可忽視的。這屆的“年度文學評論家”耿占春藝術感受力很強,并且有很好的文體意識,也有思想深度。當代文學評論的困境,一是沒有思想,很多評論家根本不讀哲學,不讀哲學怎么能做好評論家?二是沒有自己的文體意識,很多批評文章都是新八股文,讀起來乏味透頂。而耿占春和張檸不同,他們的論著有深度,且表達優美,沒有被現在的學術體制所異化,文字里還有很多個人的性情和個人的文體追求。

林建法:我覺得耿占春的文章顯示了他批評的嚴格性、批評的想象性及他的文體意識,我覺得他是少數幾個對文學經驗、對詩歌經驗有深刻感悟與理解的評論家,也是一個非常有才氣的評論家。

李敬澤:耿占春是我很欽佩的評論家。他的這本書《失去了象征的世界》集中了他近些年在詩歌評論、詩歌理論上的思考成果。

【相關鏈接】

耿占春 1957年生于河南柘城,畢業于鄭州大學中文系。曾做過臨時工、公社干部、教師,后在河南省文學院從事研究工作。現為海南大學教授,河南大學特聘教授,博士生導師。主要從事詩學研究和當代文學評論,著有理論著作《隱喻》《敘事美學——探索一種百科全書式的小說》,學術隨筆《觀察者的幻象》《在美學與道德之間》等著述10余種。

在本屆華語文學傳媒大獎評選中,耿占春憑借《失去象征的世界——詩歌、經驗與修辭》獲得年度文學評論家獎。評委會在給耿占春的授獎辭中寫道:他,把象征的存在與消失,闡釋成了人類生存境遇的某種寓言,以及自我認知的詩學途徑。在人與世界、人與自我、人與詩歌的關系面臨全面改寫的時代,耿占春的寫作,具有當代學者不多見的精神先覺。而他優美、深邃的表述風格,更是理性、智慧和活力的話語典范。【原標題:鄭州晚報記者專訪河南大學特聘教授耿占春】