-

沒有記錄!

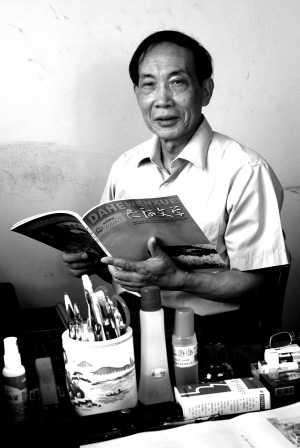

文學藝術的守望者——訪周口市作協主席梁庭華

2013/7/24 11:28:08 點擊數: 【字體:大 中 小】

30余年創作

初秋的一天早晨,記者拜訪了周口市作協主席梁庭華。

在梁庭華狹小的辦公室內,堆滿了各種訂閱的書籍以及文學作品,他正帶著自己的老花鏡,一字一句地品讀,還不時用筆勾勾畫畫。

聽說記者要采訪,梁庭華說得最多的就是,自己沒有什么貢獻,采訪我什么呢,我只是一個編輯,編輯的義務就是要培養青年一代的作家。

梁庭華,河南鹿邑人,中共黨員。1984年畢業于遼寧大學中國語言文學專業,1976年分配到周口地區群眾藝術館工作,1978年創辦《潁水》文學雜志,1981年調周口市文聯。歷任編輯部副主任、主任,副編審,《未來》雜志主編、《文苑》副主編、《大河文學》執行主編。河南省作協二、三、四、五屆理事,周口市作協主席。

1982年, 梁庭華開始發表作品,2007年加入中國作協。著有詩集《紅森林》《燃燒的向日葵》《飄雪》《手的十種語言》(合著)《春天的翅膀》等,報告文學集《二月花》等,發表、出版文學作品百萬字,編輯、出版作家作品集30余部。梁庭華主編、責編的文學稿件中,有數百篇獲省、全國獎項,先后主編60余卷“周口作家叢書”。

由于周口作家群文學創作成績斐然,2010年8月,中國作協授予周口“中國作家協會周口文學創作基地”。

采訪間隙,梁庭華不時接到電話,原來是一位年輕的文學愛好者送來作品讓他過目,希望能讓他給出修改意見。梁庭華告訴記者,總會有很多熱忱的文學愛好者拿著作品要與自己交流。幾十萬字的作品,有時候都會讀個通宵。

有關周口作家群

談到周口作家群,梁庭華的話匣子便打開了,就像一位農民聊到了土地,頓時充滿了熱情和希望。

梁庭華首先便聊起了從第一批周口市作家群中走出去的現任《傳奇故事》雜志編輯、河南作家協會理事、鄭州小小說學會副會長孫方友。

周口作家群是培養名作家的搖籃和基地,當發現作家很有前途時,市文聯會主動向省里推薦,讓作家走出周口,放到全國的大舞臺上就考量。孫方友,便成了第一批走出去的周口作家群中的名作家。

而在第二批作家群中,頗具代表性的則非墨白莫屬。1980年,墨白從河南省淮陽師范藝術專業畢業后,在淮陽的一個小鎮新站小學擔任美術老師。由于墨白勤奮好學,生活閱歷多,加上勤奮好學,墨白一篇篇精美的文章,使他有機會走出偏僻的小鎮。后來,市文聯便把他從小鎮上調到了周口,使他有更多的時間和精力搞文學創作。如今的墨白是河南省文學院專業文學作家,作品獲得中國電視劇飛天獎優秀編劇獎。

梁庭華說,尉然是周口作家群中第三批比較有代表性的一個。他的處女作《李大筐的腳和李小筐的愛情》一舉成名,獲得了“老舍文學獎青年鼓勵獎”“北京文學獎”第二屆河南文學獎,同名小說集入選“21世紀文學之星”叢書。如今,也有幾個80后的文學新人嶄露頭角,比如熱愛寫小說的紅鳥以及網絡詩人劉東升,他們的作品在文聯辦的雜志上刊登后,將進一步介紹給更多文學愛好者,來培育有希望有潛質的文學新人。

熱愛文學這門藝術

從少年開始,梁庭華就非常喜愛文學,文學讓他的人生如水一樣從漢文字的巖石上滴落。

梁庭華說,雖然至今我眼前還沒升華出那至美的境界,但它卻仁慈真實地眷注和詩意地表達著這個世界,以平常心態感受自然與人類的脈息和詠嘆,傾聽靈魂呼喚和噓息。而我最大的心愿就是:有一天能用藍天和大地的語言,向家鄉父老朗誦我奔涌在血液中的幸福火焰的詩句。

梁庭華從1981年正式接觸文學工作,整整已有30年的時間。30年,在歷史的長河中,說長并不算太長,但對人生來說,卻又有幾個30年呢?一個人30年間能堅持做同一件事,并不是那么簡單。他伏案寫作,一坐就是幾十年的光陰。記者環視一下他的辦公室,除了兩三株綠色植物,其他滿滿的全是書和稿件了。

梁庭華說,我就是一個編輯,當編輯就要在其位謀其政,編輯對作家就像農民對土地一樣,作品就是收成。只要面對文學,面對作品,面對作者,便不再感到孤獨。但愿如此。【原標題:文學藝術的守望者——訪周口市作協主席梁庭華】