-

沒有記錄!

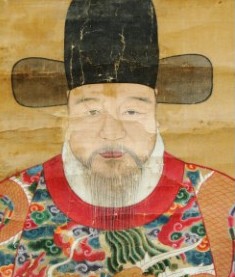

一代風(fēng)雅李化龍(2)

2013/11/11 10:56:15 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

文壇宗師

李化龍年少時(shí)天資聰穎,卓爾不凡。清代曾任湖廣按察使僉事提調(diào)學(xué)政、長(zhǎng)垣人郜煥元曾撰寫《李襄毅公傳》,說李化龍讀書一目十行,作文下筆立就,被當(dāng)?shù)厝朔Q為“神童”。趙南星在《李于田詩(shī)集序》說:幼年的李化龍初學(xué)《四書》、《五經(jīng)》時(shí),就像平時(shí)學(xué)過一樣,讓誦能誦、讓寫能寫。稍大一些時(shí),又能作詩(shī)。可見,李化龍?jiān)诤⑻釙r(shí)代就受到良好的文化教育,《四書》、《五經(jīng)》爛記于胸,吟詩(shī)弄文無(wú)所不能。其實(shí),李化龍的求學(xué)之路充滿了艱辛。曾任明代后期工部尚書、戶部尚書、兵部尚書、東明人石星撰寫的《處士李公(即李化龍的祖父李繼古)暨節(jié)婦張孺人合葬墓志銘》中說:李化龍的曾祖父李誡當(dāng)過盱眙縣丞,后因家道中落、生活拮據(jù),家里人很少讀書。李化龍寡居的祖母、“節(jié)婦”張氏非常有見地。為使詩(shī)書傳家,在李化龍十歲時(shí),她讓兒子李棟留在鄉(xiāng)下,獨(dú)自攜領(lǐng)兩個(gè)孫子李云龍、李化龍搬進(jìn)城里,跟隨李化龍的姑父、舉人殷煉(萬(wàn)歷十二年任山西稷山縣知縣)讀私塾。期間,張氏夜里紡線,伴讀到深更半夜;早上雞鳴時(shí),又喚醒兩個(gè)孫子起床讀書。三年后,李化龍兄弟相繼考入縣學(xué)。這時(shí)的李化龍文學(xué)底蘊(yùn)越加深厚,在當(dāng)?shù)匾褝渎额^角。

李化龍十七歲時(shí)從學(xué)于長(zhǎng)垣教諭(學(xué)官名,負(fù)責(zé)地方教化)吳嵚。吳嵚是江蘇武進(jìn)人,后任國(guó)子監(jiān)助教,學(xué)識(shí)品行都很優(yōu)秀,任教諭時(shí)使長(zhǎng)垣文風(fēng)大振,縣學(xué)成績(jī)?yōu)榇竺啡菸蹇h之冠。吳嵚對(duì)李化龍青眼有加,曾預(yù)言道:李化龍是日后能夠擔(dān)當(dāng)天下大事的人。后來吳嵚到大名府講學(xué),李化龍跟隨他去元城書院學(xué)習(xí),文學(xué)造詣?dòng)睢R徽f明代監(jiān)察御史、長(zhǎng)垣人蘇民望也曾教授過李化龍。李化龍?jiān)谑艢q鄉(xiāng)試時(shí)考中舉人,次年春考中進(jìn)士,八月任嵩縣知縣,從此踏上了為官?gòu)恼贰@罹S楨在《李少保詩(shī)序》中說:李化龍?jiān)谀昵鄷r(shí)就能作古文辭,文才名震中原、譽(yù)冠天下,被齊魯河洛一帶文士當(dāng)作榜樣。

步入盛年之后,李化龍隨著閱歷的增加和官位的遷升,對(duì)廟堂、對(duì)民生、對(duì)生活的感悟越來越深,其文學(xué)造詣也日臻完善,達(dá)到了爐火純青的境界。李維楨說:“(李化龍)不到四十歲就擔(dān)當(dāng)高官,不到五十歲就成為重臣,名望地位和謚號(hào)文正的李東陽(yáng)(明英宗時(shí)首輔大臣,政治家、書法家、詩(shī)人)并列。”趙南星說:“李化龍的著作,可以映照機(jī)理知輕重,可以顯揚(yáng)賢明的行為,可以分辨物理的變化,可以倡樹弘揚(yáng)正氣,可以使人返璞歸真。”曾任明代后期刑部尚書、工部尚書、兩度出任兵部尚書、晚年力辭吏部尚書而不就,人稱“黃五部”的黃克纘(音zuǎn)稱李化龍為“一代風(fēng)雅”。由此可見,李化龍?jiān)诋?dāng)時(shí)文壇地位之巨、名聲之盛、影響之遠(yuǎn)。

詩(shī)詞大家

李化龍?zhí)貏e喜愛詩(shī)詞歌賦,留下了大量詩(shī)作。史載李化龍年少時(shí)就能吟詩(shī)弄句,為一時(shí)之冠。趙南星說他“二十歲中進(jìn)士后,對(duì)詩(shī)詞更加用心”。黃克纘說他“剛到五十歲,文學(xué)創(chuàng)作更加豐盛,成就更加卓著”。可以說,李化龍的詩(shī)作幾乎伴隨他的一生。

李化龍為后人留下的詩(shī)主要見諸《李于田詩(shī)集》,共分為《嵩下稿》、《中州稿》、《遼陽(yáng)稿》、《田居稿》、《西征稿》、《河上稿》、《東省稿》、《都下稿》、《南都稿.上》、《南都稿.下》、《場(chǎng)居稿.上》、《場(chǎng)居稿.下》,共十二卷一千余首。而史料上所記述李化龍的《場(chǎng)居策》(經(jīng)考證應(yīng)為《場(chǎng)居稿》)二卷、《田居稿》一卷、《河上稿》一卷,實(shí)際上是《李于田詩(shī)集》中的一部分,并非著述的其他書目。從詩(shī)集收錄的詩(shī)詞來看,其撰作之多、范圍之廣、內(nèi)容之精、影響之大,誠(chéng)可謂當(dāng)時(shí)的詩(shī)詞大家。

縱覽李化龍的詩(shī)作,無(wú)一不浸透著忠君、愛民、敬業(yè)、樂道的思想,既有“居廟堂之高則憂其民,處江湖之遠(yuǎn)則憂其君”的思慮,如“雪滿江天送客舟,淮陽(yáng)竹馬待君侯。十年畫省推高第,千里專城居上游。帆掛廣陵明月夜,濤回桐柏白云秋。漢庭長(zhǎng)孺誰(shuí)堪比,臥治應(yīng)分圣主憂”(《南都稿.上》中《送張郎中出守淮安》);又有立天地、留清名的志向,如“男兒生世間,愿為天子使。戰(zhàn)勝擁旌旄,榮名列青史”(《遼陽(yáng)稿》中《回鄉(xiāng)》);有思父母、念兒女的親情,如“驛使傳家信,驚疑不敢開。愁深頻問訊,讀罷轉(zhuǎn)徘徊。有幸安堂背,無(wú)由哭夜臺(tái)。君門千萬(wàn)里,何日是歸來”(《西征稿》中《得家書》);還有描草木、賞昆蟲的淡雅,如“秋風(fēng)欲下來,蒹葭已蒼蒼。望而不可見,人在水中央”(《東省稿》中《葦》);就是凡俗趣事也入詩(shī)中,如“暑去金飚爽,涼生玉露零。人間飄一葉,天上會(huì)雙星。望極河應(yīng)淺,情深駕欲停。明知為巧累,不敢乞仙靈”(《東省稿》中《七夕》)。

李化龍對(duì)自己的詩(shī)作也較為認(rèn)可,甚至自視甚高,曾經(jīng)說:李獻(xiàn)吉(即明代文學(xué)家李夢(mèng)陽(yáng),字獻(xiàn)吉,“前七子”之一)之后好詩(shī)基本沒有了。而當(dāng)時(shí)的文壇領(lǐng)袖也都對(duì)其詩(shī)給予了很高的評(píng)價(jià)。黃克纘說李化龍?jiān)?ldquo;上凌風(fēng)雅,下逼漢唐”,達(dá)到了出神入化的境界,“長(zhǎng)短大小,輕重疾徐,無(wú)不如意;陰晴舒慘,悲喜聚散,咸極真趣;比物連類,援古證今,咸切事情;開合變化,氣格音韻,咸準(zhǔn)古人而中繩墨。”李維楨對(duì)李化龍推崇備至,認(rèn)為明朝以來最著名的詩(shī)人是“李姓三公”,即李東陽(yáng)(字賓之,曾任禮部尚書兼文淵閣大學(xué)士,茶陵詩(shī)派的核心人物)、李夢(mèng)陽(yáng)和李攀龍(字于鱗,明代著名文學(xué)家,“后七子”的領(lǐng)袖人物),而李化龍的詩(shī)作更在三人之上,“三公所應(yīng)有則有,所應(yīng)無(wú)則無(wú)”,卓然自立,自成風(fēng)范。趙南星評(píng)價(jià)更高,認(rèn)為李化龍的詩(shī)取百家之長(zhǎng),又不晦澀難懂,涉獵廣泛,窮盡其妙,“洞徹?zé)o遺之識(shí),員神不滯之才”,像李化龍這樣的人,基本上可以稱之為圣人了。

治文楷模

李化龍勤于王事,則夙夜在公,不辭勞苦;工于文,而力求規(guī)范,筆耕不輟。在戎馬倥傯的歲月里,李化龍?jiān)谔幚砣唠s的事務(wù)和政務(wù)中,不但寫下了很多傳世詩(shī)詞文章,而且留下了大量的議政文字。他議政的文章,以《平播全書》、《撫遼疏稿》、《邦政條例》、《治河奏疏》等為代表作。這些文章行文嚴(yán)謹(jǐn),層次清晰,要義突出,切中肯綮,為后來者治世理政樹立了典范。其中影響最大的,當(dāng)以《平播全書》為首。

流傳下來的《平播全書》有多種版本,其中比較有名的有原刻本、黃登賢家藏本、定州王氏謙德堂校刊本等。清代乾隆朝副都御史黃登賢編制的家藏本《平播全書》共十五卷,前五卷為進(jìn)軍時(shí)奏疏,第六卷為善后事宜奏疏,第七卷為咨文,第八卷至十一卷為牌票,第十二卷至十四卷為書札,第十五卷為評(píng)批、為祭文。商務(wù)印書館于1937年編印的《平播全書》(民國(guó)26年12月版),共十五卷,分“奏議”六卷計(jì)七十二道疏,“咨文”一卷計(jì)五十三篇,“牌票”四卷計(jì)二百七十五道,“書札”三卷計(jì)三百八十九封,“批詳、祭文”一卷計(jì)祭文三篇批詳若干,計(jì)約七十萬(wàn)字。黃登賢評(píng)點(diǎn)說:“《平播全書》以收集公文等資料為主,雖然不是以記事為主,但其收錄的資料全為平定播州而撰寫的,實(shí)際上囊括了平播之戰(zhàn)的全過程,因此說《平播全書》既是一部資料匯編,同時(shí)也是一部記事文集。”《平播全書》從軍事謀略、政治教化、財(cái)稅收入、后勤保障、人才選拔、民族政策和地方政權(quán)建設(shè)等方面,全景式地記錄了平播戰(zhàn)役戰(zhàn)前、戰(zhàn)中、戰(zhàn)后的各個(gè)環(huán)節(jié)和過程,堪稱一部活生生的軍事教科書。《平播全書》對(duì)后世影響很大,被明清乃至民國(guó)時(shí)期的很多軍事將領(lǐng)作為軍事攻略的范本。

李化龍的其他文疏也影響深遠(yuǎn)。如《邦政條例》十卷,是李化龍對(duì)管理地方的思考和實(shí)踐所著的政書類本。明代此類本多為官方律令、規(guī)章,即使是私家撰寫,也大都以所任官職署名修纂,準(zhǔn)官書性質(zhì),又非正規(guī)著述。《治河奏疏》四卷,是李化龍以工部右侍郎總理河道時(shí)所著。當(dāng)時(shí)黃河橫決,南北航道不通,他和淮陽(yáng)巡撫李三才上疏,奏開泇河有“六善”,于是開泇濟(jì)漕,奠定了泇河水運(yùn)的基礎(chǔ)地位。《撫遼疏稿》也稱《撫遼奏稿》或《撫遼疏》,是李化龍巡撫遼東時(shí)的奏章匯編,主張除首惡,開貿(mào)易,修邊政,以圖永安。此書后來被清朝江蘇巡撫楊魁以“有謬妄違礙語(yǔ)句”奏繳,1778年(即乾隆四十三年)禁毀,現(xiàn)寧波天一閣存其善本,北京圖書館也存有殘本。

子在川上曰:逝者如斯夫。李化龍作為四百多年來最為耀眼輝煌的長(zhǎng)垣人之一,其歷史功勛自有后人述說。然而,由于流傳手段的局限、歷史環(huán)境的影響和文物資料的損毀,后人對(duì)他的文學(xué)造詣卻知道的很少,甚至罔顧史實(shí)。作為長(zhǎng)垣的一個(gè)晚生后學(xué),有責(zé)任和義務(wù)把李化龍風(fēng)雅的一面呈現(xiàn)給世人。也希望藉此起到一個(gè)宣傳李化龍、宣傳長(zhǎng)垣乃至中原地區(qū)歷史文化的作用。這是筆者不揣冒昧而寫這篇文章的目的。(作者:陳文圣)

注:本文參閱資料主要有李化龍著《平播全書》、《撫遼疏稿》、《李于田詩(shī)集》、趙南星著《李節(jié)婦傳》、石星著《處士李公暨節(jié)婦張孺人合葬墓志銘》、郜煥元著《李襄毅公傳》和陳振宇先生著《匡蒲名人錄》及部分網(wǎng)站有關(guān)李化龍的著述。【原標(biāo)題:一代風(fēng)雅李化龍】