-

沒有記錄!

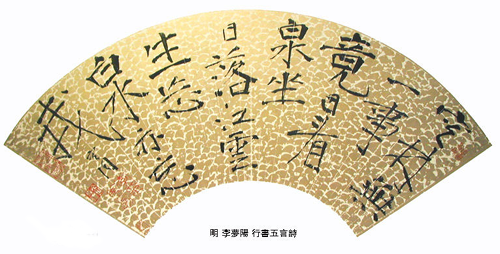

明朝文壇“前七子”領(lǐng)袖李夢陽

2013/12/3 10:36:53 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

明朝正德年間,安化縣(今慶城縣)人李夢陽任江西提學(xué)副使,督學(xué)時巧遇一名士子和他同姓同名,夢陽對這個士子說:“汝不聞吾名,而敢犯乎?”士子回答:“名命于父,不敢更也。”夢陽說“我且出一對試汝,能對猶可恕也。”遂出對:“藺相如司馬相如名相如實不相如”。士子略加思考即應(yīng)道:“魏無忌長孫無忌彼無忌此亦無忌。”夢陽高興地笑著讓他走了(《古今譚概》)。

李夢陽(1473年—1530年)字賜,又字獻吉,號空同子,生活在成化、嘉靖年間。少年時“清姿玉表”,相貌堂堂,18歲參加陜西鄉(xiāng)試,考取解元,19歲中進士。歷任戶部郎中,江西提學(xué)副使等職,慷慨負氣,剛毅不撓,多次以直言構(gòu)禍,五次入獄。他的最大成就在于文學(xué),為明朝“前七子”領(lǐng)袖。

李夢陽自幼家貧,10歲時舉家隨父徙居開封,其父時任封丘周王府教授,頗受溫和王信賴,夢陽也深得器重,“入飽出嬉”,學(xué)業(yè)長進。弘治六年(1493年)進士及第,授“觀政于通政司”。因他的父母先后去世,回慶陽守制,寓居華池三年。弘治十一年(1498年)任戶部主事,后任郎中。先后奉命監(jiān)收通州國儲,去三關(guān)監(jiān)稅,寧夏餉軍,因忠于職守,招致權(quán)奸怨恨,含冤系獄,據(jù)理辯駁,不久獲釋。

弘治十八年(1505年),孝宗詔求讜言,夢陽應(yīng)詔上疏《上孝宗皇帝書稿》,此疏是夢陽政見的代表作。明人湯賓尹在《空同文選評林》稱譽其“識體好賈長沙,鯁直如汲長孺,此皇朝有用文章”。夢陽上疏草稿寫成后,征求王守仁意見,守仁說:“疏入,必重禍。”他在上疏中指出危及國家生存的“二病、三害、六漸”,病、害必除,漸不可長。

所謂“二病”,一是“元氣之病”,主要針對當(dāng)時的吏治、士風(fēng)浮靡。二是“腹心之病”,主要針對當(dāng)時宦官專權(quán),揮霍國家資財。建議皇帝“拔廉直,獎忠鯁,斥無恥,大臣進盧扁之佐”,轉(zhuǎn)病為安,厭禍為福。“三害”:一為“兵害”,朝廷軍費開支浩大,且多被豪勢侵占。二為“民害”,當(dāng)時油、蠟、皮張等科賦,比弘治初年多出十倍,戶部、工部、州縣又層層加倍下達,民日貧而斂日積。三為“莊場畿民之害”,許多農(nóng)民莊園被朝廷賜給皇族親家,使農(nóng)民蕩產(chǎn)失業(yè),流離失所。“六漸”。即匱之漸、盜之漸、壞名器之漸、弛法令之漸、方術(shù)眩惑之漸、貴戚驕縱之漸。

這篇相疏呈上后,壽寧侯張鶴齡上奏誣陷夢陽訕謗皇帝母后,罪當(dāng)斬。后之母金夫人也向皇帝泣訴,皇帝不得已下夢陽錦衣獄,既而詢問閣臣,夢陽說的這些事怎么樣?劉鍵、謝遷都說,夢陽雖然狂妄,但一心為國,孝宗皇帝點頭同意。這時科道官交相上疏,夢陽得釋,罰俸三月。一天,夢陽路遇壽寧侯,破口大罵,用馬棍打掉他的兩顆牙齒,壽寧侯虧理,不敢相與較量。