精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

非物質文化遺產系列報道—沁陽嗩吶的傳承發展

2012/8/29 12:11:59 點擊數: 【字體:大 中 小】

2010年 9月28日,沁陽市實驗小學小嗩吶手在演奏嗩吶曲,慶祝新中國60華誕。當日,沁陽市實驗小學100名小嗩吶手集體演奏《北京的金山上》、《紅星歌》等嗩吶曲,贊美偉大的黨和社會主義祖國。沁陽市是著名的嗩吶之鄉,沁陽嗩吶藝術是首批國家級非物質文化遺產

嗩吶是怎么來的呢?

郝玉岐先生道:“據音樂理論家肖興華考證,公元265~420年和公元465~489年,新疆克孜爾石窟寺繪畫及云岡石窟樂器雕刻中,均有嗩吶伎樂人形象,當時的嗩吶管身和喇叭形擴音器是整體,與今天新疆木嗩吶相似。由此可見,嗩吶在中國流傳已有一千余年歷史,是由西北少數民族傳入北方和中原地區。至于在流傳過程中,它如何變成漢族喜愛的樂器,已無文字可查。到明代,嗩吶運用于軍隊,并廣泛應用在民間,才有了較多文字記載。”

明朝王圻所著《三才圖給》中寫道:“嗩吶其制如喇叭,不知起于何代,當是軍中之樂也,今民間多用之。”戚繼光所著《紀效新書·武備志》中明確記載:“凡掌號笛,即是吹嗩吶。”可見,軍隊是拿嗩吶當軍號使了。推而廣之,當時官員出行,也開始用嗩吶壯聲威,所以明代散曲家王磐寫《朝天子·詠喇叭》:“喇叭,嗩吶,曲兒小,腔兒大。官船來往亂如麻,全仗你抬身價。軍聽了軍愁,民聽了民怕。哪里去辨什么真與假?眼見得吹翻了這家,吹傷了那家,只吹得水盡鵝飛罷。”

嗩吶是流行于全國的樂器,河南嗩吶有獨特之處。就地理位置來講,河南西南多山東南多水,北部山水參半,豫東豫中系平原。“近山者剛,臨水者音柔,平原者音和”。因此河南各地嗩吶藝術各有特色。河南方言又是我國語言體系中影響很大的中州音韻,是北方方言的一大分支,對我國說唱、戲曲音樂和民間器樂有深遠影響。河南嗩吶吹奏風格和中原音韻間,也有著直接聯系。

沁陽嗩吶的一大特點是,雜耍絕活令人眼花繚亂。在嗩吶名家賀德義家中,他擺出一桌子嗩吶輔助樂器,向我逐一解說。

沁陽嗩吶分文吹和武吹,文吹是指在笙、笛、弦、梆的伴奏下平和細膩正規地吹奏,形式可分獨奏、領奏。演奏內容有傳統曲目《抬花轎》、《一枝花》、《全家福》等,這些曲目音樂性強,旋律優美,還可根據藝人技術即興發揮,地方色彩濃郁。

文吹中還有吹戲,即用不同的吶子(小型輔助樂器)吹戲。如小吶子主要模仿花旦、小生、青衣等高音嗓門唱腔,低音吶子模仿花臉、紅臉、黑臉等凈聲唱段,塔吶子模仿老生、老旦唱腔。另外,還有悶笛、哈子筒、嚼子、毛臉子、三眼沖等多種多樣的吹戲工具,極大地豐富了嗩吶模擬戲曲中生、旦、凈、末、丑各種唱腔的適應能力。

嗩吶還有一種表現方式是咔戲,是指由肺部呼出的氣流,經聲帶的振動,激起哨片發音而產生的哼腔效果。

武吹也叫花吹,是指情緒熱烈、帶有一定魔術雜耍性質的吹奏。沁陽嗩吶雜耍絕活令人眼花繚亂,坐式站式不限,多是嗩吶對班比賽時,高手為炫耀技巧以圖獲勝而表演。主要吹奏方式有:吃,即吃紙吐條、吹旗桿、吹轉盤等。

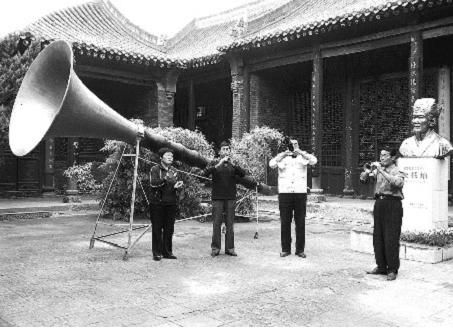

武吹形式多變,熱烈火紅,極受大家喜歡。5月28日,記者在沁陽市朱載堉紀念館內,見到一管巨大的嗩吶,涕為笑,對飛揚樂符有天生敏感。

像所有宗室子弟一樣,朱載堉一生下來就有可以吃到老死的祿米,完全可以吃喝玩樂一輩子,但他一生學習精進,把自己造就成了一個偉大的音樂家、天文學家、數學家,成為一個東方的、文藝復興式的文化巨人。

沁陽人世代相傳,鄭王爺朱載堉對沁陽嗩吶的發展和壯大,也起了巨大作用。

朱載堉用科學方法闡明十二平均律,解決了“旋相為宮”的難題,并改良了嗩吶的發音位置,在嗩吶八音孔基礎上研制改造出“三眼管子”,使其發音高亢嘹亮,音域寬廣,表現力大增。

嗩吶是怎么來的呢?

郝玉岐先生道:“據音樂理論家肖興華考證,公元265~420年和公元465~489年,新疆克孜爾石窟寺繪畫及云岡石窟樂器雕刻中,均有嗩吶伎樂人形象,當時的嗩吶管身和喇叭形擴音器是整體,與今天新疆木嗩吶相似。由此可見,嗩吶在中國流傳已有一千余年歷史,是由西北少數民族傳入北方和中原地區。至于在流傳過程中,它如何變成漢族喜愛的樂器,已無文字可查。到明代,嗩吶運用于軍隊,并廣泛應用在民間,才有了較多文字記載。”

明朝王圻所著《三才圖給》中寫道:“嗩吶其制如喇叭,不知起于何代,當是軍中之樂也,今民間多用之。”戚繼光所著《紀效新書·武備志》中明確記載:“凡掌號笛,即是吹嗩吶。”可見,軍隊是拿嗩吶當軍號使了。推而廣之,當時官員出行,也開始用嗩吶壯聲威,所以明代散曲家王磐寫《朝天子·詠喇叭》:“喇叭,嗩吶,曲兒小,腔兒大。官船來往亂如麻,全仗你抬身價。軍聽了軍愁,民聽了民怕。哪里去辨什么真與假?眼見得吹翻了這家,吹傷了那家,只吹得水盡鵝飛罷。”

嗩吶是流行于全國的樂器,河南嗩吶有獨特之處。就地理位置來講,河南西南多山東南多水,北部山水參半,豫東豫中系平原。“近山者剛,臨水者音柔,平原者音和”。因此河南各地嗩吶藝術各有特色。河南方言又是我國語言體系中影響很大的中州音韻,是北方方言的一大分支,對我國說唱、戲曲音樂和民間器樂有深遠影響。河南嗩吶吹奏風格和中原音韻間,也有著直接聯系。

沁陽嗩吶的一大特點是,雜耍絕活令人眼花繚亂。在嗩吶名家賀德義家中,他擺出一桌子嗩吶輔助樂器,向我逐一解說。

沁陽嗩吶分文吹和武吹,文吹是指在笙、笛、弦、梆的伴奏下平和細膩正規地吹奏,形式可分獨奏、領奏。演奏內容有傳統曲目《抬花轎》、《一枝花》、《全家福》等,這些曲目音樂性強,旋律優美,還可根據藝人技術即興發揮,地方色彩濃郁。

文吹中還有吹戲,即用不同的吶子(小型輔助樂器)吹戲。如小吶子主要模仿花旦、小生、青衣等高音嗓門唱腔,低音吶子模仿花臉、紅臉、黑臉等凈聲唱段,塔吶子模仿老生、老旦唱腔。另外,還有悶笛、哈子筒、嚼子、毛臉子、三眼沖等多種多樣的吹戲工具,極大地豐富了嗩吶模擬戲曲中生、旦、凈、末、丑各種唱腔的適應能力。

嗩吶還有一種表現方式是咔戲,是指由肺部呼出的氣流,經聲帶的振動,激起哨片發音而產生的哼腔效果。

武吹也叫花吹,是指情緒熱烈、帶有一定魔術雜耍性質的吹奏。沁陽嗩吶雜耍絕活令人眼花繚亂,坐式站式不限,多是嗩吶對班比賽時,高手為炫耀技巧以圖獲勝而表演。主要吹奏方式有:吃,即吃紙吐條、吹旗桿、吹轉盤等。

武吹形式多變,熱烈火紅,極受大家喜歡。5月28日,記者在沁陽市朱載堉紀念館內,見到一管巨大的嗩吶,涕為笑,對飛揚樂符有天生敏感。

像所有宗室子弟一樣,朱載堉一生下來就有可以吃到老死的祿米,完全可以吃喝玩樂一輩子,但他一生學習精進,把自己造就成了一個偉大的音樂家、天文學家、數學家,成為一個東方的、文藝復興式的文化巨人。

沁陽人世代相傳,鄭王爺朱載堉對沁陽嗩吶的發展和壯大,也起了巨大作用。

朱載堉用科學方法闡明十二平均律,解決了“旋相為宮”的難題,并改良了嗩吶的發音位置,在嗩吶八音孔基礎上研制改造出“三眼管子”,使其發音高亢嘹亮,音域寬廣,表現力大增。

沁陽嗩吶藝人說,鄭王爺喜歡和藝人來往,以平等之心相待。至今沁陽還有個規矩,辦喜事的鼓樂班子,上首紅柳木大椅會空著,那是留給鄭王爺的。

相傳朱載堉曾擔當沁陽嗩吶演奏的領班人,組織演藝活動,在沁陽九峰寺創建了“金鼓會”。“金鼓會”習俗流傳至今,每逢陰歷九月二十三鄭王爺生日,各地民間藝人會到此集會演奏,紀念鄭王。

朱載堉一生致力于“把藝人的地位提拔提拔”,沁陽流傳著許多相關傳說。

沁陽萬北有一有錢有勢的張員外,人稱惹不得。有一年,為給老母祝壽,他到處尋訪最好的響器班。朱載堉當時隱居九峰山下張坡一帶,他得知此事,事先通知方圓百十里響器班不攬這個活。張員外跑遍方圓百里,也沒請來一家,只能求助朱載堉。朱載堉向他提出要求:鼓樂班和你的親朋是一樣待遇,是上賓,不能成為門外客。

這個要求的提出,是源于當時的陋俗:嗩吶藝人當時是最低級的行事,被請后不能上桌吃飯,甚至不能進主戶家里,只能在門外表演。

事實上,對嗩吶藝人的歧視一直持續到新中國成立前夕,后世名藝人們也一直自尊自強地做著不懈的努力。沁陽嗩吶馬派代表人物馬瑞高先生來到沁陽后,凡請他的主戶,他總要講:“我行低人不低,要請我得依著我的規矩,要如同親朋相待,不能怠慢。”因為他技藝高超,主戶也都給予尊重。

沁陽嗩吶

沁陽嗩吶屬木制雙簧管樂器,它的音量大,音質明亮、粗獷,演奏方便,善于表現熱烈奔放的場面及大喜大悲的情調。

1606年,沁陽人樂圣朱載堉用科學的方法闡明了十二平均律,解決了歷代眾說紛紜的“旋相為宮”難題,并改良了嗩吶的發音位置,在嗩吶八音孔的基礎上研制出“三眼管子”,為我國民族管樂的發展做出了巨大貢獻。朱載堉還擔當沁陽嗩吶演奏的領班人,他在九峰寺創建了“金鼓會”,每逢農歷九月二十三,各地的嗩吶班都要在這里聚會。在朱載堉的影響下,懷慶府一帶的嗩吶班逐漸增多,明末清初時的“同樂會”、“賈家班”,清至民國時的“麻金班”、“毛旦班”、“銀河班”等在當地影響很大。沁陽流傳著“大花轎、麻金吹,麻金不吹不結婚”,“閨姑女、門婿到,毛旦不吹不上轎”的俗語。沁陽境內的嗩吶整體上可分為四大家兩大派。以沁河為界,分為沁北派和沁南派,兩派演奏風格各有不同。

嗩吶于金、元時代傳入我國

嗩吶:俗稱“喇叭”。在我國各地廣泛流傳的民間樂器。發音高亢、嘹亮,過去多在民間的吹歌會、秧歌會、鼓樂班和地方曲藝、戲曲的伴奏中應用。經過不斷發展,豐富了演奏技巧,提高了表現力,已成為一件具有特色的獨奏樂器,并用于民族樂隊合奏或戲曲、歌舞伴奏。

沁陽嗩吶國家級非遺傳承人李金海

嗩吶藝術在沁陽歷史悠久,早有“嗩吶之鄉”的美譽,有“樂圣”之稱的沁陽人朱載堉用科學的方法闡明了十二平均律,解決了歷代眾說紛紜的“旋相為宮”難題,并改良了嗩吶的發音位置,為我國民族管樂的發展做出了巨大貢獻。在沁陽境內醉心嗩吶藝術的人員數量十分可觀。1997年12月,沁陽市被河南省文化廳授予“河南省民間藝術之鄉”榮譽稱號,后又被文化部命名為“中國民間藝術之鄉”。2006年6月,沁陽市的嗩吶藝術由國務院首批納入國家級非物質文化遺產保護名錄。

民間藝人李金海繼承了沁陽多家的吹奏技藝,擅長使用大換氣方式演奏,一口氣可以吹奏三五分鐘。在演奏中,他還著重發揮舌頭牙齒作用,手搦與卡腔(嗩吶附屬樂器),鼻孔吹、齜牙吹,多嗩吶輪換吹,技藝令人驚嘆,2008年2月20日,李金海成為國家級嗩吶代表性傳承人

嗩吶曲伴奏

<懷鄉曲>< 黃河情>< 洞房花燭>< 二人臺>< 沸騰的黃土地>< 拉呱>< 戲曲聯奏>< 糧滿倉>< 慶勝利>< 人說山西好風光>< 夫妻雙雙把家還>< 趕問路在何方>< 漢江春早>< 好漢歌><百鳥朝鳳>< 唱起豫調慶豐年>< 朝陽溝>< 春耕忙>< 打金枝>< 打棗>< 紅旗渠上紅旗揚><蘇北小調>< 抬花轎>< 喜慶>< 喜洋洋>< 喜迎春><鄉音美>< 一支花>< 正月十五鬧雪燈><農村一片新氣象><向陽花>< 黃土情>< 家園新曲>< 金龍火鳳>< 軍營紅稠舞>< 看秧歌>< 籬笆墻伴奏>< 山村來了售貨員>< 山鄉春>< 社慶>< 勝利秧歌>< 士兵花兒><圓夢><祖國一片新面貌>等

獨管吹出萬般情愫

2010年5月27日上午10時,雨,沁陽市西向鎮解住村一片清寂。一處民居中,一支超小型樂隊在吹打著,樂音在雨幕中傳出很遠很遠。

吹嗩吶的賀德義是樂隊主奏,他是沁陽嗩吶國家級傳承人。一個吹嗩吶的加上兩個吹笙的一個拉板胡的一個打梆子的,應記者之邀,這支超小型樂隊演奏了數支曲子。

第一支是傳統曲子“一枝花”,曲風喜慶,往往用在開業慶典、老人慶壽時,內容是表現“桃園三結義”義薄云天的情懷。

第二支是“大桃紅”,常用于結婚,曲調平穩悠揚,聽著曲子,我仿佛看到了宮娥彩女出宮,她們一對對一雙雙而出,步履從容,氣象富麗繁華。

第三支是“大開門”,“這曲子很特別,無論紅白事,還是各類慶典,一旦要辦上兩三天,第一天第一支曲子一定要吹這支,它高亢激昂地宣布,鄉間有樁大事開始了。”賀德義道。

從古至今,嗩吶一直是沁陽土地上的最強音,它如同“大開門”之曲,一次次高亢地宣布鄉間大事的開始。嗩吶一聲嘹亮,酷寒空氣當即變燥熱了,恬靜的陽光當即變飛濺了,困倦世界當即變興奮了。當它戛然而止時,鄉村會顯得出奇地靜。

沁陽嗩吶歷史悠久,受明代文化巨人朱載 的影響,沁陽出現了許多嗩吶吹打班。沁陽嗩吶具有極強的模仿性,善于宣泄大喜大悲情緒,嗩吶的雜耍絕活也令人眼花繚亂。嗩吶音色明朗粗獷,演奏方便,既善于演悲,又善于繪喜,民間節慶、婚喪嫁娶及祭拜儀式上,沁陽人都要選擇嗩吶,民間流傳“大花轎、麻金吹,麻金不吹不結婚”,“嫁閨女,門婿到,毛旦不吹不上轎”等俗語。

新中國成立至上世紀八十年代以來,沁陽當地政府重視民藝,嗩吶班發展到百余個,嗩吶演藝人員六百多人,“鄉鄉有嗩吶,村村有樂聲”。沁陽市還在1991年、1992年先后舉辦了河南省首屆“朱載 杯”嗩吶大賽和沁陽嗩吶藝術節,來自新疆、湖北、山西、陜西、天津、河南、河北及解放軍等全國各地的20多支代表隊前來參賽,參賽者有300多人,盛況空前。

嗩吶曲伴奏

<懷鄉曲>< 黃河情>< 洞房花燭>< 二人臺>< 沸騰的黃土地>< 拉呱>< 戲曲聯奏>< 糧滿倉>< 慶勝利>< 人說山西好風光>< 夫妻雙雙把家還>< 趕問路在何方>< 漢江春早>< 好漢歌><百鳥朝鳳>< 唱起豫調慶豐年>< 朝陽溝>< 春耕忙>< 打金枝>< 打棗>< 紅旗渠上紅旗揚><蘇北小調>< 抬花轎>< 喜慶>< 喜洋洋>< 喜迎春><鄉音美>< 一支花>< 正月十五鬧雪燈><農村一片新氣象><向陽花>< 黃土情>< 家園新曲>< 金龍火鳳>< 軍營紅稠舞>< 看秧歌>< 籬笆墻伴奏>< 山村來了售貨員>< 山鄉春>< 社慶>< 勝利秧歌>< 士兵花兒><圓夢><祖國一片新面貌>等

獨管吹出萬般情愫

2010年5月27日上午10時,雨,沁陽市西向鎮解住村一片清寂。一處民居中,一支超小型樂隊在吹打著,樂音在雨幕中傳出很遠很遠。

吹嗩吶的賀德義是樂隊主奏,他是沁陽嗩吶國家級傳承人。一個吹嗩吶的加上兩個吹笙的一個拉板胡的一個打梆子的,應記者之邀,這支超小型樂隊演奏了數支曲子。

第一支是傳統曲子“一枝花”,曲風喜慶,往往用在開業慶典、老人慶壽時,內容是表現“桃園三結義”義薄云天的情懷。

第二支是“大桃紅”,常用于結婚,曲調平穩悠揚,聽著曲子,我仿佛看到了宮娥彩女出宮,她們一對對一雙雙而出,步履從容,氣象富麗繁華。

第三支是“大開門”,“這曲子很特別,無論紅白事,還是各類慶典,一旦要辦上兩三天,第一天第一支曲子一定要吹這支,它高亢激昂地宣布,鄉間有樁大事開始了。”賀德義道。

從古至今,嗩吶一直是沁陽土地上的最強音,它如同“大開門”之曲,一次次高亢地宣布鄉間大事的開始。嗩吶一聲嘹亮,酷寒空氣當即變燥熱了,恬靜的陽光當即變飛濺了,困倦世界當即變興奮了。當它戛然而止時,鄉村會顯得出奇地靜。

沁陽嗩吶歷史悠久,受明代文化巨人朱載 的影響,沁陽出現了許多嗩吶吹打班。沁陽嗩吶具有極強的模仿性,善于宣泄大喜大悲情緒,嗩吶的雜耍絕活也令人眼花繚亂。嗩吶音色明朗粗獷,演奏方便,既善于演悲,又善于繪喜,民間節慶、婚喪嫁娶及祭拜儀式上,沁陽人都要選擇嗩吶,民間流傳“大花轎、麻金吹,麻金不吹不結婚”,“嫁閨女,門婿到,毛旦不吹不上轎”等俗語。

新中國成立至上世紀八十年代以來,沁陽當地政府重視民藝,嗩吶班發展到百余個,嗩吶演藝人員六百多人,“鄉鄉有嗩吶,村村有樂聲”。沁陽市還在1991年、1992年先后舉辦了河南省首屆“朱載 杯”嗩吶大賽和沁陽嗩吶藝術節,來自新疆、湖北、山西、陜西、天津、河南、河北及解放軍等全國各地的20多支代表隊前來參賽,參賽者有300多人,盛況空前。

賈家嗩吶是龍頭

沁陽的嗩吶演奏,分為三大家四大派,三大家即賈家張家賀家,四大派即以沁河為界,沁北派為賀家張家馬家,沁南派為賈家,其中沁南派的賈家嗩吶是沁陽嗩吶龍頭。

賈家嗩吶班之所以成為龍頭,是因它從清代開始就在同行中威望很高。

賈家嗩吶藝人居于沁陽城內聯盟街南北兩頭,南頭為一支,北頭為一支。南頭一支第一代掌門人為賈發先,生四子分別為登高、登云、登明、登魁,都身懷絕技,“老大擅司鼓,外號‘不含糊’。老二拉弦最拿手,外號‘最緊湊’。老三用葦根咪,吹奏懷梆最地道,外號‘實功夫’。老四雜耍最干凈(一人吹五桿嗩吶),外號‘真利索’。這四弟兄除了嗩吶技藝高超外,配合還十分默契,因而被當時的府臺衙門看中,成了府門指定的樂班和儀仗班”。

南頭一支第三代中的優秀藝人為賈步中,第四代中的優秀藝人為賈鳳祥,他們兩人配合默契,小有名氣,逢紅白事兩人吹奏《爬天橋》、《王大娘釘缸》等,極受歡迎。

賈家聯盟街北頭一支,第一代為賈發寶;第三代為賈自群、賈自成兄弟,賈自群外號“麻群”,賈自成外號“麻餅”,老大賈自群嗩吶雜耍技藝一點兒不遜色于賈登魁。

當時名藝人有抽鴉片的惡習,辦事的有錢人往往用大煙相許。麻群染上煙癮,隨后弟弟麻餅也染上了。不過麻餅有毅力,將自己捆在床上強行戒了煙,而麻群最終因煙喪命。

麻群過世后,其子賈黑光撐起父親大旗,他爭勝心強,班子里的事,他“坐折凳子不讓人”,因癆疾而亡。之后,麻餅賈自成獨挑大梁。

麻餅善于發現人才,他打破賈家陳規,收異性弟子,在上世紀六十年代和八十年代收的弟子不下50人。他不保守,將賈門獨特秘訣和“公尺譜”毫無保留地傳給弟子。

麻餅為人謙虛直爽,他常對弟子講:“我的本事有限,你們年輕結交路寬,凡比我強的都可為師,學出真本事。”他臨終時還強打精神試了兩聲嗩吶,對弟子交代:“可不敢丟失。”

麻餅的得意弟子、沁陽嗩吶國家級非遺傳承人李金海博采眾長,除師從賈家,還先后拜馬家馬瑞高,賀家賀全龍、賀全虎為師。他繼承了沁陽多家的吹奏技藝,融會貫通,在“十八板”、“緊板曲”等曲目中,擅長使用大換氣方式演奏,一口氣可以吹奏三五分鐘。在演奏中,他還著重發揮舌頭牙齒作用,一曲《百鳥朝鳳》被他吹得“天地合一”,手搦與卡腔(嗩吶附屬樂器),鼻孔吹、齜牙吹,多嗩吶輪換吹,技藝令人驚嘆,他演奏的嗩吶曲“九峰情話”,聲音婉轉圓潤,技巧純熟。他創作并演奏的嗩吶曲《沁陽春》,已由河南音像出版社出版發行。

“毛旦對疙瘩,越對越享活”

三大家中的張家賀家,都是沁陽市西向鎮的,張家是事義莊村的,賀家是解住村的。張家張大發(外號毛旦)與賀家賀明星、賈家四弟兄都是同一代嗩吶傳承人。賀明星兒子賀全龍(外號麻金)、賀全虎,也都是好手。

沁陽民諺:“毛旦對疙瘩,越對越享活”,毛旦指的是張大發,疙瘩即賀明星,享活是快樂之意,兩支嗩吶班“對班”,是棋逢對手,將遇良才,對到興處,快感頓生。“嗩吶對班,是考驗嗩吶手的關鍵時刻,平日難見絕活,都會被‘抖’出,比聲勢,比技藝,大半天不間歇吹下來,靠的是深厚內功。寒冬臘月,對班好手們是赤脊梁演奏的。這種對班,其實是一種良性競爭,是一種比賽,它很好地促進了地方嗩吶藝術的整體發展。”沁陽市群藝館館長張子林道。

賀家張家,在沁陽民間威望很高,沁陽對這兩派傳承人都有盛贊:“大花轎,麻金吹,麻金不吹不結婚。”“嫁閨女,門婿到,毛旦不吹不上轎。”

“這兩個民諺,都確有其事。”沁陽市委宣傳部新聞科賈海濤道。

1964年十月,沁陽有一家娶媳婦,原定好日子是臘月初八。主家去請麻金,因麻金初八已承許了別人,主家竟改為臘月二十六。

1959年臘月十三,張大發一天承許了三家,兩家娶媳婦一家嫁閨女。兩家娶媳婦的承許在前,張大發忙得沒法去嫁閨女的那家,結果新娘子遲遲不上轎。男家急了,坐當時娶親的馬車,趕緊去請張大發。張大發這頭還沒忙完呢,男家好說歹說,把自己請的響器班領班帶來,把張大發換走,這事才算了結。這就是“嫁閨女,門婿到,毛旦不吹不上轎”。

除沁陽外,張大發在黃河以南的鞏義等地也很有名氣。

麻金的兒子賀德義,1953年出生,他5歲跟父親學藝。學嗩吶講究“練幼功”,要練“手功、嘴功、氣功”,夏三伏,冬三九,他在沁河灘苦練嗩吶,一吹就是一整天。

“父親教得嚴,冬天要吹到手出汗,夏天要吹到手上不見汗,不上心要動家法。”賀德義告訴記者。剛學嗩吶時,他也叫過苦,但有一次隨父親趕場改變了他的想法。

那是1961年夏,8歲的賀德義隨父親去濟源。父子倆沿沁河灘趕路,天氣炎熱,麻金摸出嗩吶,鼓腮邊走邊吹,三里五里,聲不停調不重,底氣飽滿,音色洪亮。悠揚嗩吶聲傳向遠處農田,鋤地的農民聽聲辨人,他們看不清麻金,卻準確地聽出了他的嗩吶,他們停下手中農活,揮手興奮地喊:“麻金,麻金……”這讓賀德義感到了嗩吶的魅力。到了12歲,賀德義就已與父親同臺演出了。

賀德義還記得父親當年和人對班,“同時吹六支嗩吶,口噙四支,鼻插兩支,音亮堂,調沉穩。遇上差點的嗩吶班,一聽麻金的名,就走了。”

1977年,24歲的賀德義進入沁陽縣豫劇團工作,為豫劇《李雙雙》配樂。戲劇配樂對嗩吶吹奏要求更高,為吹好一段兩分鐘長的引子,賀德義苦練四個多月。演出那天,賀德義嗩吶聲一起,全場為之一振,團里老師稱贊:“賀德義的嗩吶讓戲有了魂。”

賈賀張三派之外,沁陽還有個馬派,其實也屬于賈派,因為馬派傳人馬瑞高是賈自群(麻群)的門婿。上世紀五十年代豫劇在沁陽剛興起,馬瑞高從西安學藝回到沁陽。受戲劇大家樊粹庭等人的影響,當時西安豫劇十分興盛。馬瑞高在西安學會了吹豫劇《抬花轎》、《拷紅》、《掛帥》等唱段,他的出現,帶動了沁陽嗩吶的豫劇熱。

馬瑞高廣收門徒,建立了新班子,一時名聲大振,當地群眾傳言:“辦喜事請銀河(馬的小名),銀河吹得真不錯。”后來他被賈自群看中,形成了馬賈聯手的嗩吶優勢。

一鳴驚天下 扎根鄉土間

2010年6月,記者寫稿之時,正值南非世界杯如火如荼,響徹全場的“嗡嗡祖拉(vuvuzela)”——細長塑料喇叭,因超大分貝引來全球熱議。“嗡嗡祖拉”最高音量可達127分貝,全場齊鳴比噴氣式飛機起降時音量還大。如此聒噪,堪為歷屆世界杯之最。非洲球員球迷自得其樂,歐洲亞洲球員球迷苦不堪言,眼見得“吹翻了這家,吹翻了那家”。

喇叭與嗩吶,在中國古代名字混用。“嗡嗡祖拉”與中國嗩吶雖然形制不同,但為近親無疑。嗩吶在中國,是普及性很強的強勢樂器。設想有那么一天,中國辦次世界杯,滿場中國球迷都吹嗩吶,想來也能變成一支奇兵,變成場上的“第十二人”,給不爭氣的國足幫上大忙。

細細的銅芯、粗實的木料管和一個盛開著的喇叭碗兒構成嗩吶,如此簡單,只要在銅芯上安上哨子,就能飛珠濺玉般,飛迸出酣暢淋漓的音樂。嗩吶一吹,便是粗獷豪放的味道,它最恰當的吹奏背景,是在熱氣騰騰的民間。

在沁陽,可以說有多少個村莊,就有多少個嗩吶班。吹手視其如命,農民嗜其如食,世世代代都推崇。如今,沁陽百余個嗩吶班遍布城鄉。嗩吶藝人農忙務農,農閑四處奔走,“吹完這家吹那家”。

河南嗩吶大家郝玉岐先生撰文道:“據民間藝人講,中原地區民俗活動中,有十二種活動需要用嗩吶助興:一、小孩子滿月;二、做九;三、祝壽;四、紅白事;五、還愿;六、清明節祭祖;七、認干親;八、迎接新官;九、娶鬼妻;十、斬人吹尖子號;十一、拜朋友;十二、城隍爺出城等。”

到了新社會,嗩吶更深地參與了民眾活動。河南農村有種說法:“七寸嗩吶拿在手,五音六律里邊有。婚喪嫁娶沒有它,悶聲悶氣蠻難受。”一般紅白事一定要請一兩個鼓樂班助興,多的可達六七班,每班數人,一吹便是4~5個小時,徹夜不停者也不乏其例。觀看群眾少則幾十上百人,多則成千,他們開著拖拉機、三輪機動車等蜂擁而來,看鼓樂藝人對吹。藝人吹奏內容和形式都很靈活,吹奏的不但有傳統樂曲和戲曲,還有很多流行歌曲。吹奏形式由原來的單笙獨嗩吶,發展為中西混合:嗩吶、笙、笛、銅管、電聲等,還帶舞帶唱帶燈光音響。

“舶來品”文武吹靈活多

“嗩吶之鄉”今更勝昔

沁陽在豫西北早有“嗩吶之鄉”美譽,新中國成立至上世紀80年代,沁陽嗩吶更是“鄉鄉有嗩吶、村村有樂聲”。

據不完全統計,沁陽嗩吶演奏曲目有300多首。在繼承傳統的基礎上,沁陽當代民間藝術家,還創作了新曲目如《故鄉頌》、《九峰情話》、《沁陽春》等。

1997年12月,沁陽市被河南省文化廳授予“河南省民間藝術之鄉”榮譽稱號,后又被文化部命名為“中國民間藝術之鄉”。2006年6月,沁陽市的嗩吶藝術由國務院首批納入國家級非物質文化遺產保護名錄。2008年2月20日,賀家嗩吶第四代傳人賀德義、賈家嗩吶第四代傳人李金海成為國家級嗩吶代表性傳承人。

沁陽民間嗩吶具有旺盛生命力,他們的隊伍可大可小,曲目可長可短,吹奏內容靈活多變,可喜可悲,因而興盛數百年。作為中原民俗音樂的一朵奇葩,相信它也會在以后的歲月中,得到較好的傳承與發展。(原標題:非物質文化遺產系列報道—沁陽嗩吶)

責任編輯:M005文章來源:人人網(2012-03-26)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區