精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

伏羲文化中原覓蹤

2013/9/30 11:34:00 點擊數: 【字體:大 中 小】

馬世之

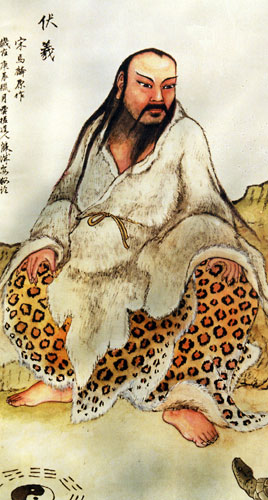

伏羲是中華民族敬仰的人文始祖,被尊為“三皇之首”和“百王之先”。伏羲是漁獵、畜牧時代象征性的代表人物,傳說他結網罟而發明漁獵工具,制作琴瑟等樂器,規范婚姻制度與嫁娶禮儀,始畫八卦,用“太極”學說來分析宇宙發展變化之理。女媧是伏羲另一位頗具神話色彩的傳奇人物,她是遠古時代“三皇”之一,與伏羲同時,二者為兄妹或夫婦關系,可能代表同一部落聯盟中兩個具有通婚關系的氏族部落。相傳女媧曾摶黃土造人,煉五色石補天,斷鰲足以立四極,發明笙簧等樂器,為女媒而設置婚姻。伏羲與女媧被譽為中國的“亞當”和“夏娃”。其豐功偉績,從遠古流傳至今。

由伏羲、女媧及其族人共同締造的伏羲文化,發祥于隴右地區成紀(今天水)一帶,隨著伏羲族勢力的強大,其文化也不斷發展,并漸呈向四周輻射之勢,鋒芒所向,直指中原。伏羲文化東漸的軌跡,可能是自隴右沿渭河上中游谷地入關中,出潼關,沿黃河干流,傍崤山,經函谷關至伊洛盆地,出虎牢關而抵達豫東平原,在此融合了東夷太昊族文化,從而形成了以陳為都的新的文化中心。中原地區除了流傳著大量有關伏羲、女媧的傳說外,至今仍能覓到不少紀念遺存。

淮陽羲皇故都與伏羲陵

淮陽古稱“宛丘”或“陳”,地處黃河沖積扇南沿的穎水中游,在挹嵩山,右控商丘,南襟淮蔡,北枕魏梁,是歷史上的交通樞紐和財賦之區。文獻記載,陳為太羲之都。《左傳·昭公十七年》載:“陳,大皞之虛也。”杜預注:“大皞居陳,木火所自出。”王符《潛夫論·五德志》云:“伏羲……世號太皞,都于陳。”皇甫謐《帝王世紀》云:“太昊帝庖犧氏,風姓也。蛇首人身,有圣德,都陳。”羅泌《路史·后紀一》引作“天皇伏羲都陳留。”司馬貞《補三皇本紀》謂:“太皞庖犧氏,風姓,代燧人氏繼天而王……都于陳,東卦太山。”徐堅等《初學記·居處部》說:“伏羲都陳,神農亦都陳。”鄭樵《通志·都邑略》云:“伏犧都陳,神農都魯,或云始都陳。”馬骕 《繹史·太皞紀》引《帝王世紀》說:“庖犧氏……黎太昊,都陳。”顧炎武《歷代宅京記》云:“伏羲氏都陳。”吳乘權等輯《綱鑒易知錄·太昊伏羲氏》謂:“太昊伏羲氏,以木德王……作都于陳。”《水經·渠水注》載:“沙水又東南徑陳城北,故陳國也。伏羲、神農并都之。城東北三十里許,猶有羲城實中。”當代學者著作中多襲此說。淮陽境內分布著許多大汶口文化遺址,它們屬于大汶口文化潁水類型。這一類型的大汶口文化是公認的太昊文化。說明淮陽確實是太昊伏羲氏之都邑。

伏羲都陳,死后亦葬于此。《歷代陵寢備考》云:“太昊伏羲氏,風姓……陵在河南陳州府城北三里淮寧縣界。”其墓通稱:“太昊陵”或“太昊伏羲陵”,系中國十八大名陵之一,因為是中華“人文始祖”墓,故稱天下第一陵。該陵位于淮陽縣城北1.5公里處的蔡河之濱,面臨萬頃湖水。其陵廟的歷史悠久,至少可以追溯到春秋時期。據孔子《家語》載:“孔子自衛適陳,陳侯啟陵陽之臺。”“朝祖”碑載,孔子在陳時已建了廟。唐、宋時期,詔立陵廟,并派專人看守。元朝時,陵廟多年不修,漸漸毀壞,至元末,宋以前遺物僅貿下一塊墓碑。明英宗正統十三年(1448年),在原有的廢墟上進行重建;清乾隆十年(1745年),又撥專款修葺。至此,形成規模宏大、殿宇巍峨的陵寢。

太昊伏羲陵重建于明朝,按伏羲先天八卦之理數而興修,其結構與時代皇宮相仿,是中國帝王陵廟中大規模宮殿式古建筑之孤例。整個建筑群占地875畝,分內城、外城、紫禁城,總體布局坐北朝南。現有三殿、兩廡、兩樓、兩坊、一臺、一園、七觀、十六門。主體建筑分布于南北750多米長的中軸線上,陵園正中為統天殿,殿內塑伏羲坐像,手托八卦,兩側配有神農、黃帝、少昊、顓項塑像;殿前有月臺,高7級,可容納千人朝拜;再進為顯仁殿,殿后是太始門,太始門后為太昊伏羲陵,陵周圍即紫荊城。陵高20米,周長182米,上圓下方,取天圓地方之意,規模宏大,建筑雄偉。陵前有八卦壇和宋代青石巨碑一通,寬1米,高5米,上鐫“太昊伏羲氏之墓”7個大字,據傳此碑為蘇小妹用汗巾做筆寫成。陵上有白檀、古柏、蒼翠崢嶸,素有“羲陵岳峙”之稱,是淮陽七臺八景之一。陵后為蓍草園,傳說伏羲曾在此揲蓍畫卦。園內蓍草茂盛,名為“蓍草春榮”,列為古陳八景之一。從前太昊伏羲陵東西兩側還分布著觀,殿多座,東邊有岳飛觀、老君觀,西邊有玉皇觀、女媧觀等。由于滄桑之變,這些建筑多遭毀壞,今僅存遺跡而已。

昔人有詩贊羲陵:“宛上龍蟠面碧源,巋然岳峙一陵孤;功開天地規模大,道冠皇王氣象殊。”

鞏義伏羲臺

伏羲臺位于鞏義市東北約10公里處的河洛鎮洛口村東黃河南岸的臺地上,該臺地正值黃河與洛河交匯處以東的夾角地帶,高出黃河河床約80余米。東部溝壑縱橫,西部緊靠洛口,南邊依望蓮花山,此山諸峰聯綿起伏,形似蓮花,當地人古輩千年口傳,名之曰“連山”。伏羲臺為一土丘,高15米,東西長150米,南北寬100米,略呈橢圓形,是一處以仰韶文化為主要內涵的新石器時代遺址。臺東有一個15平方米的洼地,稱“羲皇池”,據說為伏羲畫卦著墨處。隋文帝開皇二年(582年),頒詔于此建“羲皇祠”,元代譙國公曹鐸在祠側建“河洛書院”。現祠、院均毀。相傳伏羲臺為當年伏羲畫八卦之處。伏羲臺以西的河洛交匯處,洛水清,黃河濁,洛水注入黃河時,清濁異流,形成漩渦現象。伏羲在臺上察曰月交替,思寒暑循環,觀河洛匯流所形成的漩渦,有感而繪制“太極圖”。他在連山北麓伏羲臺上創立八卦,完成了“易”的最初構思,就是后世紀所說的連山《易》。

孟津負圖寺

負圖寺或稱“龍馬負圖寺”,位于孟津縣城東北20公里的老城鄉雷河村。相傳上古之世,有龍馬負圖出于河,伏羲據此畫八卦。“河圖”出于黃河的孟津段,是由孟津縣朝陽鄉卦溝村東北,經送莊鄉負圖村,白鶴鄉的上河圖村,下河圖村,至老城鄉雷河村人黃河的一條河流,全長20公里,現為“圖河故道”。據說河中有龍馬怪物,興風作浪,危害人民。伏羲降伏了龍馬,把它圈養起來,從龍馬背上的旋毛圖紋中經過認真觀察,受到啟發,畫出了八卦。“龍馬恰為天地用,河圖先得圣人心。”后人為緬懷伏羲降龍馬,畫八卦的偉大業績,于晉穆帝永和四年(348年),在此建寺紀念。《孟津縣志》載:“寺在孟津縣(今老城西),始名浮圖寺。晉天竺僧浮圖澄西來,住錫于此。懷帝永嘉時曰河圖寺,梁武帝改曰龍馬寺,唐高宗麟德中改曰興國寺,又改曰負圖寺。”寺內雄偉的伏羲殿內,供奉著伏羲和龍馬的塑像。原來建筑比較完整,歷經毀壞,僅明嘉靖年間所建一座大殿舊貌未變。該殿磚木結構,單檐歇山式,面闊3間,進深7間,挑角斗拱,灰瓦綠脊,琉璃吻獸。殿內東西山墻上鑲石碑24通,鐫有全寺建筑分布圖和程頤、邵雍、張戴、朱熹、王鐸等名家撰寫的碑記。原山門左側,立有“龍馬負圖處”碑一通。

伏羲八卦最初源于天錫祥瑞。《尚書·顧命》載,策立康王時,堂上“越玉五重,陳寶,赤刀、大訓、弘壁、琬、琰,在西序。大玉,夷玉、天球、河圖,在東序。”河圖是其中所陳設的一件寶器。鄭玄疏曰:“河圖,圖出于河,帝王圣者之所受。”《論語·子罕》曰:“子曰:鳳鳥不至,河不出圖,吾已矣夫!”《禮記·記運》疏引《中候·注》:“伏羲氏有天下,龍馬負圖出于河,遂法之,畫八卦。”《漢書·五行志》說:“劉歆以為伏羲氏繼天而王,受河圖,則而畫之,八卦是也。”《水經·河水注》說:“粵在伏羲,受龍馬圖于河,八卦是也。故《命歷序》曰:《河圖》,帝王之階,圖載江河山川州界之分野。”《古今圖書集成·職方典》謂:“上古伏羲時,龍馬負圖出于河,其圖之數,一六居下,二七居上,三八居左,四九居右,五十居中。伏羲則之,以畫八卦。”元代吳澄《易纂言》云:“河圖者,羲皇時河出龍馬,背之旋毛,后一六,前一七,左三八,右四九,中五十,以象旋毛星點,而謂之圖。羲皇則陽奇陰隅之數,以畫卦生蓍。”“河圖”神話意在伏羲征服自然災害,并從中得到科學知識的啟迪,開始創造出符號文化。傳說當年伏羲拴龍馬的地方叫馬莊(樁),圈養龍馬處叫“前圈”和“后圈”(后改稱雷河村和衛河村),面對龍馬研制八卦的高臺叫“八卦臺”。這些地方都在負圖寺附近,為伏羲降龍馬的傳說增添了幾許神秘色彩。正像《孟津銘》說的“洋洋河水,朝宗于海,經自中州,龍圖所在”。

上蔡伏羲畫卦亭

畫卦亭位于上蔡縣城東15公里的白龜廟村蔡河之濱。這里原有白龜祠,俗稱白龜廟。祠內蓍草叢生,祀伏羲,有伏羲墓。明清之際,每年都在此舉行祭祀大典。現祠被拆除,僅存伏羲畫八卦亭,相傳為當年伏羲畫卦處。該亭建在一個磚砌的高臺上,為八角形鉆尖頂,上覆以灰瓦,頂部有八個拱角,檐下八方分別有“乾、坤、坎、離、震、艮、巽、兌”八個大字,檐下立八根方形石樁,柱間裝飾有青石板,雕以花卉圖案。門在南面,門側兩根石柱上刻對聯一幅:“仰觀俯察一畫明天地之道:數往知來六爻發古今之藏。”該亭是一座形制獨特的古代建筑。據考證,上蔡之“蔡”字,意為蓍草下面的神龜。周源《重建上蔡治碑記》說:“蔡之為地,本以卜筮得名。”陸德明《經典釋文》云:“一云龜出蔡地,因以為名。”《陳州府志》載:“上古伏羲氏得白龜于蔡水。”伏羲從白龜背上的紋理中得到啟發,而畫出了先天八卦。《初學記》引《禮統》云:“神龜之象,上圓法天,下方法地,背上有盤法丘山,玄文交錯,以成列宿。”曹植《神龜賦》謂:“嗟神龜之奇物,體乾坤之自然;下以方以則地,上規隆而法天;順陰陽以呼吸,藏景曜于重泉。”神龜象天法地,伏羲則以畫卦。這里除畫卦亭外,還有白龜祠、伏羲墓等遺跡。東漢時蔡邕曾到此題“畫卦碑”三字,表明這里為當年伏羲創畫八卦,進行占卜活動的場所。

西華女媧城

女媧城位于西華縣城北7.5公里的聶堆鎮思都崗村,相傳為“女媧氏之故墟”或“女媧之都”,城系女媧補天時所筑。《淮南子·覽冥訓》載:“往古之時、四極廢,九州裂,天不兼覆,地不周載……于是,女媧煉五色石以補蒼天,斷鰲足以立四極,殺黑龍以濟冀州,積蘆灰以止淫水。”《太平寰宇紀》卷十載:“縣西二十里,舊傳女媧之都,本名媧城。”《讀史方輿紀要》卷四十七云:“媧城在西華縣西,女媧之都也。”《河南通志》云:“女媧氏遺民思故都,因以為名。”《西華縣志》謂:“在縣東北十里,《江野紀聞云》:‘陳之長平即女媧煉石補天處。今有女媧城焉。’《舊志》以為女媧所筑之城。故老相傳,其來久矣。春夏之交,城上朝煙,繽紛在目。詩曰:女媧煉石自河年?補足人間缺漏天。石屑化為城上土,常將五色幻朝煙。”村內有古剎,名龍泉寺。寺內存有一明代碑碣,碑文說:“西華縣治北十五里有城遺址,半就湮沒,傳為女媧故墟也。”女媧死后,人們在城西修女媧陵,在城內建女媧閣,上供女媧,下供伏羲。后來城、閣被毀,百姓罹媧皇故都,因名“思都崗”。民間傳說,這一帶就是當年女媧補天處。

1981年,周口地區文物工作隊對女媧城進行鉆探試掘,發現一座春秋戰國城址。城址平面呈正方形,為內城外郭式格局。外城城墻邊長500米,內城城墻邊長360米。城墻存高3米,寬約6米,周圍有城壕環繞。西城墻上筑有一座烽火臺。城內出土的陶器,有釜、罐、鼎、鬲、甕、豆、筒瓦、排水管道等。表明春秋戰國之際這里已筑有以“女媧”命名的城邑。80年代后期,新建的女媧閣在城中拔地而起,坐北向南,高8米,占地200多平方米。整個建筑飛檐斗拱,琉璃瓦頂,一派古樸景象。四周古柏參天,綠水蕩漾,景色宜人。城西女媧陵高13米,陵前建有女媧墓碑。陵閣并峙,相映生輝。

靈寶女媧陵

女媧陵即“風陵”,因女媧氏姓風,故而其墓又稱風陵堆。在今靈寶市原閿鄉縣西20公里的黃河中。《太玉寰宇記》載:“風陵城在其下閿鄉津,去縣三里,即風陵故關也。女媧之墓,秦漢以來,俱系祀典。”《河南府志》云:女媧陵在閿鄉縣黃河濱。唐天寶末忽失。乾元初,復涌出。遂名風凌渡,蓋后風姓故也。”《閿鄉縣志》載:“天寶十一年六月,閿鄉縣黃河濱女媧墓因大雨晦冥,失所在。乾元二年六月,瀕河人聞有雷,曉見其墓涌出,上有巨石,石有雙柳,時號風陵堆。蓋女媧亦風姓。”閿鄉縣治今為靈寶市朱陽鎮文鄉村。文鄉西約20公里的原黃河濱(今在河中)有一古墓,名曰風陵堆,地近陜西潼關縣城與山西芮城風陵渡,正值豫晉陜三省交界地帶,黃河水流經上處,吼聲如雷,波浪激天,因此“風陵波浪”為靈寶勝景之一。

中原地區有關伏羲文化的勝跡甚多,除上述外,尚有登封三皇(伏羲、女媧、神農)廟,新鄭風后(女媧)嶺、滎陽汜水紫金山伏羲廟、汜水白玉嶺女媧祠、洞濟源王屋山主峰天壇山頂女媧補天五色石、沁陽女媧山與女媧祠、信陽雞公山上女媧祠、上蔡伏羲廟等。在這些地方,大都伏羲、女媧共祀。特別是淮陽與西華二縣相鄰,近在咫尺,一為羲皇故都與伏羲陵所在,一為媧皇故都與女媧陵之遺墟,充分反映出伏羲族中兩個氏族或部落之間的親密關系。當地百姓尊穩稱伏羲為“人祖爺”,女媧為“人祖奶奶”或“人祖姑娘”,叫太昊伏羲陵為“人祖陵”,女媧廟為“人祖奶奶廟”或“人祖姑娘廟”。表明伏羲確為中華人文始祖。至今民間還流傳著伏羲的由來、女媧娘娘、蓮生伏羲女媧、龜為媒、女媧捏泥造人畜、伏羲演卦、人祖爺女兒宓妃等傳說故事,加上考古發現的仰韶、在汶口文化遺址,足以窺見伏羲文化在中原播遷的軌跡。摘自《尋根》2003年第1期

責任編輯:M005文章來源:伏羲廟官方文化網(2006-04-28)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區