精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

龍文化——龍源周口

2013/9/30 11:37:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

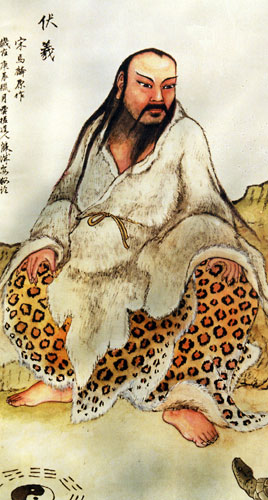

一、伏羲與龍

太昊伏羲是中華龍的鼻祖,龍的傳人。

先秦典籍記載,太昊伏羲“龍形”“蛇軀”“鱗身”;從考古發掘的資料證明,伏羲、女媧亦為“蛇身人首”,是龍的形象。在清代乾隆時,山東嘉祥縣武宅山發掘出東漢晚期武梁祠石室畫像,其中有“蛇身人首”兩尾相交的伏羲、女媧像(《武梁祠畫象·卷一》)。早在西漢時期,魯恭王所建靈光殿里,也刻有“伏羲鱗身,女媧蛇軀”的壁畫。鱗身也好,蛇軀也罷,都是說的是“龍形”。本世紀,又有很多新的考古發現,諸如:

在河南新鄭縣出土的*腹花紋(見《新鄭彝器》);

滇東北昭通出土的東漢石棺(孫太初《云南古代畫象石刻》,云南《學術研究》1963年5期);

四川郫縣出土的東漢殘碑浮雕(謝雁翔《四川郫縣犀浦公社出土的東漢殘碑》《文物》1974年第4期);

重慶沙坪壩出土的東漢石棺(常任俠《重慶沙坪壩畫象石棺研究》《時事新報》渝版《學燈》第41期);

陜西咸陽出土的北周石棺石刻(《陜北東漢畫象石刻選集》);

新疆吐魯番出土的隋代絹畫(黃文弼《吐魯番考古記》《考古特號》第3號,中國科學院1952年印)。

這些石刻畫象均類似西漢魯靈光殿壁畫上的伏羲、女媧像,變證明了伏羲、女媧是“龍”,是“龍形”。從人類發展史考察,人的形體從離開動物界發展成為萬物之靈長,人獸已有了嚴格的分野。人就是人,獸就是獸,人的形狀不應當是半人半獸的形狀。但從文獻記載、畫像石刻、絹畫,人類學故事傳說、伏羲和女媧卻為“蛇身”“龍形”。在中國的歷史上,從三皇五帝,到夏商周、到秦漢、到三國兩晉南北朝,到隋唐五代,到宋元明清,歷代的帝王無不接過太昊伏羲的龍圖騰主義而龍袍加身,自稱為“龍”,為“真龍天子”。

二、龍的出現

太昊伏羲故都宛丘(今河南淮陽)史稱“龍都”。伏羲定都淮陽后,國家井井有條。后來,黃河中出現了一個馬身龍鱗生著雙翅的怪物,人們都十分驚奇地報告給伏羲,伏羲看后認定是匹龍馬,說龍馬出現是“文明之兆”。因此,他就把部下的官員都以“龍”字命名。如命朱襄為飛龍氏,讓他造書刻字;命昊英為潛龍氏,讓他作甲歷、計年月,分晝夜,標明東、西、南、北、中五方;命大庭為居龍氏,讓他主管建造房屋、燒制陶器;命混沌為降龍氏,為民滅蟲除害,驅趕猛獸;命陰康為土龍氏,負責耕種田地,發展農業;命栗陸為水龍氏,掌管疏浚河道,繁殖草木。又命春官句芒為青龍氏,夏官為赤龍氏,秋官為白龍氏,冬官為黑龍氏,中官為黃龍氏。龍的圖騰就此誕生,龍成為中華民族的族徽。

在早期的文獻中,《列子·黃帝篇》說:“庖犧氏、女媧氏……蛇身人面,牛首虎鼻。”

曹植《女媧畫贊》說:“或云二皇,人首蛇形。”

《楚辭·天問》說:“登立為帝,誰首尚之?女媧有體,孰執匠乎?”

屈原被流放在外,看到王廟伏羲女媧異常人的壁畫像,感到奇物,發出“孰執匠乎”的感嘆。所以漢代王逸注中說:“傳言女媧人頭蛇身,一日七十化,其體如此,孰制而圖之乎?”

這些簡單的記載,佐證了在戰國之前,伏羲、女媧人頭蛇身的龍的傳說已經風傳,漢承先秦之說,除王逸所說的“女媧人頭蛇身”之外,還有王文考(延壽)在其《魯靈光殿》中記:“伏羲鱗身,女媧蛇軀。”靈光殿是魯恭王余的建筑物,賦中所描寫的是類似武梁祠刻石壁畫。

從恭王余到王文考三百年間,殿字幾經修茸,但那伏羲女媧畫像不曾變動,可見其神而淵古。

晉人王嘉《拾遺記·卷一》中記:“春皇春,庖犧王別號……長頭修目,龜齒龍唇,眉有白毫,發垂委地。”卷二中又說禹開鑿龍門,迷失路徑而見一神,“蛇神待側。禹曰:’華胥生圣子,是汝耶?’答曰:’華胥是九河神女,以生余也。”蛇身這神即羲皇。

皇甫謐在《帝王世紀》中說:“庖犧氏,風姓也……蛇身人首……女媧氏代立,亦風姓也。……亦蛇身人首。”

三、周口與龍

龍都

六千多年前,東方夷族著名首領太昊伏羲定都宛丘(今淮陽),教民結網捕魚、狩獵、飼養牲畜、烤煮食物,開創了中國原始畜牧業,結束了茹毛飲血的狀態。又正姓氏,制嫁娶,以龍紀官,把龍作為華夏民族的圖騰,自此,宛丘稱龍都,中華民族始稱龍的傳人。伏羲死后,葬于淮陽。其妹女媧代理首領。繼伏羲兄妹之后,炎帝神農氏稱王,定都于此,故曰陳(淮陽自此稱陳)。當時野獸漸少,人口漸多,常常食不果腹。神農就領導先民嘗百草,種五谷,開創了中國的原始農業,華夏民族的生活由游牧過渡到定居。夏代,陳屬豫州。周封舜后裔媯滿于此,稱陳國。西漢,高祖十一年,劉邦封兒子劉龍為淮陽王,陳稱淮陽國。三國魏太和六年,著名詩人曹植被其侄曹睿封為陳王。以后的各個朝代淮陽都是郡、州、府建制,一直是豫東地區的政治、經濟、文化中心。后周口建專設市,淮陽一直是周口的屬縣,周口從此為"龍都"。

龍湖

《詩經》《東門之池》中的“池”,指的是陳城東關湖,《澤陂》中的“陂”泛指陳城龍湖東關湖。那時候,湖內有蒲有荷,遍生嫩蒲荷花,已是人們觀光賞心之地,是年輕男女情侶們相聚傾心之所。《詩經》是一部春秋民歌總集,從記載看,說明了龍湖東關湖歷史之悠久,在西周時代就有東關湖了。

1986年,龍湖東關湖灘上出土了大量的春秋時期的陶片、陶器、木炭;1994年,龍湖東關湖出土了完整的青銅器*和銅方壺等,*是帝王貴族洗手或飲酒用的器皿。據有關專家斷定,其時代當為西周時期。

由此以上可以斷定,龍湖東關湖在西周后期或春秋時代已有了,距今有兩、三千年的歷史。

1992年,為了確定陳胡公鐵墓遺址,對南壇湖進行了考古發掘,出土了大量的春秋陶片。這說明南壇湖的時代已當在春秋或春秋以后。

宋以前的東關湖、柳湖、東關湖面積并不太大。三湖連成一體而成龍湖,主要原因是黃河泛濫。

從考古發掘看,龍湖的形成是隨歷史發展而漸次擴大,逐漸發展相連,并非一朝一夕形成的。從出土文物的年代看,有西周、春秋、漢、隋、唐、宋。這也就是說,在什么地方出土何代的文物,說明這塊城湖這代或這代以后所形成。出土文物時代最晚者為宋代,因此說,整個龍湖的形成時代,當為宋代。

盡管龍湖的形成原因主要是黃河泛濫,但人為的因素也是不可忽視的原因,從唐宋以來,陳城曾大修了20多次。每次大修,均要大量從龍湖內取土,這也是龍湖的成因之一。

龍湖形成的人為因素也是不可忽視的,這是陳人筑城所致。據文獻記載,自唐代以來,陳城先后大修過20多次。多次修建,均大取土,這也是龍湖的成因之一。

禍兮福兮,福兮禍兮!福以禍所倚,禍以福所伏。黃河的泛濫,迫得陳人修堤筑壩,形成了高聳長龍的外堤和內堤,至成遼闊的龍湖。陳人因禍得福,歷史給陳人留下了萬畝城湖。

據1981年測量,淮陽龍湖東西闊4.4公里,南北長2.5公里,堤圍長14公里,面積達11平方公里,計16483畝,除陳城名勝及村莊占地外,湖面水域為5.3平方公里,計10840畝。杭州西湖面積是6872畝,龍湖大于西湖3968畝。龍湖水域最深達2.1米,最淺達0.3米。加之湖面到湖外地面2.2米高,形成了與湖外地面、城內地面平均落差為4米的龍湖。

遼闊無垠的水色天光,形成別具一格的天然布局。

龍珠

從前,在陳州東關龍湖畔,住著一位姓王的人家。爹娘雙雙謝世,只剩下一個十二歲的王小。

王小有兩位叔伯,都要求王小到自家去。但王小很有志氣,要一個人生活。王小很勤勞,每天把捕來的魚換銀子,慢慢的蓋成了五間大瓦房。可是他的兩位叔伯都很貪心,想要他的五間大瓦房。于是,就騙王小說,他的爹娘活著的時候,借了他們每人一百兩銀子。雖然王小知道這是騙局,但還是含淚交出了五間大瓦房,搬到龍湖對岸,蓋了一間草庵藏身。

從此以后,王小依然天天捕魚。有一天,他捕了一條大娃娃魚。看到娃娃魚在哭泣,心底善良的王小放了它。但就在這天夜里,狠心的王小叔伯怕有后患,二人串通一起,要放火燒死王小。王小睡得正酣,大娃娃魚喚醒了王小,并告訴王小自己是東海龍王的八太子,不幸遇難被王小搭救。王小哭著逃出草庵,才免一死。傷心的王小躺在龍湖畔睡著了,八太子讓王小挖掉自己的眼睛,來報答王小的救命之恩,也讓王小以后的生活得到保障。在八太子的再三催促下,王小一咬牙,挖掉了八太子的左眼珠。原來,這是一個金光日夜不息的龍珠。

善良的王小把龍珠放在身上,還是每天捕魚過生活。不久以后,王小的瓦房又蓋起來了,跟先前的五間大瓦房一模一樣,只不過兩所瓦房隔湖遙遙相望。

狠心的叔伯花言巧語騙取王小的信任,從王小那里得知了龍珠的消息。然后灌醉王小,把龍珠偷走。失去了龍珠的王小傷心欲絕,每天在龍湖邊痛哭。王小養的貓狗,利用巧技,把龍珠找回,回家的路上,貪吃的貓把龍珠掉到龍湖里。但又怕王小怪罪,便說謊是忠實的狗把龍珠掉到湖里的。王小信以為真,再也不讓狗進屋,只給他剩飯吃,所以,從此以后,狗只要一看到貓就“嗚嗚”直叫。

王小在龍湖里打撈龍珠,但沒有找到,常有人也在龍湖里泅水尋找龍珠,熙熙攘攘,絡繹不絕,好不熱鬧。龍珠好似跟人開玩笑,再也沒有露過面。龍珠,成為人們一種美好的向往。

責任編輯:M005文章來源:伏羲文化(2006-04-28)

下一條:伏羲文化及其精神實質上一條:伏羲文化中原覓蹤

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區