精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點(diǎn)排行

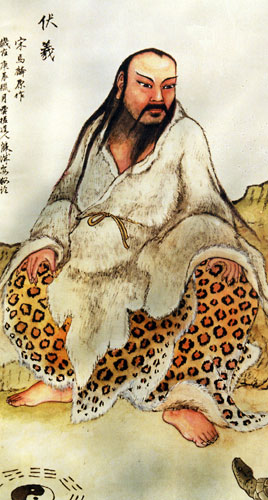

伏羲——中華民族的文明先驅(qū)

2013/9/30 11:51:47 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

伏羲,又作慮犧、宓羲、包犧、庖犧、炮犧、皇犧、羲皇等,是中華民族的人文始祖。伏羲誕生于距今8000年左右的古成紀(jì),即今甘肅省天水市轄的秦安縣大地灣一帶。他以發(fā)明影響東方人思維的八卦為標(biāo)志,將歷史帶入新的文明時(shí)代,并且經(jīng)歷了由信史(存在)——神話(追溯)——信史(科學(xué))三個(gè)循環(huán)演進(jìn)的歷史階段。

一、肇啟文明的標(biāo)志

伏羲是文明時(shí)代的肇啟者,來自于生產(chǎn)生活的第一線,其標(biāo)志就是發(fā)明八卦。據(jù)《易·系辭》記載:“古者包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠(yuǎn)取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。作結(jié)繩而為罔罟,以田以漁,蓋取諸《離》。”這短短72字,是有關(guān)伏羲生平活動(dòng)的最早記載和描述,與馬王堆漢墓出土的《帛書〈系辭〉》中記載完全一樣。據(jù)司馬遷《史記·孔子世家》“孔子晚而好《易》,序《彖》、《系》、《象》、《說卦》、《文言》“的記載,知上述72字乃孔老夫子所為,并且在出土的《帛書〈二三子問〉》中同樣得到了證實(shí)。

說到伏羲,必然會(huì)提及八卦。八卦作為一促思想,作為哲學(xué),不僅僅影響著中國人的思維方式,同時(shí)也影響著整個(gè)東方。例如,今天韓國的國旗上就飾有八卦的圖形。根據(jù)研究表明,畫八卦,乃是用符號來代替結(jié)繩記事。所謂的觀天、察地、取身、取物,實(shí)際上就是生產(chǎn)、生活的實(shí)踐。依據(jù)有關(guān)專家的觀點(diǎn),伏羲畫八卦,最初是用記號或符號來代替結(jié)繩詞,趙逵夫先生依據(jù)許慎《說文解字序》“于是始作八卦,八卦以重憲象“的記載,提出“卦者,掛也》‘八卦’開始之義乃指垂掛著的八條繩索,用以記數(shù)、記事”。(《八進(jìn)位制孑遺與八卦的起源及演變》)也有學(xué)者認(rèn)為八卦起于占卜。現(xiàn)在看來,八卦首先是一種符號,既記數(shù)又記事。即便是占卜,其首先還是“數(shù)”,至少是單雙數(shù)的組合。如果文明程度達(dá)不到一定水平,數(shù)的組合是很難排列出來的。至于以“數(shù)”來喻事,則必須有一定的歷史積累,或者說經(jīng)驗(yàn)積累,才能表示所“卜”“數(shù)”的含義,況且八卦起始未必就是占卜。從現(xiàn)存的周初完整的八畫卦圖形看,是與今天畫卦之圖形完全一致的。可知當(dāng)時(shí)的畫卦首先是記數(shù),數(shù)發(fā)展到記事,由記事擴(kuò)大而演化,并不斷地被賦予新的內(nèi)涵。如乾()是最大的數(shù),代表無限的天,而坤()是最小的數(shù),代表有限的地等,再加上風(fēng)、雷、火、水、山、澤等構(gòu)成了古人所能認(rèn)識的具體的世界萬物。對此,趙國華先生在《生殖崇拜文化論》一書中提出伏羲八卦作為母卦,源于對“數(shù)”的認(rèn)識,來自西安半坡文化對魚的數(shù)量的認(rèn)識及內(nèi)含生殖意義。趙先生的說法很有意思。我所要指出的是,西安半坡從時(shí)間上講要晚于秦安大地灣。大地灣一期文化距今8200年,是中國文明的發(fā)源地之一。而以魚紋為主體的大地灣二期文化距今7300年左右,比半坡要早1000多年。同時(shí)在大地灣社區(qū)內(nèi)的天水師趙村二期遺存中同樣出土了以魚紋為主的彩陶器,主要有圜底缽、蒜頭細(xì)頸壺、葫蘆口尖底瓶、侈口尖底瓶、卷沿盆等,表現(xiàn)為各種數(shù)量不同的魚形及變形魚等,其年代之久,內(nèi)容之豐富,都要?jiǎng)龠^半坡。文獻(xiàn)記載志考古資料的相互印證,得出天水作出伏羲故里,正是八卦的發(fā)源地。可以佐證的是距今5700年左右的大地灣F901大房址。該房子平地而起坐北朝南,建筑面積為420平方米,分主室、側(cè)室和后室,并有門前附屬建筑。其結(jié)構(gòu)以中軸線分為東西兩個(gè)8米,構(gòu)成長16米,南北寬8米;前壁柱8根,后壁柱8根;其規(guī)模之宏大,被學(xué)術(shù)界譽(yù)為中國的原始宮殿。F901這座以“八”以基數(shù)的對偶結(jié)構(gòu)的原始宮殿,決不是偶然現(xiàn)象,應(yīng)是運(yùn)用了伏羲八卦的思想。

作為《易》的重要組成部分,八卦在中國傳統(tǒng)文化中占有極為重要的地位。它既影響了儒家,又影響了道家,所以《易》又有中華文化之源的說法。古代的中國以有八卦而顯得神秘莫測。八卦的產(chǎn)生,是伏羲人化、文化、人文化的結(jié)果。《賁》卦《彖》曰:“剛?cè)嵯噱e(cuò),天文也。文明以止,人文也。觀乎天文,以察時(shí)變。觀乎人文,以化成天下。”文化者發(fā)源于此。

伏羲創(chuàng)八卦以化成天下,來之不易。當(dāng)時(shí)的情況是:“未有三綱六紀(jì),民人但知其母,不知其父。能覆前而不能覆后,臥則呿呿,起則吁吁,饑即求食,飽即棄之,茹毛飲血,而衣皮葦。于是伏羲仰觀象于天,俯察法于地,因夫婦,正五行,始定人道,畫八以治天下,治下伏而化之,幫謂之伏羲也。”(《白虎通義》)從茹毛飲血不知其父到始定人道,是一個(gè)漫長的發(fā)展過程,非一朝一夕可以實(shí)現(xiàn)。但最后的完成,卻是歷史的突變。伏羲正是促成突變的代表,或者說是最終完成的首領(lǐng),因而才化成天下。這個(gè)化成是文化而成,而不是武力所成。因此《戰(zhàn)國策·趙策》稱“伏羲、神農(nóng)教而不誅”,正是人文化的表現(xiàn)。而司馬遷說“余聞之先人曰:‘伏羲至純厚,作《易》八卦’”(《史記·自序》),可謂點(diǎn)睛之筆。

八卦是文明的重要標(biāo)志,也是人類文化史上偉大的創(chuàng)舉,它來自于長期生產(chǎn)生活的實(shí)踐,完成于肇始文明的伏羲。

二、勇于進(jìn)取的先驅(qū)

歷史告訴我們,伏羲是中華民族自己創(chuàng)造的英雄偶像,在長期的歷史演進(jìn)中同時(shí)成為中華民族奮發(fā)向上的勇于進(jìn)取的形象代表。在中華民族流傳的人文始祖中,燧人發(fā)明火,有巢發(fā)明居,神農(nóng)發(fā)明農(nóng)、藥,惟有伏羲,他幾乎集中上古時(shí)期所有的發(fā)明。歸納起來,伏羲的發(fā)明至少有十二項(xiàng)之多。

第一,造罔罟,發(fā)展?jié)O、牧業(yè)。罔者網(wǎng)也,有記載說伏羲看見蜘蛛結(jié)網(wǎng)捕食而發(fā)明。以罔捕魚,發(fā)展?jié)O業(yè);以罔捕獸,加以飼養(yǎng)馴化,發(fā)展畜牧業(yè),所以《尸子》稱:“伏羲之世,天下多獸,故教民以獵”,作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)充。這在秦安大地灣及天水師趙村遺址中已經(jīng)證明。

第二,開田地,發(fā)展農(nóng)業(yè)。《系辭》稱伏羲“以田以漁”。在距今8200年前的大地灣一期文化中發(fā)現(xiàn)人工種植的“黍”和十字花科的“油菜籽”,早于半坡1000年,是中國目前最早的旱作糧食品種和油料作物,被譽(yù)為中國農(nóng)業(yè)文明的發(fā)源地之一。

第三,發(fā)明生活工具。《新論》稱:“伏羲之制杵舂,萬民以濟(jì)。”發(fā)明杵或研磨器以加工食物,是人類生產(chǎn)過程中的一大進(jìn)步,在距今5000年以前的在地灣及社區(qū)內(nèi)杵與臼都有發(fā)現(xiàn)。

第四,鉆木取火。《河圖·挺輔佐》稱:“伏羲禪于伯牛,鉆木取火。”火的發(fā)明的人類發(fā)展史上的偉大發(fā)現(xiàn),起著里程碑的作用,它對于人類自身的健康發(fā)展及文明進(jìn)步有著劃時(shí)代的意義。

第五,嘗百草,制九針。《帝王世紀(jì)》稱:“伏羲畫卦,所以六氣、六腑、五藏、五行、陰陽、四時(shí)、水火升降,得以有象;百病之理,得以有類,乃嘗百藥而制九針,以拯天枉焉。”一般稱神農(nóng)嘗百草,一日七十而鞭,所講伏羲嘗百草,可謂圣人之大不嫌其多。

第六,制甲歷節(jié)氣。《禮稽命征》稱:“伏羲建寅。”《周髀算經(jīng)》稱“伏羲作歷度”。又《河圖開始圖》稱伏羲“定天地之位,分陰陽之?dāng)?shù),推列三光,建分八節(jié),以文應(yīng)瑞,凡二十四……”。是以觀象而助耕殖稼穡,當(dāng)為發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重大突破。

第七,制嫁娶,以儷皮為禮。結(jié)束群婚,進(jìn)入一夫一妻制的時(shí)代,這是人類自身發(fā)展的一次重大變革。《古史考》說“制嫁娶,以儷皮為禮”,就是用鹿皮一分為二,各執(zhí)一片為婚娶之憑證。

第八,創(chuàng)造八卦。伏羲造八卦,世人盡知。八卦的發(fā)明,是人類思想的一次飛躍,這種對立統(tǒng)一的思維方式一直影響到今天華人世界及東方世界,并逐步涉及整個(gè)世界。

第九,創(chuàng)造書契。《三皇本紀(jì)》稱伏羲“造書契以代結(jié)繩之政”。伏羲造書契,當(dāng)是簡單的符號,在距今8000年前大地灣一期文化中就有簡單的彩繪符號,為↑、+等。

第十,立九部,設(shè)六佐。《孝經(jīng)援神契》稱:“伏羲畫地之制,凡天下約五千三百七十,居地五十六萬四千五十六里……“其地域之廣,當(dāng)是部落聯(lián)盟的一種反映。前邊所說大地灣F901原始宮殿,正是這種部落聯(lián)盟聚會(huì)的重要場所。

第十一,制禮以教化天下。《系辭》稱伏羲“以通神明之德,以類萬物之情”,說的正是制禮的過程。《禮記》稱:“昔者先王未有宮室,冬則居營窟,夏則居橧巢。未有火化,食草木之鳥獸之肉,飲其血茹其毛。未有麻絲,衣其羽皮。后圣有作,然后修火之利……以炮,以燔,以烹,以灸,以為醴酪。治絲麻,以為布帛。以養(yǎng)生送死,以事鬼神上帝……,以降上神與其先祖,以正君臣,以篤父子,以睦兄弟,以齊上下,夫婦有所……。”禮起源于新石器時(shí)代,最初表現(xiàn)在人類的祭祀行為,后來演變?yōu)橐环N組織程序的行為規(guī)范:“將其群體組織起來,團(tuán)結(jié)起來,按著一定的社會(huì)秩序和道德規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)和生活,以維系整個(gè)社會(huì)的生存和活動(dòng)。”(李澤厚《中國古代思想史論》)所以司馬遷在《禮書序》中說:“緣人情而制禮,依人性而作儀,其所由未尚矣。”《周易乾鑿度》稱伏羲“理人類而明王道”,就是司馬遷所講的禮“通王道”而“經(jīng)紀(jì)人倫”。(《史記·自序》)這是文明的表現(xiàn),也是人類理發(fā)思維的表現(xiàn)。

第十二,以制琴瑟作樂。《禮記》稱伏羲“作琴瑟以為樂”;《孝經(jīng)鉤命決》稱“伏羲樂名《立基》,一云《扶來》,一曰《立本》”。又《拾遺記》稱“灼土為塤”,塤是中國最古老的陶質(zhì)樂器之一,已在大地灣遺址中得到證實(shí),而且這一現(xiàn)象至今在民間流傳,俗稱“哇鳴”。另外,在距今5900年前后的大地灣三期文化中出土了中國最早的陶鼓,與塤共為中國樂器之最。樂與禮配伍,是為禮樂制度的主要構(gòu)成,與我們這個(gè)文明社會(huì)同步而行。樂由最初的渲泄,到“聲音之道,與政通矣”(《樂記》),是人類進(jìn)步的表現(xiàn)。伏羲制禮作樂,正是他開創(chuàng)文明時(shí)代的杰出貢獻(xiàn)。

上述十二項(xiàng)重大發(fā)明有著重大而深遠(yuǎn)的意義,而后人將如此眾多的偉大發(fā)明都集中在伏羲一個(gè)人身上,其本身就說明伏羲是作中華民族偉大的創(chuàng)造力文化的杰出代表和社會(huì)認(rèn)可的非人格或者說有著超人能力的共同始祖。創(chuàng)造,是人類特有的進(jìn)化表現(xiàn),在遠(yuǎn)古時(shí)期可視為身自然索取的一種手段,伏羲之所以被尊為中華民族的始祖,其原因之一就是他偉大的發(fā)明。伏羲的創(chuàng)造發(fā)明改變了中華先民們的生活,加速著中華民族前進(jìn)的步伐。這是一個(gè)英雄時(shí)代,在這個(gè)時(shí)代里,由實(shí)踐而產(chǎn)生的奮發(fā)向上、勇于進(jìn)取的創(chuàng)造精神,構(gòu)成了中華民族發(fā)展的脊梁,成為子孫萬代生生不息的精神力量。

三、團(tuán)結(jié)華裔的偉大旗幟

在進(jìn)入公元21世紀(jì)的今天,伏羲作為中華民族的人文始祖,已經(jīng)成為團(tuán)結(jié)全球華裔的偉大旗幟,這是民族的需要,也是時(shí)代的需要。因?yàn)檫@面大旗蘊(yùn)藏著極為豐富的內(nèi)涵,包括:中華民族統(tǒng)一意志的象征;代表著最具內(nèi)聚力和向心力的中華民族精神以及不畏艱難勇于進(jìn)取的奮斗精神等。

一個(gè)民族沒有統(tǒng)一的意志,便不成其為民族,也就不會(huì)立于世界民族之林。翻開中國的歷史,統(tǒng)一意志始終貫穿在上下幾千年。例如夏王朝,開國是大禹,大禹在未得他人禪位之前由于治水有功,因此“皋陶于是敬禹之得,令民皆則禹。不如言,刑從之”(《史記·夏本紀(jì)》),就是用專政手段使民服從大禹。商朝,商王是天子,也就是統(tǒng)一意志的代表,所以屬國西周在祭祀的時(shí)候必須祭商人的祖先,這在陜西周原出土的甲骨文中有明確的記載。再如清朝,漢人必須服從滿人的意志,歷史有名的“留頭不留髮,留髮不留頭”慘劇,雖然是封建帝王強(qiáng)權(quán)政治的產(chǎn)物,但也不可否認(rèn)地表現(xiàn)出統(tǒng)一意志的一面。中華民族之所以有著八千多年連續(xù)不斷的文化,很重要的一條就是統(tǒng)一意志。尤其是秦王朝的建立,使華夏民族的統(tǒng)一意志最終得到完成,并且一直延續(xù)到今天。在完成統(tǒng)一意志的過程中,伏羲以他對華夏民族的杰出貢獻(xiàn)而被推列為代表和象征,又以其特有的歷史性、民族性、穩(wěn)定性、連續(xù)性和持久性成為中華民族統(tǒng)一意志的代表。這既是華夏民族的感情產(chǎn)物,也是華夏民族共同心理的需要。

“如愛爾維修所說的,每個(gè)時(shí)代都需要有自己的偉大人物,如果沒有這樣的人物,它就要?jiǎng)?chuàng)造出這樣的人物來。”(馬克思《1848年到1850年的法蘭西階級斗爭》)伏羲是中國英雄時(shí)代的杰出代表,是華夏民族自己公認(rèn)的始祖,所以伏羲本身便具有了密不可分的內(nèi)聚力,自然也就喪失了以其為核心的向心力,衰落將不期而至。伏羲被公認(rèn)為中華民族的始祖,經(jīng)歷了數(shù)千年的發(fā)展、演變,能顯赫于今天,恰好說明他的存在正是社會(huì)的需要和民族精神的需要。

可以說,無論是過去、今天,還是高科技發(fā)達(dá)的明天,伏羲作為華夏民族所共有的人文始祖、民族之根,必將成為全民族的精神象征,走向新的未來。

責(zé)任編輯:M005文章來源:泰安在線(2006-04-28)

下一條:沒有了上一條:伏羲:作先天八卦通神明之德

相關(guān)信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

河南農(nóng)家樂網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

吳氏網(wǎng)

秦氏網(wǎng)

中華舒氏網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

福客民俗網(wǎng)

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

秦腔戲曲網(wǎng)

中國晉劇藝術(shù)網(wǎng)

揚(yáng)州揚(yáng)劇網(wǎng)

梨園網(wǎng)