精彩推薦

熱點關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

陳楚文化及其在中華傳統(tǒng)文化中的地位

2013/9/30 14:43:04 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

王劍(河南省周口師范學(xué)院,周口466001)

【摘 要】陳楚文化是從遠古傳說時期到春秋戰(zhàn)國時代在陳楚地區(qū)(以今河南周口為中心)形成、發(fā)展并在后世得到繼承和發(fā)展的一種地域文化,具有自己獨特的風韻和價值。陳地在上古時代正處在華夏、東夷、楚蠻三大部族文化交流的中心地帶,在文化史上的地位十分重要,對中華主體文化的形成和發(fā)展做出了巨大貢獻,是中華文化的主要發(fā)祥地之一。

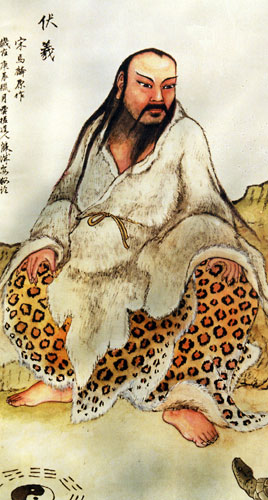

【關(guān)鍵詞】陳楚文化;中華文化;太昊伏羲

【中圖分類號】K280 【文獻標識碼】A 【文章編號】

本文所談及的陳楚地區(qū),即今河南省周口市所轄區(qū)域與安徽省西北一部。這里位于中原腹地,是中華文明的重要發(fā)祥地之一。陳楚地區(qū)的行政、文化中心過去一直在淮陽。淮陽古稱“宛丘”,上古為太昊伏羲之墟,神農(nóng)所都之地,夏為豫州之域,商為虞遂封地;西周分封,武王封舜后媯滿于此,建立陳國;春秋末年,楚滅陳,陳為楚北方重鎮(zhèn);戰(zhàn)國后期,楚徙都于此,陳城為“郢陳”,史稱“陳楚”。所謂“陳楚文化”,概指產(chǎn)生發(fā)展于陳楚地區(qū)的一種地域性文化,是有史以來生活在陳楚地區(qū)的人們所共同創(chuàng)造的一切文化的總稱。

中華文化是多種地域文化交流、融匯的產(chǎn)物,陳地正處在多種地域文化交流的中心地帶,在文化史上的地位十分重要,對中華主體文化的形成和發(fā)展做出了巨大貢獻。

一、 陳楚文化的形成

一種地域文化的形成,要受三方面因素的影響,即歷史發(fā)展、地理位置以及上述二者相結(jié)合而形成的歷史區(qū)位關(guān)系。陳地地處中原,這里自然環(huán)境優(yōu)越,又是上古時期各種政治勢力相互交接、爭奪的地區(qū),歷次朝代更迭、文化演進都對陳地產(chǎn)生巨大的影響。特殊的地域位置,為陳楚文化的形成提供了條件。

從地理環(huán)境上看,陳地屬黃淮平原的一部分,大致以沙潁河為界,以北為黃河沖積平緩平原區(qū),以南為淮河及其支流沖積湖沖積低緩平原區(qū),土地平曠,河流眾多,土質(zhì)疏松肥沃;屬暖溫帶半濕潤季風型氣候,降水量適宜,有利于農(nóng)作物生長。陳地兼有南北地理條件之長,具有發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的得天獨厚的自然環(huán)境。

陳地地處豫東要沖,疆域廣袤,無山水阻隔,交通便利。《史記·貨殖列傳》載:“陳在楚、夏之交,通漁鹽之貨,其民多賈。”清初歷史地理學(xué)家顧祖禹在《讀史方輿紀要》中說:陳地“控蔡、潁之郊,綰汴、宋之道。淮泗有事,順流東指,此其經(jīng)營之所也” ,“又其地原濕沃衍,水流津通”。這種特殊的地理環(huán)境條件,使之融匯南北,包容四方,熔鑄成獨具特色的地域文化風格。

從歷史發(fā)展階段來看,陳楚文化包括先陳文化、媯陳文化、陳楚文化三個延續(xù)的階段。

(一)先陳文化

先陳文化指在周代陳立國之前,在陳地由東夷部族創(chuàng)立的文化。

陳地的土著文化是東夷文化。《左傳·昭公十七年》載:“陳,太昊之墟。”大量的地下考古發(fā)現(xiàn)和地上文物遺存與古代文獻記載相印證,證明陳地在公*****前40世紀到前30世紀確為以太昊氏為首的東夷族世居之地。

近代以來,眾多的考古發(fā)現(xiàn)以及考古學(xué)文化區(qū)系類型的研究成果已經(jīng)昭示:中華文明起源有多個中心。許多學(xué)者將分散在中華大地上的遠古部族區(qū)分為若干大系統(tǒng)或大集團。影響較大是徐旭生提出的西方的華夏、東方的東夷、南方的苗蠻“三集團”說[1]。現(xiàn)代考古表明,黃河流域新石器時代遺址文化遺存和人類骨骸中,不同地區(qū)確實存在文化區(qū)別和人類體質(zhì)差異。以今河南省為界,黃河中上游以仰韶文化為代表,大概與華夏集團的族群有密切關(guān)系。黃河中下游,河南東部至魯皖蘇,新石器時代文化呈現(xiàn)大汶口文化和龍山文化的演進序列,當與東夷集團有關(guān)[2]。《說文解字》釋解“夷”字為“從大從弓”,即言夷人身材高大,擅長弓箭。考古發(fā)現(xiàn)新石器時代東方居民有高顱,面較高,較闊,身材也較高,并且伴有頭部人工變形及拔牙的風俗。據(jù)《左傳·昭公十七年》,郯子追敘其祖先的來歷,指出在東方的平原上原有一大批自認太昊、少昊后裔的部族。他們以鳥為圖騰,這批部族即是東夷。

大汶口文化和龍山文化在陳地有較廣泛的分布。陳地屬于大汶口文化早期的遺址有商水馬村、太康方城、周口市煙草倉庫等9處;屬于大汶口文化中期的遺址有西華小白莊、淮陽王禪冢、周口市煙草倉庫等12處;屬于大汶口晚期的遺址有鄲城段寨、商水章華臺、周口水灌臺、項城高寺等18處[3]。

諸多論家認證龍山文化為大汶口文化的延續(xù),龍山文化在陳地有最典型的遺存。陳古稱“宛丘”,《竹書紀年》載:“太昊伏羲氏*****年即位都宛丘。”《淮陽縣志》載:“宛丘在縣東南。”取名“宛丘”,說明這里是一塊高地。宛丘在今淮陽縣城東南4公里處的大連鄉(xiāng)大朱村南,今稱“平糧臺”。1980年河南省文物研究所對平糧臺遺址發(fā)掘證實,這里是一處屬龍山文化時期的古城遺址。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)了四周的夯土城墻、門衛(wèi)房、陶質(zhì)排水管道、高臺建筑及灰坑、墓葬等,出土了大批文物。這座古城距今已有4500年歷史,是我國發(fā)掘出的最古老的城堡之一。根據(jù)史書記載和考古發(fā)掘相印證,平糧臺古城遺址即是被稱為“太昊之墟”的古宛丘都城[4]。

史載太昊薨葬于陳,太昊墓陵今存淮陽縣城北,春秋前有墓,漢以前有祠,宋明以后各帝王均遣官祭奠。經(jīng)歷代修建,陵園占地875余畝,建筑雄偉,殿宇巍峨,是我國帝王級陵廟中大規(guī)模的宮殿式建筑之一。太昊伏羲被稱為“三皇之首”、“百王之先”,是年代及影響早于黃帝、炎帝的民族始祖,所以淮陽太昊陵被稱為“歷代帝王寢陵之首”。

東夷部族創(chuàng)造了燦爛的文化,其勢力范圍從陳地漸次東移,分布于豫東、山東、蘇北、皖北和遼東半島,對中華早期文化和民族血脈的形成產(chǎn)生較大的影響。東夷是在中原可堪與華夏抗衡的部族,它與華夏的交往十分頻繁。從中華民族的形成來看,可以說一部中華民族的早期歷史就是華夷對舉的發(fā)展史。傅斯年說:“這兩個體系,因?qū)χ哦鸂幎罚驙幎范鸹旌希蚧旌隙幕M展。夷與商屬于東系,夏與周屬于西系。”[5]其后裔建立了中國古史最具奪目光彩的殷商文化。

(二)媯陳文化

繼太昊氏為代表的東夷部族之后,在陳地居留的是五帝之一的虞舜后裔媯陳一系。

夏代,陳地屬豫州之地。商代始封虞舜的后代虞遂于陳。《世本》宋忠注:“虞思之后,箕伯直柄中衰,殷湯封遂于陳,以為舜后是也。”周朝建立后,因虞舜的另一后裔遏父(或作閼父)助武王伐殷有功,武王封遏父之子胡公媯滿于陳地,以奉舜帝之祀。《左傳·襄公二十五年》載:“昔虞閼父為周陶正,以服事我先王。我先王賴其利器用,與其神明之后,庸以*****女大姬配胡公,而封諸陳,以備三恪。”陳胡公媯滿是陳國開國君主,陳國是西周首封十大諸侯國之一。

周代對古代帝王后裔的分封其實是一種文化分封。《史記·周本紀》載:“武王追思先圣王,乃褒封神農(nóng)之后于焦,黃帝之后于祝,帝堯之后于薊,帝舜之后于陳,大禹之后于杞。”這種對“先圣王”后裔的分封,與宗周姬姓親戚和功臣的分封有實質(zhì)的不同。這些先圣后裔,可以在各自的封地上按照自己祖先以來的部族文化體系來進行祭祀及文化活動,保持其先人的文化體系“以奉先祀”。舜帝一系,從祖源上看,亦為東夷后裔。《孟子》說:“舜生于諸馮,遷于負夏,卒于鳴條,東夷之人也。”媯滿接受周的分封,且娶周武王長女為妻,這樣,隨著媯滿一支的入主,夷文化與周文化在陳地相互影響、交匯。

自媯滿封陳到公*****前479年陳亡于楚,陳國共傳20世,26代君主,歷時588年。遠古時期陳地農(nóng)業(yè)的領(lǐng)先開發(fā),為周代陳國經(jīng)濟的發(fā)展和繁榮奠定了堅實的基礎(chǔ)。西周時期社會安定,作為周代十大諸侯國之一的陳國,其經(jīng)濟在原有領(lǐng)先的基礎(chǔ)上得到進一步的發(fā)展。從陳地出土文物和史志記載來看,陳國農(nóng)業(yè)和以麻紡、漆器業(yè)、青銅鑄造業(yè)為代表的手工業(yè)均發(fā)展到較高水平。由于地處交通要沖,春秋時期陳國的商業(yè)也較為繁榮。

《詩經(jīng)·國風》有《陳風》十首,保留了周代陳國的社會生活和禮俗風情。《漢書·地理志》:“周武王封舜后媯滿于陳,是為胡公,妻以*****女大姬,婦人尊貴好祭祀用巫,故其俗好巫鬼者也。”鄭玄《詩譜》稱:“大姬無子,好巫覡,禱祈鬼神歌舞之樂,民俗化而為之。”故有“陳風好巫”之說。《陳風》藝術(shù)風格獨樹一幟,兼具有南北文學(xué)之長,不僅開現(xiàn)實主義文學(xué)風格之先河,而且意境優(yōu)美,抒情氣息濃厚,具有濃郁的浪漫主義情調(diào),為后世楚辭的產(chǎn)生奠定了基礎(chǔ)。

(三)陳楚文化

春秋末年,南方楚國急劇北擴,楚兩度滅陳,公*****前479年,陳國歸楚所轄。由于陳地特殊的地理位置,陳國成為楚北方重鎮(zhèn)。進入戰(zhàn)國以后,楚國勢力牢牢控制陳地,陳地逐漸楚化。公*****前278年,楚頃襄王遷都于陳,陳為楚都38年之久,楚頃襄王葬于陳。1981年,河南省文物研究所發(fā)掘淮陽馬鞍冢,證實此冢為楚頃襄王墓。從楚滅陳國到楚亡于秦,楚轄陳、都陳200多年。

春秋戰(zhàn)國時期,是民族文化大融合的時期。楚國北擴,占據(jù)陳地后,楚文化北上中原,陳地處于楚文化與東夷文化和華夏文化交匯的前沿,楚國定都于陳,這里一度成了楚國政治文化中心,楚文化與陳地原有的東夷文化交流、融匯,從而形成了一種獨具特質(zhì)的新型文化——陳楚文化。

陳楚文化兼具南北之長,既有尚實際、重思辨的北方文化傳統(tǒng),又有重想象、尚浪漫的南方文化色彩。陳楚文化所孕育的最主要的思想成果是老子的《道德經(jīng)》。《史記》載:“老子者,楚苦縣厲鄉(xiāng)曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃。周守藏室之史也。”老子生地苦縣即今河南鹿邑,春秋時屬陳國,戰(zhàn)國屬楚。老子所生活的春秋末年,正是中華主體文化形成和發(fā)展的“軸心時代”,與博大而豐富的中華文化一樣,老子思想也是春秋及其更早時代多方文化相融合的結(jié)果。老子曾作周史官,其思想當然會有周代史官文化的影響。但是,作為一個生于陳地的哲學(xué)家、思想家,老子的思想形成自然得益于陳地多*****化、復(fù)合性的文化滋養(yǎng)。《老子》中所包含的豐富的文化意蘊也是由老子的原居地--陳楚地區(qū)的生活背景和文化背景決定的。老子思想中具有濃重的南方巫覡文化特色。陳楚地區(qū)豐富的巫覡之風和原始崇拜的民間背景,對老子哲學(xué)思想和他的“道”的觀念的產(chǎn)生,具有深刻的影響和必然的聯(lián)系。老子在哲學(xué)上使北方豐富的政治-軍事經(jīng)驗與南方所特有的那種浪漫、優(yōu)游、柔靜、華美的精神特質(zhì)結(jié)合起來,并得到思辨性的升華[6]。

二、陳楚文化的內(nèi)涵

從地域文化來講,陳楚文化與齊魯文化、燕趙文化、吳越文化、荊楚文化等相并列,是一種有別于這些文化的獨立的文化體系。其地域范圍在河南東部和安徽西北部,以今河南東部周口市轄區(qū)為主,古為陳國疆域。時限上從上古傳說時期到楚亡于秦。因而陳楚文化的內(nèi)涵可以歸納為:陳楚文化是從遠古傳說時期到春秋戰(zhàn)國時代在陳楚地區(qū)形成、發(fā)展并在后世得到繼承和發(fā)展的一種地域文化,具有自己獨特的風韻和價值。它既包括上古時期以太昊氏為代表東夷部族在這里所創(chuàng)造的東夷文化,也包括西周封陳,陳國時期東夷文化與周文化交融形成的媯陳文化,也包括戰(zhàn)國時期楚文化與這里的東夷文化和華夏文化相互交融而形成的多*****復(fù)合型的文化。

陳楚文化以東夷文化為基礎(chǔ),周初融入華夏文化的因子,春秋戰(zhàn)國時代楚文化則在這里占據(jù)主導(dǎo),因而陳楚文化比荊楚文化更具有多*****性和融匯性。東夷始祖是太昊,其圖騰為鳳;南方楚蠻文化的代表是伏羲和龍,而陳楚文化代表是太昊伏羲。太昊、伏羲的合稱正表明了陳楚文化民族和合、龍鳳呈祥的特質(zhì)(詳見下析)。陳楚文化在哲學(xué)上的代表是《老子》,在文學(xué)上的代表是《詩經(jīng)·陳風》,我們在淮陽楚墓和大量出土文物中可以找到它的蹤跡,在陳地民俗之中可以覓到它的流緒。

三、 陳楚文化對中華早期文化的貢獻

(一)陳地是古代多個部族和多方文化交流融匯的中心,為中華民族早期文化的形成做出了巨大貢獻

中華民族是多民族大混血、大融合的結(jié)晶。毛澤東在《論十大關(guān)系》中指出:“漢民族人口多,也是長時期內(nèi)許多民族混血形成的。”地處中原腹地的陳地,既是各早期民族文化的交匯點,又是它們的爭奪區(qū)。《左傳·昭公十七年》談及彗星對諸國的影響時說:“夏數(shù)得天,若火作,其四國當之,在宋、衛(wèi)、陳、鄭乎?宋,大辰之虛也;陳大皡之虛也;鄭,祝融之虛也。皆火房也。”這里所說的宋、衛(wèi)、陳、鄭所在的中原地區(qū),是古代中國的核心文化區(qū),是華夏、東夷、楚蠻三大主體文化形成、發(fā)展和交流的中心地帶。多方文化在這里輻集沖突,多種血脈在這里混合交流,使陳地成為中華民族的主要發(fā)祥地。

上古時期各部族的相爭相斗與最終和合為一的過程,從各族始祖神祗的名號中可以體現(xiàn)出來。前述東夷部族的神祗和始祖是太昊(史籍或記為“太皞”),案《左傳·昭公十七年》載,郯子言東夷部族圖騰是“鳳鳥”。今陳地太昊陵每年廟會上有大量原始圖騰“活化石”——泥泥狗,其基本類型為“玄鳥”,亦可證東夷圖騰是“鳳鳥”。而伏羲是南方苗蠻集團的祖先神,此說聞一多先生論列甚詳,已是不爭之論。《山海經(jīng)·海內(nèi)經(jīng)》謂:“有人曰苗民。有神焉,人首蛇身,長如轅,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延維。”對此的訓(xùn)釋當如聞一多所言,延維、委蛇,即漢畫像中交尾之伏羲、女媧,乃南方苗族之祖神[7]。古籍載伏羲蛇身人首。蛇是龍的原型,伏羲部族的圖騰是“龍”。

但在先秦可靠的典籍中,言太昊則不言伏羲,言伏羲則不言太昊,二者決不并稱。太昊與伏羲在秦漢時期才融為一體,被視為一人,史稱“太昊伏羲氏”。太昊與伏羲并稱合一,體現(xiàn)了東方民族與南方楚蠻相互融匯的過程。

伏羲的北上并與太昊合稱,進而在中原諸神中取得顯赫地位,與楚族的南下苗蠻與北上中原有關(guān)。楚族源于中原,屈原《離騷》開篇即寫道:“帝高陽之苗裔,朕皇考曰伯庸。”他把自己的祖系追溯到顓頊高陽氏與重黎祝融氏那里。楚族的祖居地在今河南濮陽。《左傳·昭公十七年》:“衛(wèi),顓頊之虛也,故曰帝丘。”杜預(yù)注:“衛(wèi),今濮陽縣。昔顓頊氏居之,其城內(nèi)有顓頊冢。”此地正處于華夏和東夷的交界地。高陽顓頊氏與東夷的關(guān)系更為密切。《左傳·昭公八年》:“陳,顓頊之族也。”《山海經(jīng)·大荒東經(jīng)》:“東海之外大壑,少昊之國,少昊孺帝顓頊于此。”所以楚文化帶有濃重的東夷文化色彩。

楚族南遷以前,在江漢一帶生活的是三苗之民,苗蠻族團在這里創(chuàng)造了較為先進的文化。夏、商時,楚族一支南遷到江漢一帶,與三苗之民相結(jié)合,這就是古代文獻中所稱的“荊楚”或“楚蠻”。《詩經(jīng)·商頌·殷武》:“維女荊楚,居國南鄉(xiāng)”。周初,楚族鬻熊正式立國,歷代楚君篳路籃縷,以啟山林,使楚成為“撫有蠻夷,奄征南海”的南方大國。楚族南遷后,與南方土著居民苗蠻民族融合同化。這樣,它承受商文化的恩惠、周文化的浸潤,集中交融三代文化的精華,南遷后又吸收苗蠻文化的營養(yǎng),從而滋長為具有鮮明特色和強大生命力的楚文化,并成為中華文明的又一源頭活水。

春秋末年,楚族急劇北擴,占據(jù)陳地,楚文化與陳地原有的東夷文化交流、融匯。楚文化與東夷文化有著共同的淵源,再加之政治的因素,兩者自然地融匯在一起,共同以“太昊伏羲”作為先祖。

考之于先秦器物,我們也可以看到東夷文化(鳳圖騰)與南方楚蠻文化(龍圖騰)之間從相爭到相融的過程。商代玉器上的龍鳳合璧造型,往往是鳳大龍小,龍鳳之間也往往是相銜相咬的關(guān)系。到了春秋戰(zhàn)國以后,龍鳳合璧造型的形象與含義都發(fā)生了質(zhì)的變化。它們往往成對出現(xiàn),或顧盼,或曼舞,充滿和諧、歡快的氣氛。“龍鳳呈祥”——這已成為一種吉祥、和美的象征圖案。太昊、伏羲合稱,從圖騰文化意義上說,也正是龍鳳呈祥,民族和合的具有表現(xiàn)。

(二)陳地是人文初祖太昊伏羲氏的主要活動區(qū)域,“羲黃文化”是中華文明的源頭

木本乎根,人本乎祖。民族先祖是民族精神的支柱,是民族凝聚力的紐帶,也是神圣血緣觀念的具體表現(xiàn)。一個民族先祖地位的確立,有歷史的因素,政治的因素,同時也是多種文化相互融匯的結(jié)果。中華民族共同先祖是國人歷經(jīng)千百年反復(fù)審慎地選擇而確立起來的民族血緣和民族文化的代表。

按照一般的說法,我們中華民族共同祖先被認為是炎帝、黃帝,中華兒女共同為“炎黃子孫”。但是,炎帝、黃帝同屬于華夏一族,以炎黃一系作為中華民族唯此獨尊的文明源頭,與中華文明多*****起源的實際情形并不相符。

史籍列太昊伏羲為三皇之一,確認其為黃帝之前的民族先祖。《白虎通·德順論》說:“三皇者何謂也,伏羲、女媧、神農(nóng)是也。”晉皇甫謐《帝王世紀》以伏羲、神農(nóng)、黃帝為三皇。唐司馬貞《史記·補三皇本紀》以伏羲、女媧、神農(nóng)為三皇。班固《漢書·律歷志》引劉歆《世經(jīng)》言:“庖犧繼天而王,為百王先。首德始于木,故帝為太昊。”把伏羲推到三皇之首、百王之先的地位。《漢書·古今人表》中首敘伏羲,次列炎、黃;《漢書·律歷志序》認為“稽之于《易》,炮犧、神農(nóng)、黃帝相繼之世可知。”以太昊伏羲為歷史源頭。這就是說,在古帝王系統(tǒng)中,只有太昊伏羲氏是“繼天而王”的,因而他是百王之先,而炎、黃諸帝繼伏羲而王。司馬遷雖未敢為伏羲立傳,但他在《太史公自序》說:“余聞之先人曰:‘伏羲至純厚,作《易》八卦。’”肯定了伏羲的文化貢獻。班固在《漢書》中將民族始祖定位于太昊伏羲。其后梁代肖綺《〈拾遺記〉序》中說:“文起羲、炎”,唐司馬貞《史記索隱》引劉向言:“稽古羲黃,祖述堯舜。”唐高祖《修六代史詔》和唐太宗《修晉書詔》均以伏羲為中華文化的肇始者,所謂“伏羲以降,因秦斯及,兩漢繼緒,三國并命,迄于晉宋,載筆備焉”;“考龜文于羲載,辨鳥冊于軒年”。所以茅盾先生在《中國神話研究》中說:“太昊伏羲顯然是中華民族的文化始祖。”

在對太昊伏羲民族血緣先祖和文化始祖地位的選擇和確認的過程中,人們又逐漸把眾多的勛業(yè)歸加在他身上。歷代典籍對伏羲的文化貢獻所載甚多,歸結(jié)起來有以下幾個方面:(一)畫八卦,開啟文化之源。(二)確立了天文歷法。(三)發(fā)明網(wǎng)罟,教民漁獵。(四)養(yǎng)六畜以充庖廚。(五)定姓氏,制嫁娶。(六)造琴瑟,作音樂。魏陳思王曹植在拜謁陳地太昊伏羲陵時作《太昊宓犧氏贊》云:“木德風姓,八卦創(chuàng)焉;龍瑞名官,經(jīng)地象天。庖廚祭祀,罟風魚畋;瑟以象時,神德道*****。”對太昊伏羲的創(chuàng)世王業(yè)作了崇高的評價和禮贊。

太昊伏羲氏還賦予了我們民族以總徽號——龍。《左傳·昭公十七年》載:“太昊氏以龍紀,故為龍師而龍名。”大量文獻和考古資料均證明,伏羲“人首蛇軀”。蛇是伏羲氏的圖騰。中華民族的總圖騰“龍”,正是以蛇為基礎(chǔ),匯合了多民族圖騰而成的。聞一多在《伏羲考》一文中指出,龍是“由許多不同的圖騰糅合成的一種綜合體,因部落的兼并面產(chǎn)生的混合的圖騰”。龍的主體部分和基調(diào)則是蛇。“大概圖騰未合并以前,所謂龍者只是一種大蛇,這種蛇的名字叫做‘龍’,后來有一個以這種大蛇為圖騰的團族兼并了,吸收了許多別的形形色色的圖騰團族,大蛇這才接受了獸類的四腳、馬的頭、鬣的尾、鹿的角、狗的爪、魚的鱗和須……于是便成為我們現(xiàn)在所知道的龍了。”[7]所以,龍圖騰的形成,象征了中華民族主體血脈的匯聚和文化的奠基。從此,普天下的中國人都有了一個共同的名字——“龍的傳人”,共同尊奉同一個祖先——伏羲。在伏羲的旗幟下,多民族團結(jié)和合,統(tǒng)一為中華一家。太昊伏羲因此而成為中華民族血緣和文化的廣泛代表。

從民族血緣和民族文化聚合、熔鑄的過程來看,太昊伏羲與其他始祖相比,其傳說流傳面更廣,對文化的貢獻更大,而且“龍”圖騰是中華各民族大融合的典型象征,伏羲文化是中華文化的真正源頭。所以,以“羲黃”代替“炎黃”作為我們民族的共同先祖更為全面和符合實際,更具有廣泛的代表意義。

(三)陳地是道家學(xué)派創(chuàng)始人老子的故里,道家文化與儒家文化一起構(gòu)成中華文化的主流

人們在研究中國古代思想文化的時候,往往把儒家文化視為其代表,或把儒家文化視作中國傳統(tǒng)文化的核心和實質(zhì)。這是十分偏頗的。事實上,作為中國傳統(tǒng)思想文化“軸心”時代的先秦,是各種學(xué)說、各種學(xué)派“百家爭鳴”的時代。而諸子百家中形成最早,影響最大的應(yīng)是以老子為代表的道家學(xué)說。

老子不僅是道家學(xué)派的創(chuàng)始人,還是先秦諸子的啟蒙者,九流百家皆受其影響。儒家后起于道家,孔子師承于老子。西漢董仲舒“罷黜百家,獨尊儒術(shù)”之前,在中國思想文化上占主流地位的是道家文化。儒家學(xué)說崛起后,儒、道兩家對立互補,成為影響中國文化兩千多年的兩個主要理論學(xué)派,為其余諸子百家所不能比擬。漢末,佛教傳入中國,作為中國本土宗教的道教興起。儒家、道家、佛教、道教,猶如中華文化的四只車輪,構(gòu)成中華文化的主體,推動中華文化的發(fā)展。道家與道教同源而異流,其力量可堪與儒、佛相抗衡。

老子是當之無愧的中國哲學(xué)之父。《老子》一書是一座取之不盡、用之不竭的智慧寶庫,它與《周易》、《論語》一起,成為世界上影響最大的三部中國古代文化典籍。

(四)陳地是中華姓氏起源地,從陳地走出的中華大姓構(gòu)成了漢民族主體血脈

陳楚地區(qū)是中華姓氏的發(fā)源地。相傳太昊伏羲氏在這里始定姓氏,制嫁娶。羅泌《路史》載:“上古男女無別,太昊始制嫁娶,以儷皮為禮;正姓氏,通媒妁,以重人倫之本,而民始不瀆。”《左傳》、《竹書紀年》載:太昊為風姓。范文瀾在《中國通史》中說:“中國最早的姓就產(chǎn)生在伏羲氏時期,伏羲之后為風姓,這是中國第一個姓。”

許多中華大姓從陳地起源,然后播遷到全國,乃至世界各地。當今中華姓氏中人數(shù)最多的李、王、張、劉、陳五姓之中,陳姓直接在陳地得姓,據(jù)統(tǒng)計約占全國人口的4.53%[9],從陳姓分支出的姓氏達60多個,其中胡、田、孫、姚、袁等也是中華大姓,王姓的一支媯姓王也是從陳姓中分化出來的;李姓起源于今河南鹿邑,始祖是老子李耳。李姓是當今中華第一大姓,也是世界頭號大姓。據(jù)統(tǒng)計,李姓占漢族人口的7.94%,即世界上李姓人口超過8700萬人[8]。

陳地除為以上李、陳、胡、田、孫、姚、袁等大姓的族源之地外,還是陽夏(今太康)謝氏、陳郡袁氏、陽夏何氏,長平(今西華)殷氏,南頓(今項城西南)應(yīng)氏,宛丘符氏的族望之地。如果把這些姓氏人口加起來,數(shù)字將是十分驚人。從陳楚地區(qū)走出來的姓氏和家族,作為中華民族的血脈的主要源頭,匯入中華民族的浩翰大河。

四、陳楚文化的現(xiàn)代價值

(一)陳楚文化中的思想文化是當代文化建設(shè)的重要思想資源

陳楚地區(qū)悠久的歷史和優(yōu)秀的文化遺產(chǎn),在中國文化版圖中,是一顆璀璨奪目的歷史明珠,研究開發(fā)這一散發(fā)著古色古香氣息的文化資源,對于豐富中華文化寶庫,增強中華民族凝聚力、強化中華文明的感召力和紐帶作用,有著十分重要的意義。

文化發(fā)展的歷史表明:任何一種新文化的發(fā)展,都不可能是完全拋棄原有的文化基礎(chǔ)而憑空創(chuàng)造出來的。今日的文化都是在往日文化的沃土上生發(fā)出來的。任何文化的發(fā)展,總是要從它的先驅(qū)那里繼承一定的材料作為前提和出發(fā)點。

陳楚文化含有極有價值的思想精華,積淀和凝聚著極為深刻的思想內(nèi)容,為當代文化建設(shè)提供了豐富的思想資料。如伏羲“先天八卦”中所蘊含的“天人諧和”觀和老子哲學(xué)中的“道法自然”的觀念等整體思維和辯證法,為我們正確處理人與自然之間的關(guān)系提供了一套精辟的思想方法,對我們在現(xiàn)代條件下認識自然、順應(yīng)自然、堅持可持續(xù)發(fā)展會有深刻的啟迪。陳楚文化所體現(xiàn)出的多方文化融匯交流、多民族和合統(tǒng)一,也為我們今天加強民族團結(jié),增進中華民族的凝聚力提供了思想基礎(chǔ)。

(二)陳楚地區(qū)的文物遺跡是開拓歷史文化旅游的獨特資源

源遠流長的陳楚文化,留下極為豐富的地下遺存和歷史文物。經(jīng)考古發(fā)掘和文物部門鑒定,陳地查明現(xiàn)有不可移動的文物點975處,其中國家級文物保護單位4處,省級24處;查出文物遺址200余處,發(fā)現(xiàn)古城址31座,出土文物不計其數(shù)。

在被列為國家級文物保護單位的4處歷史遺跡中,淮陽太昊陵被稱為“歷代帝王寢陵之首”,是與黃帝陵、炎帝陵齊名的中華民族始祖陵墓;淮陽平糧臺古城遺址對研究中國遠古文化具有較高的價值,引起國內(nèi)外考古界、史學(xué)界的極大關(guān)注;周口關(guān)帝廟是河南省最大、保存最好、建筑藝術(shù)價值最高的古建筑群;鹿邑太清宮是我國古代偉大的思想家、哲學(xué)家老子的故里。此外,陳地還有西華女媧墓、商高宗陵、西周陳胡公墓、戰(zhàn)國楚頃襄王墓、東漢陳王劉崇墓等古代墓葬。這些歷史遺跡,為開發(fā)中原歷史文化旅游提供了得天獨厚的物質(zhì)條件。

(三) 陳地的姓氏文化資源是吸引海內(nèi)外華人尋根祭祖,增進民族團結(jié)的寶貴財富

姓氏文化,宗族譜系,是一個家族發(fā)源、生息、繁衍的歷史。它是種族傳遞的血脈,是民族生長的根系。尊祖敬宗,弘揚祖德,是中華民族的傳統(tǒng)。當今世界,與“全球意識”相并列的是人們的“尋根意識”。每一個民族和國家都各自存在著自己的特殊問題,都希望從自己民族和國家的文化中尋求救世良方與文化之根,特別是那些已經(jīng)實現(xiàn)現(xiàn)代化過上富裕生活的人們,將懷著強烈的文化認同感,尋求祖先繁衍生息的文化土壤,這就是全球范圍內(nèi)尋根謁祖活動之風日盛的深層原因。在世界范圍內(nèi)尋根謁祖活動中,河南是華人尋祖的重點地區(qū),陳地是中華姓氏的主要發(fā)源之一。天下李、陳、胡、田、姚、孫、袁、陸等中華大姓的子孫根在陳地,在漫長的歷史長河中這些中華子孫從陳地出發(fā),走向全國,走向世界。中華民族血濃于水,中華子孫根脈相連。中國傳統(tǒng)文化以群體為本位,以家為中心,強調(diào)的是家、族、宗、國、人際關(guān)系,注重人倫和鄉(xiāng)土情誼。陳地豐厚的姓氏文化資源吸引著眾多海內(nèi)外華人來陳尋根祭祖,認祖歸宗。

陳楚文化在中國傳統(tǒng)文化占有重要地位,深入研究陳楚文化,對于我們深刻認識中國傳統(tǒng)文化具有重要意義。

歷史上陳楚文化的繁榮和發(fā)展是在開放的環(huán)境下與周邊廣大地區(qū)廣泛的交流中實現(xiàn)的,在現(xiàn)代條件下全面推進陳地經(jīng)濟文化建設(shè),一方面需要我們深入發(fā)掘、認真研究陳地古代文化的寶貴價值,另一方面也需要我們具有一種開放的胸襟,廣泛宣傳,打造文化名牌,吸引海內(nèi)外關(guān)注,使陳楚文化重新煥發(fā)青春,在今天的現(xiàn)代化建設(shè)中發(fā)揮重要作用。

參考文獻:

[1] 徐旭生:《中國古史的傳說時代》文物出版社.1985:39

[2] 許倬云:《西周史》,三聯(lián)書店,1992:15

[3] 張志華:《試論周口地區(qū)大汶口文化及其相關(guān)問題》,《中原文物》2001年第5期

[4] 河南省文物研究所:《河南淮陽平糧臺龍山文化城址試掘簡報》,《文物》1983年3期。

[5] 傅斯年:《夷夏東西說》.《慶祝蔡*****培先生六十五歲論文集》.

[6] 王劍:《〈老子〉的陳楚地域文化淵源》,《周口師專學(xué)報》2001年6期

[7] 聞一多:《伏羲考》.《聞一多全集》第一卷.三聯(lián)書店.1982:3、26

[8] 袁義達、張誠《中國姓氏:群體遺傳和人口分布》,華東師大出版社2002年版

The Study of the Chen Chu Culture and its Position in the Traditional Chinese Culture

Wang Jian

(Chinese Department of Zhoukou Teachers College, Zhoukou)

Abstract: The Chen Chu culture is a local culture which had been formed and developed throughout the legend period in remote antiquity, the Spring and Autumn Period and the period of the Warring States, and it has been inherited and further developed by the later generations., thus it possesses its own unique charms and value. In ancient times, the Chen Di was located in the central place , where the three tribal cultures emerged, namely Hua Xia, Dong Yi and Chu Mian so it occupies a very important position in the history of the culture. Still more, being one of the main birthplaces of the Chinese culture. Chen Chu culture has made a great contribution to the mainstream of the Chinese culture.

Key Words: Chen Chu culture, Chines culture, Taihao Fu Xi

責任編輯:M005文章來源:中國淮陽(2006-04-13)

下一條:沒有了上一條:論中華民族共同先祖的確認——兼及“羲黃文化”

相關(guān)信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

河南農(nóng)家樂網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

吳氏網(wǎng)

秦氏網(wǎng)

中華舒氏網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

福客民俗網(wǎng)

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

秦腔戲曲網(wǎng)

中國晉劇藝術(shù)網(wǎng)

揚州揚劇網(wǎng)

梨園網(wǎng)