精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

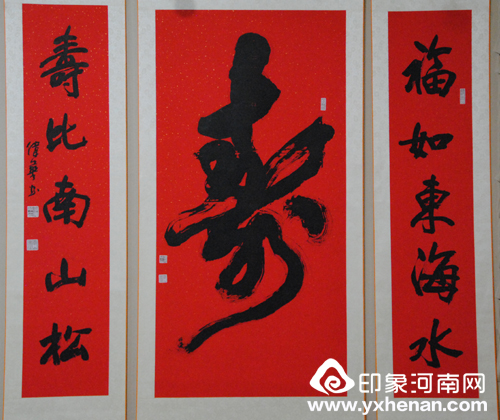

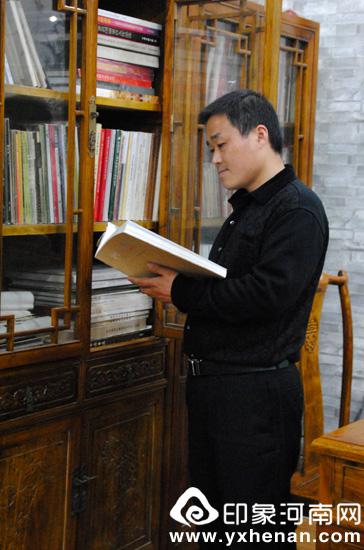

鐵筆柔毫書墨香——記著名書法篆刻家傅偉華

2014/9/4 17:09:18 點擊數: 【字體:大 中 小】

幼時每到春節(jié),父親為自家能貼上滿意的春聯,寒冬晚上去找鄰村書寫春聯的老師幫忙撰寫春聯的背影是傅偉華當時最深刻的記憶,拿起筆練毛筆字也是緣由于此;楷書是他最初接觸練習的,在家中無意翻出的一本宋代蘇軾的字帖,那渾厚的蘇式筆韻對于當時的傅偉華來說顯然不是能輕松接受的,但他沒有卻步,依舊勤加練習。在家家戶戶門前貼的春聯便是傅偉華臨摹的第一幅書法樣本,自此,傅偉華的書法藝術道路便緩緩鋪就在他面前。

“業(yè)精于勤,荒于嬉”,傅偉華的勤勉,使他逐漸向書法的藝術精品接近。年過半百的他依舊堅持每天練習四五個小時,依舊在跟隨老師學習技藝,同時也用心鉆研,以求達到進一步的自我提升與自我完善。跟隨老師學習,除有助于手法的提升外,還有助于眼界的拓寬。關于眼界,傅偉華還講述了一個有趣的典故:“張羅鍋出門去探親,王羅鍋看見問原因,李羅鍋一見哈哈笑,原來世上無直人。”這則小故事非常直觀地告訴了我們環(huán)境的影響力。如果說手法是書法藝術的“氣”,那么眼界則是書法的“韻”,氣韻融會貫通,字的線條便被賦予了生命力,字也就活了,作品則生動而富有靈性了。

凡事都不是一蹴而就的,歷經挫折與阻礙也是在所難免的,知難而進是破除障礙的法寶。傅偉華不僅專研書法,而且精于篆刻藝術,所刻印章布局大方富于變化,融刀法、筆法于一體,饒有“金石氣”。一次,一位客戶慕名找到傅偉華,想請他在一枚緬甸翠玉章料上中間刻“墨海游龍”四個字,兩邊刻兩條龍,傅偉華覺得難度太高,不愿刻這個章,但來人已認定他刻。傅偉華看對方心誠就應了下來。結果并未像傅偉華預想的那樣糟糕,客戶對成章相當滿意。從與傅偉華的談話中,不難覺出他認為用戶雖然要求過高,但對自身技藝的提高是有百利而無一弊的,也正是這種“難為”,使傅偉華的潛力得以發(fā)掘,技法得以提升。

傅偉華書法篆刻作品集已經問世了,談及作品集的制作初衷,傅偉華認真地說,“這是我對前半生的一個小總結,把自己認為好的、比較滿意的作品展示出來,讓世人來評價。”傅偉華自覺“前半生營養(yǎng)不足,現在唯有更加勤奮地汲取養(yǎng)料,不管是外界的批評也好,贊揚也罷,都要‘擇善而從’,不斷地充實自己。”通過這樣一個直面現實的方法來提高自己不失為一個好的途徑。

練字之時,傅偉華的即興小詩“汗?jié)褚律佬臍g暢,揮筆弄翰笑米張,窗外美景由他去,躲進小屋聞墨香”恰恰體現了他不擾于世俗,愛與墨香為伴的心境。他沉浸于此間的快樂,一筆一刻,一琢一磨,以一種平心靜氣的狀態(tài)雕刻出了一幅幅精美的天地。書法篆刻貴在靜心靜氣,氣韻貫通,由此方能心手雙暢,揮灑自如,也正是這種難能可貴的平心靜氣正將他的書法篆刻藝術帶進全新的境界。

“業(yè)精于勤,荒于嬉”,傅偉華的勤勉,使他逐漸向書法的藝術精品接近。年過半百的他依舊堅持每天練習四五個小時,依舊在跟隨老師學習技藝,同時也用心鉆研,以求達到進一步的自我提升與自我完善。跟隨老師學習,除有助于手法的提升外,還有助于眼界的拓寬。關于眼界,傅偉華還講述了一個有趣的典故:“張羅鍋出門去探親,王羅鍋看見問原因,李羅鍋一見哈哈笑,原來世上無直人。”這則小故事非常直觀地告訴了我們環(huán)境的影響力。如果說手法是書法藝術的“氣”,那么眼界則是書法的“韻”,氣韻融會貫通,字的線條便被賦予了生命力,字也就活了,作品則生動而富有靈性了。

凡事都不是一蹴而就的,歷經挫折與阻礙也是在所難免的,知難而進是破除障礙的法寶。傅偉華不僅專研書法,而且精于篆刻藝術,所刻印章布局大方富于變化,融刀法、筆法于一體,饒有“金石氣”。一次,一位客戶慕名找到傅偉華,想請他在一枚緬甸翠玉章料上中間刻“墨海游龍”四個字,兩邊刻兩條龍,傅偉華覺得難度太高,不愿刻這個章,但來人已認定他刻。傅偉華看對方心誠就應了下來。結果并未像傅偉華預想的那樣糟糕,客戶對成章相當滿意。從與傅偉華的談話中,不難覺出他認為用戶雖然要求過高,但對自身技藝的提高是有百利而無一弊的,也正是這種“難為”,使傅偉華的潛力得以發(fā)掘,技法得以提升。

傅偉華書法篆刻作品集已經問世了,談及作品集的制作初衷,傅偉華認真地說,“這是我對前半生的一個小總結,把自己認為好的、比較滿意的作品展示出來,讓世人來評價。”傅偉華自覺“前半生營養(yǎng)不足,現在唯有更加勤奮地汲取養(yǎng)料,不管是外界的批評也好,贊揚也罷,都要‘擇善而從’,不斷地充實自己。”通過這樣一個直面現實的方法來提高自己不失為一個好的途徑。

練字之時,傅偉華的即興小詩“汗?jié)褚律佬臍g暢,揮筆弄翰笑米張,窗外美景由他去,躲進小屋聞墨香”恰恰體現了他不擾于世俗,愛與墨香為伴的心境。他沉浸于此間的快樂,一筆一刻,一琢一磨,以一種平心靜氣的狀態(tài)雕刻出了一幅幅精美的天地。書法篆刻貴在靜心靜氣,氣韻貫通,由此方能心手雙暢,揮灑自如,也正是這種難能可貴的平心靜氣正將他的書法篆刻藝術帶進全新的境界。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:書為心畫,印為心聲——簡述傅偉華的書法篆刻藝術上一條:魏景奇的收藏之路

相關信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)