精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

書為心畫,印為心聲——簡述傅偉華的書法篆刻藝術

2014/9/4 17:12:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

優秀的藝術作品給人帶來的不僅是一種視覺的美感和心情上的歡愉,更是藝術家們要傳達的生活感悟和創作靈感。而傅偉華在近期出版的一本《傅偉華書法篆刻集》,一是為了總結自己的前半生的創作感悟,二是把自己優秀的作品拿來與別人分享,就像王建國老師對他的評語一樣:“這既是一種善舉,也是一件非常快樂的事情,不僅快樂自己,同時也快樂他人。 ”

《傅偉華書法篆刻集》分為兩個部分,一是篆書書法作品,二是玉石篆刻作品。

傅偉華認為書法創作是一個人品德、品行和品性的反映。他經常引用明代李士達《三駝圖》上的一段題跋:“張駝提盒去探親,李駝遇見問緣因,趙駝拍手哈哈笑,世上原來無直人。”借以告誡自己,書法藝術的創作不能帶有世俗的審美趣味,所創作的書法藝術作品在高雅和庸俗的取舍上要明確,走自己的藝術道路,不趨附,不逐利。關于人品修養對書法創作的影響,近代書論大家劉熙載也在《藝概·書概》中說道:“書,如也。如其學,如其才,如其志,總之曰:如其人而已。”這段話辯證了書法與人心的關系,講求了“字如其人,書為心畫”的重要性。

書法作品是來源于心靈的藝術創作,他不僅需要書法家在筆墨線條上下功夫,還需要書法家在作品創作中用心去寫入自己的喜怒哀樂,形成獨具特色帶有個人魅力的藝術作品,方做到“揮纖毫之筆,則萬類由心”。這也是傅偉華在書法創作上追求的藝術境界。

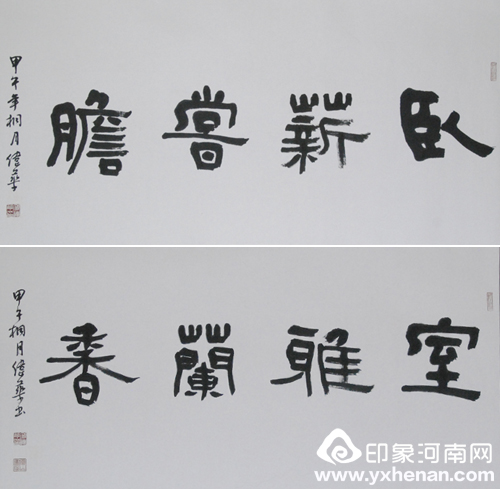

傅偉華在篆書書法的創作上,追求古拙而不失靈秀、蒼渾而不失率真。由于書法作品是一個書法家內涵和修養的展現,所以在書法作品的創作中,筆墨線條最終表現的是人心中的一種流入。唐代書法家孫過庭《書譜》中寫道:“情動形言,取會風騷之意”,講述了書法藝術創作是書法家思想和情感世界的一種神秘表達也是書法家文化底蘊在筆墨之間的升華。 所以他的大篆書法字體緊湊,結體靈活,以墨的濃、淡、干、濕變化使其更具觀賞性和藝術性,表現了大篆飽經滄桑,古樸厚重的大雅之姿;而小篆書法則筆致圓婉,線條流暢婉轉,節奏勻稱自然,收筆而露鋒,使作品遠觀則端莊而不失飄逸,近睹則秀潤而綿里藏針。

篆書,在三千多年的中國歷史中,所帶給人們的不僅是一種文字的厚重感,還有它在方寸之間的金石韻味。篆書作為篆刻的主要依據,它不僅有高妙和變化自由的篆法,還有在玉石之間參差錯落和巧妙結合的布局。一方印中,無論是字數的多少,筆畫的繁簡,印文的朱白都能氣勢貫通,構成了篆刻藝術的形式美,是書法、章法、刀法三者的完美結合。

唐代朱景玄在《唐朝名畫錄·序》中言:“展方寸之能,則千里在掌。”這句話就闡述了篆刻是展現在方寸之間的一種藝術,而篆刻家所要做的是以生動的刀法在方寸之間雕刻出篆書文字的拙樸有力和濃厚的金石韻味,方可稱得上“方寸之間,氣象萬千”。傅偉華的篆刻作品多以漢印為主,方正平整、雄渾古穆,給人一種穩重、磅礴、氣象萬千的氣勢。傅偉華認為篆刻就是在玉石的方寸之間投入滿腔的熱情,在篆刻每一個字的線條穿插和粗重變化是都要獨具匠心,這樣篆刻的作品才能在變化中求統一,在統一中求變化。

傅偉華在談到他的書法篆刻時,強調書法創作是一個循序漸進的過程,只有堅持讀貼和臨帖,然后在根據自己的所見、所悟,通過字的造型、墨法的使用和章法的布局,使書法作品在雅和俗之間找到共賞點,才能處理好欣賞者和創作者的審美關系。君子行健,筆耕不輟,這就是傅偉華在藝術追求上孜孜不倦的真實寫照。

《傅偉華書法篆刻集》分為兩個部分,一是篆書書法作品,二是玉石篆刻作品。

傅偉華認為書法創作是一個人品德、品行和品性的反映。他經常引用明代李士達《三駝圖》上的一段題跋:“張駝提盒去探親,李駝遇見問緣因,趙駝拍手哈哈笑,世上原來無直人。”借以告誡自己,書法藝術的創作不能帶有世俗的審美趣味,所創作的書法藝術作品在高雅和庸俗的取舍上要明確,走自己的藝術道路,不趨附,不逐利。關于人品修養對書法創作的影響,近代書論大家劉熙載也在《藝概·書概》中說道:“書,如也。如其學,如其才,如其志,總之曰:如其人而已。”這段話辯證了書法與人心的關系,講求了“字如其人,書為心畫”的重要性。

書法作品是來源于心靈的藝術創作,他不僅需要書法家在筆墨線條上下功夫,還需要書法家在作品創作中用心去寫入自己的喜怒哀樂,形成獨具特色帶有個人魅力的藝術作品,方做到“揮纖毫之筆,則萬類由心”。這也是傅偉華在書法創作上追求的藝術境界。

傅偉華在篆書書法的創作上,追求古拙而不失靈秀、蒼渾而不失率真。由于書法作品是一個書法家內涵和修養的展現,所以在書法作品的創作中,筆墨線條最終表現的是人心中的一種流入。唐代書法家孫過庭《書譜》中寫道:“情動形言,取會風騷之意”,講述了書法藝術創作是書法家思想和情感世界的一種神秘表達也是書法家文化底蘊在筆墨之間的升華。 所以他的大篆書法字體緊湊,結體靈活,以墨的濃、淡、干、濕變化使其更具觀賞性和藝術性,表現了大篆飽經滄桑,古樸厚重的大雅之姿;而小篆書法則筆致圓婉,線條流暢婉轉,節奏勻稱自然,收筆而露鋒,使作品遠觀則端莊而不失飄逸,近睹則秀潤而綿里藏針。

篆書,在三千多年的中國歷史中,所帶給人們的不僅是一種文字的厚重感,還有它在方寸之間的金石韻味。篆書作為篆刻的主要依據,它不僅有高妙和變化自由的篆法,還有在玉石之間參差錯落和巧妙結合的布局。一方印中,無論是字數的多少,筆畫的繁簡,印文的朱白都能氣勢貫通,構成了篆刻藝術的形式美,是書法、章法、刀法三者的完美結合。

唐代朱景玄在《唐朝名畫錄·序》中言:“展方寸之能,則千里在掌。”這句話就闡述了篆刻是展現在方寸之間的一種藝術,而篆刻家所要做的是以生動的刀法在方寸之間雕刻出篆書文字的拙樸有力和濃厚的金石韻味,方可稱得上“方寸之間,氣象萬千”。傅偉華的篆刻作品多以漢印為主,方正平整、雄渾古穆,給人一種穩重、磅礴、氣象萬千的氣勢。傅偉華認為篆刻就是在玉石的方寸之間投入滿腔的熱情,在篆刻每一個字的線條穿插和粗重變化是都要獨具匠心,這樣篆刻的作品才能在變化中求統一,在統一中求變化。

傅偉華在談到他的書法篆刻時,強調書法創作是一個循序漸進的過程,只有堅持讀貼和臨帖,然后在根據自己的所見、所悟,通過字的造型、墨法的使用和章法的布局,使書法作品在雅和俗之間找到共賞點,才能處理好欣賞者和創作者的審美關系。君子行健,筆耕不輟,這就是傅偉華在藝術追求上孜孜不倦的真實寫照。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:管仲的商戰興國之道上一條:鐵筆柔毫書墨香——記著名書法篆刻家傅偉華

相關信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區