精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

任姓始祖軒轅黃帝拜祖大典在新鄭市黃帝故里舉行

2017/4/27 13:51:45 點擊數: 【字體:大 中 小】

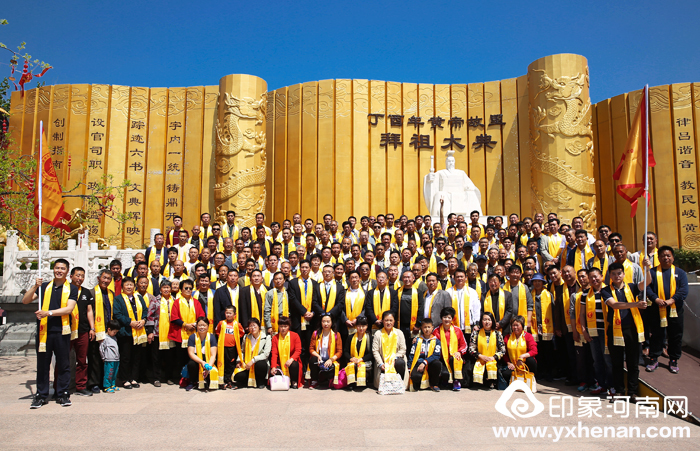

4月23日上午,由河南省姓氏文化研究會任姓委員會主辦的“任姓始祖軒轅黃帝拜祖大典”在新鄭市黃帝故里舉行。來自鄭州、新鄉、開封等地任姓代表200多人參加。

任姓歷史久遠,古老光榮。據史書記載和專家考證,任姓是中國最古老的姓氏之一,得姓于黃帝,此為得姓最早的任姓起源主流。其后裔曾經分封謝、章、薛、舒、呂、祝、終、泉、畢、過10個任姓國家,以及“摯、疇”二國,均為任姓國。任姓的得姓始祖地是新鄭黃帝故里。

是日上午,天朗氣清,惠風和暢。各地任姓代表乘車趕到新鄭黃帝故里進行參觀、拜祖。他們扶老攜幼,身著盛裝;親情相牽,心脈相連。懷著赤誠之心,虔誠之情,共赴新鄭,祭拜中華民族的人文先祖,任姓的根源始祖——軒轅黃帝!他們統一佩戴著帶有“天下任姓是一家,團結和諧興中華”字樣的黃色絲帶。它代表著大家同為炎黃子孫,在拜祖之時,共同為祖國的繁榮富強祈禱,為中華的崛起復興奮斗。

上午十一時許,隨著禮樂響起,“任姓始祖軒轅黃帝拜祖大典”開始。在拜祖大典上,任姓宗親們整肅衣冠,目光嚴肅而又敬畏地觀看著每項儀式的進行。敬獻花籃、敬獻高香、恭讀拜祖文、高唱頌歌等環節依次有序進行。由河南省姓氏文化研究會任姓委員會秘書長任華、新鄉代表任宗固敬獻花籃,任紅海、任全之、任會江代表等敬獻高香,任國鋒宣讀拜祖文。拜祖文宣讀完后,全體拜祖宗親在司儀主持下,向黃帝座像恭施大禮。此時此刻,敬贊黃帝的頌歌在全場唱起,響徹上空,整個拜祖活動達到了高潮!

神圣威武的黃帝像,供人拜謁、瞻仰。任姓宗親們莊重、凝立,上香、鞠躬,無不傳遞著他們對黃帝的恭敬和仰慕。十一時三十分,拜祖儀式圓滿結束,全體參加人員合影留念,整個活動和諧順利,濃郁真誠。

翠柏蒼蒼,綠樹成蔭;血脈相連,其情依依。在這春光明媚的日子,任姓宗親紛紛在這里留影紀念,將這難忘的時刻記錄下來,帶回珍藏。高香裊裊隨風飄遠,祈福絲帶隨風搖曳。新鄭黃帝故里拜祖,是任姓家族義不容辭的任務;是傳承任姓文化,振興任姓家族的家風使然;是認祖歸宗,起止溯源的尋根之旅;是血脈相聯,親情相依的心結紐帶;更是生于中華,熱愛祖國的豪情之舉!他們都為有黃帝之始祖而感到光榮,都為自己是軒轅嫡孫而感到幸福。

拜祖活動結束后,任華秘書長在接受印象河南網訪談過程中,動情地說:“中華任姓是華夏任姓兒女共同的根,博大精深的任姓文化是華夏任姓兒女共同的魂,實現任姓宗親興旺發達是海內外任姓兒女共同的夢”。

新鄉代表任華昌、任軍安、任善修、任學成、任自國、任智偉、任玉亭、任廣宇等宗親參加了當天的拜祖活動。本次拜祖活動得到了新鄉任姓宗親任偉等企業代表的大力支持。

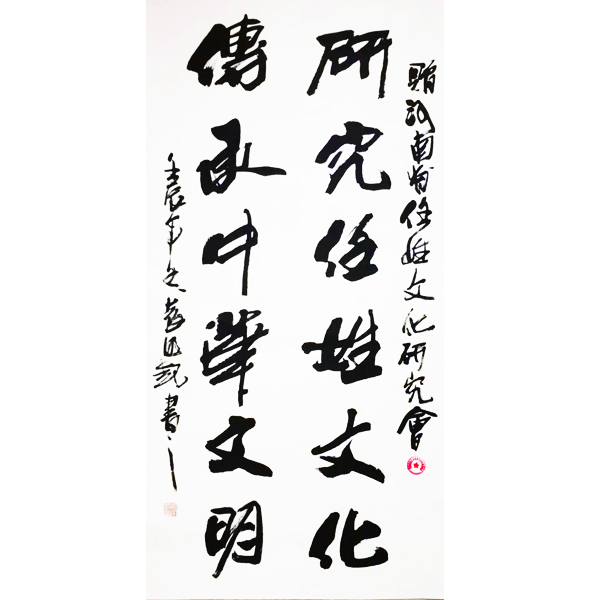

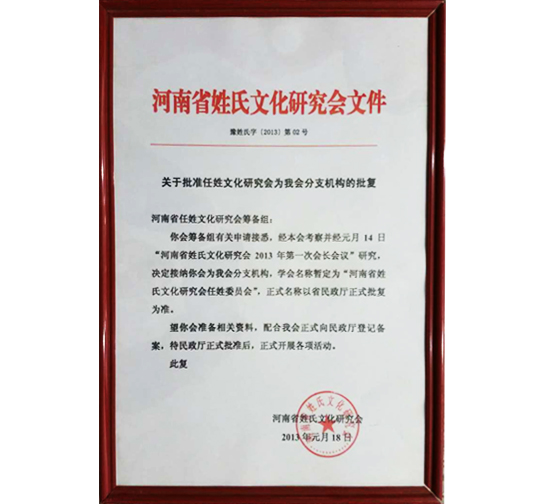

河南省姓氏文化研究會任姓委員會是經河南省姓氏文化研究會批準成立,在省民政廳登記備案的社會團體合法分支機構。

近年來,任姓委員會在河南省姓氏文化研究會的領導下,做出了突出的工作成績。在保護開發家族遺存、參與公益慈善事業、任姓文化學術研究、宗親聯誼、招商引資等方面得到了社會的廣泛關注,分別在2014年度、2015年度、2016年度連續三年受到了河南省姓氏文化研究會的表彰,獲得了“先進單位”的稱號。

附錄一:

任姓拜祖軒轅黃帝文

維歲次丁酉,三月二十七,公元二零一七年四月二十三日,任姓文化研究會、任姓商會諸任姓子孫,焚香新鄭軒轅像前,謹懷敦誠敦敬之心,肅手恭拜,敬頌我任姓始祖軒轅黃帝之功德。辭曰:

人文始祖,軒轅帝皇。初創文明,天下安祥。

賜姓少子,任姓禺陽。封地任國,顯赫輝煌。

貴胄大姓,光耀家邦。厚德懷遠,千古馨香。

六世溪仲,藝勝八方。發明舟車,陣法名揚。

圣人高足,不齊儒張。鄙囂延敖,耀我族光。

弼時仲夷,國之棟梁。建新長霞,文武華章。

新民正非,科技興邦。任姓血脈,源遠流長。

中原河南,任姓樂康。時逢盛世,福壽禎祥。

改革開放,揚帆起航。任姓崛起,德修功彰。

艱苦創業,自立圖強。與時俱進,共圓夢想。

奮發向上,百業呈祥。人才方略,族興群強。

英杰賢俊,合力為綱。文明仁德,世運乃長。

凝心聚力,共榮共襄。攜手康莊,聲威遠揚。

太行蒼蒼,衛水泱泱。任姓兒女,熠熠煌煌。

昭告我祖,佑我家邦。慎終追遠,萬古流芳。

吾祖功德,日月之光。大禮告成,伏惟尚饗!

附錄二:

中華任姓始祖地在黃帝故里—河南新鄭

任華

任姓,是5000年前黃帝賜封的12個基本姓氏之一,是一個十分古老而又具有光榮傳統的姓氏。任姓為中國較為常見的姓氏之一,在《百家姓》中排第59位。其中尤以河南、山東多此姓,兩省任姓約占全國漢族任姓人數的25%。

任姓的起源目前說法不一,除了一些少數民族和個別他姓改姓為任以外,其來源主要有二:一說任姓是黃帝的后裔,黃帝有二十五子,得姓者十四人,為姬、酉、祁、己、滕、任、荀、葴、僖、姞、儇、依十二姓,任姓為其中之一。二說任姓出自風姓,是太昊、伏羲氏之后。對于這兩種說法,學術界爭議不大,既沒有新的史料肯定其一,又沒有史料可以否定其一。況且遠古傳說本不必深究,一姓多源的現象歷史上也是很多的,而且伏羲是華胥氏之子、少典之父,即炎帝和黃帝之祖父,是女媧(也稱女媧氏)的哥哥兼丈夫,所以,說任姓源于黃帝和源于伏羲風姓并無相互排斥性的矛盾。

不過,在任姓宗親祭祖的始祖以及始祖地的認知上,目前卻有不小的爭議,主要有三:

一為山東滕縣官橋鎮。這種觀點認為,禹陽的后人奚仲(也叫任奚),在夏禹時期擔任車正的官職,居于薛地(今山東滕縣東南),他的后裔就以薛作為自己的姓氏。薛國故城位于滕州市南部的官橋鎮,是我國保存完好的古代城池之一,現為全國重點文物保護單位。

二為山東省棗莊市薛城區。這種學術觀點與滕縣相同,只是認為薛國的始祖奚仲出生地、墓地以及造車的地方都在今薛城區陶莊鎮奚公山上,中國先秦史學會等聯合為薛城區頒發“造車鼻祖、奚仲故里”的牌匾,確認了“造車鼻祖、奚仲故里”在棗莊薛城奚村。

三為山東省濟寧市任城區。據《唐書·宰相世系表》及《左傳正義》所載,相傳黃帝少子禹(禺)陽被封在任國(今山東省濟寧市任城區),其后裔以國為氏。任不齊通六藝,工詩、禮并精通于樂。孔子死后,他守靈三年后方返回故鄉桃鄉(今山東省濟寧任城)。楚王聽說他的賢明,想聘為上卿,他拒絕了,然后在家作詩注禮,述孔子言作逸語三篇。其死后,葬于桃鄉(墓在濟寧城北房葛鋪)。到唐時,他被追封為任城伯,宋朝加贈當陽侯,明代改稱“先賢任子”。其觀點認為任氏族人大多尊奉孔子弟子任不齊為得姓始祖。孔子逝世后三年(前476年),任不齊回歸桃鄉故里。任不齊生于周靈王二十七年,卒于周元王八年農歷9月(前545~前468年),逝世后葬于桃鄉,其墓在今山東省濟寧市城北房葛鋪。任不齊被后來的唐太宗李世民在貞觀八年(634年)追封為任城伯,宋真宗趙恒在大中祥符二年(公元1009年)加封為當陽侯。在任不齊的后裔子孫中,有以先祖名號為姓氏者,稱任氏,世代相傳至今,史稱任氏正宗。任氏族人大多尊奉任不齊為得姓始祖。

上述三種觀點我們不能武斷地說是錯誤的,但如果進一步深入研究,我們可以發現這三個地方均不是任姓的得姓之地,也不是任姓始祖居住地,而任姓的得姓之地和祖居地則應該是我們河南省的新鄭黃帝故里。

第一,任姓是源于上古時期的古姓,而不是西周以后產生的以國為氏的姓。

姓氏的起源可以追溯到人類原始社會的母系氏族制度時期,在原始社會之初,人們群居雜婚,難免近親婚育的弊端,伏羲認識到這種危害,“正姓氏,通媒妁,制嫁娶”,制定了一套同姓不婚的嫁娶禮儀制度,從而避免了血親通婚,實現優生繁衍。最初的許多古姓都是女字旁或底的特定標志符號,是部落的名稱或部落首領的名字。如黃帝住姬水之濱,即以姬為姓;炎帝居姜水之旁,即以姜為姓。皇天以大禹治水有功,賜姓為姒。此外,部落首領之子亦可得姓。黃帝有二十五子,得姓者十四人,為姬、酉、祁、己、滕、任、荀、葴、僖、姞、儇、依十二姓,其中有四人分屬二姓。祝融之后有己、董、彭、禿、妘、曹、斟、羋等八姓,史稱祝融八姓。任姓就是產生于這個時期的黃帝十二古姓之一。

此時的姓氏還不是一回事,姓與氏之間有著明顯的區別。姓者,統其祖考之所自出;氏者,別其子孫之所自分。《通志·氏族略》曰:三代(夏商周)以前,姓氏分而為二,男子稱氏,妊人(女子)稱姓。氏所以別貴賤,貴者有氏,賤者有名無氏。姓所以別婚姻,故有同姓、異姓、庶姓之別。氏同姓不同者,婚姻可通;姓同氏不同者,婚姻不可通(天下同姓是一家,故而同姓不婚)。后隨著社會生產力的發展,母系氏族制度過渡到父系氏族制度,氏族制度逐漸被階級社會制度所替代,賜土以命氏的治理國家的方法才逐步產生。氏的出現,記錄著人類歷史腳步邁進階級社會。所以,姓和氏,是人類進步的兩個階段。西周以后,隨著姬姓周王朝的建立和人類社會進入階級社會,以姬姓“別其子孫之所自分”的“氏”,賜土以命氏得姓才占據了我國姓氏來源的主流。《左傳·僖公二十四年》記載:“昔周公吊二叔之不咸,故封建親戚,以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、魯、衛、毛、聃、郜、雍、曹、滕、畢、原、酆、郇,文之昭也。邘、晉、應、韓,武之穆也。凡、蔣、邢、茅、胙、祭,周公之胤也......周之有懿德也,猶曰莫如兄弟,故封建之,其懷柔天下也,猶懼有外侮,捍御侮者,莫如親親,故以親屏周。”這些封國都是源于姬姓的“氏”,其封國滅亡之后,國人以國為姓,即以氏為姓。顧炎武《日知錄》云:“姓、氏之稱,自太史公始混而為一。”也就是說,夏商周三代以前,“姓”和“氏”分用,姓是總根,氏是分支,“姓”為“氏”之本,“氏”為“姓”之末。三代及秦漢以后姓氏合而為一,皆所以別婚姻而以地望明貴賤,可以混用。

可以明確的是,任姓是三代以前和“姬、酉、祁、己、滕、荀、葴、僖、姞、儇、依”等姓同時產生的古姓,由黃帝所賜得姓,是上古時期出現最早的古姓之一,不是隸屬于其他古姓的氏(風姓任氏是任姓起源的另外一支,我們后文還會談及)。任姓不是西周以后才出現的賜土以命氏、不是以國為姓的“氏”。我們在提及“任”這一古姓時,只能說“任姓”,而不能說“任氏”,只能說“任姓宗親”,而不能說“任氏宗親”。

第二,薛國不是任姓的得姓之地,而是“諸任”之一的薛氏的得姓之地位于今山東省的任姓國薛國是一個歷史悠久的小國。據《通志·氏族》稱:顓帝少子禺陽的第十二世孫奚仲亦封于薛(今山東滕縣東南)。”《左傳》載“薛之皇祖奚仲居薛以為夏車正”,故后人稱奚仲為中國造車鼻祖。任姓后人至西周時發展壯大。周文王的母親太任就是任姓之女。周武王滅商后,就大封祖母家族任姓為諸侯,共封有謝、章、薛、舒、呂、祝、終、泉、畢,過10個任姓國家。這些任姓國的封地范圍主要分布在今山東、江蘇、安徽、河南等省長江以北地區。《左傳》上有一句話說:“不敢與諸任齒”,其中所謂的“諸任”,指的就是由任姓分離出來的這十個姓氏,“諸任”均為西周貴族,因此他人當時不敢與其爭辯。其中,西周初年“周武王封任姓后裔畛,復于薛國,爵為侯”。周顯王四十六年,薛國為齊國所滅。任姓薛國自薛畛開始,相傳31世,其后裔在薛國滅亡之后就以薛作為自己的姓氏,故山東的“薛國”應為任姓后裔“薛姓”的起源地,而不是古姓“任”的起源地。按《通志·氏族》記載,任奚仲亦封于薛地的時候,任姓已經存在了12世之久,很明顯,薛國不是任姓的得姓之地,而是任姓之后薛氏的得姓之地。這就如同“蔡”是姬姓之國,但蔡國與姬姓得姓無關,而是姬姓之后蔡姓的得姓之地。

第三,任國也不是任姓的起源地,而是風姓任氏的封地,得姓于戰國時期。

關于任姓的另一個起源,是《春秋左傳·僖公二十一年》記載:“任、宿、須句、顓臾,風姓也。實司大皞與有濟之祀,以服事諸夏。” 鄭樵的《通志》也說任姓為風姓之國,是太昊伏羲氏之后,風姓任國故址在今山東省濟寧市一帶。此觀點認為,周朝以前已有風姓任國,在夏朝時地位相當重要,是夏王朝聯系東方的橋梁,“太康失國”少康隨母親逃到了母親的故鄉任國,長大后以任國為根據地。“少康中興”時少康就是借用的任國的軍隊奪回了王位。此后任國一度強盛,直至被商湯滅國。西周以后再被分封,為泗上十二諸侯之一,一直充當小國的角色,為齊,晉,魯等大國的政治資本,戰國時任國滅亡,國人遂以國為氏。

如果此說屬實,則這支任姓就是風姓后裔任氏,與黃帝之子任姓不是一個源頭,其得姓時間為戰國時期任國滅亡之時。顯然,這一枝任姓不是上古古姓,其得姓時間要遠遠晚于黃帝十二姓,故得姓于戰國時期滅亡的任國的任姓,其故地不能作為整個中華任姓的最遠始祖。

至于“相傳黃帝少子禹(禺)陽被封在任國(今山東省濟寧市任城區),其后裔以國為氏”的說法也與歷史記載不符。黃帝時期尚屬原始社會階段,各部落還處于游牧狀態,沒有出現封國的記載。我們可以看看當時一些氏族部落的名稱:伏羲時代中原地區有共工氏、柏皇氏、朱襄氏、昊英氏、栗陸氏、赫胥氏、昆吾氏、葛天氏、陰康氏、中皇石、女媧氏等部落或國家。與任姓同時得姓的姬、酉、祁、己、滕、任、荀、葴、僖、姞、儇、依,祝融之后的己、董、彭、禿、妘、曹、斟、羋等姓,絕大多數在其得姓時不是封國,而是部落名稱。當時地廣人稀,除了最強大的氏族部落有相對固定的地域外,其余各部落均處在逐水草而居的階段,封國的出現是殷商以后的事情。任國的分封應該在西周初年。據《通志·氏族略》記載,周朝初期,周成王找尋上古帝王太皞氏(太昊)的后裔,分封于任(今濟寧任城)、宿(今山東東平)、須朐(今濟寧)、顓臾(今山東平邑柏林鄉)四國。后來在春秋晚期,魯國執政上卿季孫(季子)想要討伐附庸的顓臾國,還被孔子譏諷為“禍起蕭墻”。春秋戰國時期,弱小的任國先后隸屬于魯、宋、齊等大諸侯國,直至戰國末期的七雄之間依然頑強地存在。到了秦始皇統一中國后,方廢黜了任國而改為任城縣。由此可見,任國的出現是周成王時期,是夏商周三代普遍實行的“興滅國,繼絕世”的產物,此時的“任”是地名,國人為風姓,是風姓后裔而不是黃帝后裔。戰國時期任國滅亡之后,國人以國為姓。所以,此任國在得姓時間上遠遠晚于黃帝十二姓的得姓時間,故任城也不能作為中華任姓的始祖地。

至于目前“任城說”提及的孔子弟子任不齊為任姓始祖之觀點,更值得商榷。任不齊無疑是任姓先賢之一,值得人們去追思和紀念,但是,將春秋時期的人物作為上古古姓任姓的始祖就有點不著邊際了。任姓得姓于黃帝時期,始祖怎么可能是春秋時期的人物呢?

第四,任姓的歷史淵源早于中國絕大多數姓氏,其始祖地應該是新鄭黃帝故里,始祖應該是黃帝以及有記載的兩位女性,任姒和大任。

許慎《說文解字》卷二四“女部”:“姓,人所生也,從女、生,生亦聲。”班固《白虎通德論》卷九曰:“姓者,生也,人稟天氣所以生者也。”《左傳·隱公八年》“天子建德,因生以賜姓”。這都說出了“姓”的本義是“生”。因此人們普遍認為,姓最初是代表有共同血緣、血統、血族關系的種族稱號,簡稱族號。作為族號,它不是個別人或個別家庭的,而是整個氏族部落的稱號,姓的由來與祖先的圖騰崇拜有關系。在原始蒙眛時代,各部落、氏族都有各自的圖騰崇拜物,比如說麥穗、熊、蛇等都曾經是我們祖先的圖騰,這種圖騰崇拜物成了本部落的標志。后來便成了這個部落全體成員的代號,即“姓”。由于古代氏族部落的數量畢竟是有限的、可數的,所以,純正的遠古時代留下來的姓很少。后人據《春秋》整理出來的古姓有:媯(今河北涿鹿有媯水)、姒、子、姬、(周王族姓)、風、嬴(秦姓)、己、任、吉、芊、曹、祁、妘、姜、偃、歸、曼、羋(楚姓)、隗(原北方少數民族姓)、漆(瞞)、允等22個姓。這些姓中近半數帶女字旁。章太炎先生及其他學者又從《說文》、《山海經》、甲骨文、金文等較古的文獻中整理出幾十個古姓(約59個,章太炎得52個,他人又從金文中得嫘等7個),這樣加上原有的也不過80幾個,可以想見,這只是遠古實際存在的姓中的一部分,原有的姓肯定不止這些,其他的多數已佚。但有一點是可以肯定的,那時候的姓決沒有我們今天講的“姓”多。

黃帝時期,女子稱姓,男子稱氏。現在我們可以看到有記載的任姓最早的始祖有兩個,都是女性,一為任姒,又名女登,炎帝之母。《史記·五帝本紀第一》:神農氏,姜姓也。母曰任姒,有蟜氏女,登為少典妃,游華陽,有神龍首,感生炎帝。任姒應該是目前有記載的最早的任姓先祖,但任姒的在世時間略早于黃帝十二姓,如果以任姒作為任姓始祖,則與黃帝十二姓在時間前后的關系上矛盾。

不過,古代也有人認為任姒并非炎帝之母,而是周文王母太任與周武王母太姒的合稱。古人認為二人是賢惠后妃的典范。《漢書·外戚傳下·孝成班倢伃》:“美皇英之女虞兮,榮任姒之母周。” 顏師古注:“ 任,太任,文王之母;姒,太姒,武王之母也。”

兩說中我認為后說較為可信。因為黃帝之前除了有伏羲氏的風姓以外,尚無其他古姓的出現,黃帝之后始有任姓,其源為“妊”,是出自母系氏族社會以自然現象稱謂的典型古姓。人之所以得生,在于母親妊娠,因生得姓。從母從女,為妊姓,后由黃帝賜封為任姓。到了商王朝末期,有著名的“摯仲氏任”,周文王之母大任就是來自任姓摯國(今河南省平輿縣,兩說摯國曾為薛國,兩國為前后關系)的女兒。商末,摯國首領次女大任嫁給季歷為妻,生周文王。《詩·大雅·大明》云:“摯仲氏任,自彼殷商。來嫁于周,曰嬪于京。乃及王季,維德之行。大任有身,生此文王。”史稱大任品德高尚,聰慧善良。身孕后,目不視惡色,耳不聞惡聲,口不出傲言,不做非禮之事,是馳名的賢妻良母模范。《列女傳·母儀傳·周室三母》記載其不近污穢,特長胎教,為歷朝歷代婦女所崇尚。另據典籍《康熙字典》中指出:“太任(太妊),文王之母”;大毛公毛亨、小毛公毛萇合撰的《毛傳》中也記載:“摯國任氏之中女也。周語:富辰曰:昔摯、疇之國也,由大任。”東漢末期的著名學者韋昭(韋曜)特別指出:“摯、疇二國,任氏。大任,王季之妃,文王之母也。”

總之,周文王之母大任,是目前為止有明確記載而又沒有爭議的任姓先祖之一。

綜上所述,任姓是中國最古老的姓氏之一,得姓于黃帝,此為得姓最早的任姓起源主流。其后裔曾經分封謝、章、薛、舒、呂、祝、終、泉、畢、過10個任姓國家,以及“摯、疇”二國,均為任姓國。至西周初年任姓摯國的女兒大任(又與周武王母太姒合稱為任姒)嫁至周,即周文王之母。周成王時找尋上古帝王太皞氏(太昊)的后裔,分封于任(今濟寧任城)、宿(今山東東平)、須朐(今濟寧)、顓臾(今山東平邑柏林鄉)四國,此為風姓任氏。現新鄭有風后嶺,此應該是風姓任氏的始祖之一。黃帝后裔“諸任”于春秋戰國時期先后滅國,得“薛”等“諸任”十姓。風姓任氏滅國于戰國后期,得風姓任氏一支,期間出有任姓先賢任不齊。再后歷代又有源于官位以及少數民族改姓的其他任姓加入任姓家族,但均為任姓支流。

由此我們得出的結論是:任姓的始祖應該是黃帝,或者是任姒、大任;任姓的得姓始祖地應該是新鄭黃帝故里。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:沒有了上一條:丁酉年瓷皇柴榮祭祀大典在鄭州隆重舉行

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區