-

沒有記錄!

鄭州六旬老人修村史 追尋“童年的村莊”

2014/5/13 18:31:04 點擊數: 【字體:大 中 小】

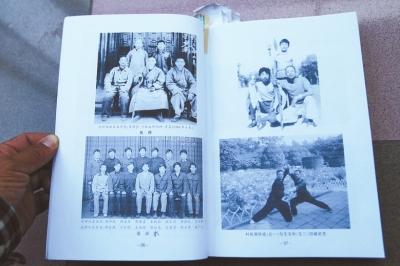

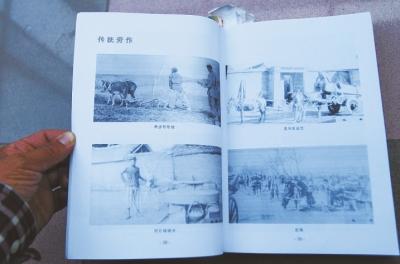

林山寨村志

林山寨村志

在郭桂蘭老人的家里,她正在電腦前整理林山寨的村志。

閱讀提示

一個村莊就是一個傳奇。隨著城中村的改造搬遷,一些被城市包圍的村莊已經消失或即將消失,那些關于城中村的傳說、記憶,散失民間的文物,還有古樸的鄉風民俗,正漸漸遠離人們的視線。在鄭州,有這樣一些老人,他們正努力編纂村史,試圖搶救村莊文化,只是他們的腳步,很難跟上城中村遠去的背影。專家呼吁,城中村改造的同時,需重視搶救即將消逝的村莊文化、歷史。記者張叢博文白周峰攝影

村中的一些歷

史、傳說、故事正逐漸被淡忘,村里的一些‘文物’也在逐漸散失,保存歷史,既是對文化的尊重,更是對后世不

可推卸的一種責任。

——《關虎屯村志》

六旬老人編村志追尋“童年的村莊”

5月5日傍晚6點,夕陽西斜,光線透過窗戶照進鄭州伏牛路電纜廠家屬院4層一間書房,64歲的郭桂蘭正敲打著一臺老臺式電腦,身旁堆著的一摞書稿中,夾著數百個書簽,上面寫的是要修改的內容。作為主編執筆,她正加緊整理《林山寨村志》三稿,近期就將付諸印刷。

“這件事做得有點晚了。”郭桂蘭嘆了口氣,編村志是她父輩們的心愿,盼著有生之年能看到,可沒等編纂完成,老人便一個個離世。村里過去常見的馬燈、油燈、紡車、織布機早已難尋。為填補材料,她只得從內鄉、欒川等地翻拍資料。“如果早十年肯定會更豐富,合作化到公社化那時期的老村干部現在都不在了。”

郭桂蘭兒時的村莊,嬰孩穿著虎頭鞋,村里還種植著大片蔬菜,逢年過節,父輩們會參加村里的舞獅表演。如果不是編纂村志,她可能永遠找不到小時記憶背后的“密碼”。清光緒年間,林山寨就有菜田200多畝。1906年黃河鐵路大橋竣工,鄭縣自此繁華,為供應日益增多的人口,村里蔬菜種植更為盛行。1915年夏天種植出韭黃,轟動一時。1921年引入番茄種植,1926年就建了防凍育苗設施土暖房。致富后村民有了空閑,大戶人家出資買鑼鼓,村里組成舞獅隊,舞獅聞名全城。

如今,解放初期覆蓋棉紡路以南、伊河路以北、桐柏路以東、嵩山路以西的林山寨,早已高樓林立,如果不是中原路工人路路口南50米處那塊“林山寨村”的牌子,外人很難相信,這里曾有過綿延300多年的村莊。

城中村林山寨折射鄭州發展脈絡

由于市委機關、工廠建設,土地先后被征用,林山寨成為鄭州最早的城中村之一。

1953年,興建國棉一廠,林山寨土地解放后第一次被征用,三年后建市委、市人大、市工會、團委、婦聯辦公樓,上世紀80年代又建省圖書館、綠城廣場。因為村子與市委挨著,平時村民下地干活,常能和市長照面,有時市長會坐在地頭,挖上一鍋旱煙葉子,與村民“噴”會兒。

改革開放后,碧沙崗市場在村北友愛路建紡織品市場,村民悟到商機,家家戶戶扒掉自家豬圈、雞窩,蓋出租房,出租給賣布商戶,有的添置打卷機、印碼機為商戶服務,挖到改革開放后第一桶金。上世紀80年代中期到90年代初,村民人口增長住房緊張,但集體早已無地可劃分宅基地,村民無奈之下將平房翻蓋成樓房,最高蓋到7層,除自己居住外,多余的對外出租,租住在這里的進城務工人員、大學畢業生稱其為“都市尋夢人的港灣”。

1994年,林山寨老村整體拆遷改造;1996年,鄭州市人大辦公大樓,征用林山寨最后26畝土地;2011年3月,都市村莊按區劃改制,林山寨村劃歸林山寨辦事處管轄。村莊形態的林山寨就此告別。

鄭州已有10多個城中村編纂村志

產生編纂村史的念頭,是因為郭桂蘭聽到的一件小事,前幾年中原路某商業廣場建設時,投資方提出想看一下關于周圍村莊的歷史及風土人情的資料,以便針對性地開發,但政府和村里都提供不了,場面頗為尷尬。“很多村莊說沒就沒了,如果不記錄一下家鄉是怎樣變遷的,怎么回答后代‘我們從哪里來’的問題?”她說。

截至今年3月,鄭州城區200多個自然村,已有170多個獲批改造,一些村莊正“沒名沒影地消失”。像郭桂蘭一樣的老人正試圖挽救,他們多是退休教師、干部。據不完全統計,鄭州的小李莊村、白廟村、路寨村、紅花寺村、十八里河村、南五里堡村、七里河村、關虎屯村、張家村、琉璃寺村、西崗村、林山寨村、鐵爐村等10多個村莊已經或正在編纂村志。

曾參與編纂了白廟、祭城、關虎屯等村志的郭增磊說,目前,鄭州編纂村志主要依靠村里干部的眼光、學識,有很大隨機性。

2009年出版的《關虎屯村志》序言中,其村干部劉書勤寫道:“村中的一些歷史、傳說、故事正逐漸被淡忘,村里的一些‘文物’也在逐漸散失,保存歷史,既是對文化的尊重,更是對后世不可推卸的一種責任。”

已經或正在編纂村志的村莊

小李莊村

白廟村

路寨村

紅花寺村

十八里河村

南五里堡村

七里河村

關虎屯村

張家村

琉璃寺村

西崗村

林山寨村

鐵爐村

……

相關鏈接

記者發現,隨著城鎮化進程加快,一些地方也開始重視保留村莊文化歷史。2009年,西安未央區城改辦將搶救城中村村史作為一項創新工作推動,對已消失的或即將拆除的城中村的歷史進行訪談、詢查、拍照、收集資料,搶救編寫城中村村史,給子孫后代留下一份珍貴的文化遺產。此外,該區還策劃創建“未央城中村博物館”。

鄭州的“老鄰居”洛陽,由于洛陽市新區建設導致村莊征遷,洛龍區檔案史志局和政協文史委合力編纂《消失的村莊》,并在2013年8月出版,全書92萬字,200余幅圖片資料,記錄了28個行政村的歷史演變。

語錄

村莊蘊含著大量鮮活的歷史信息,眼下城中村村志編纂工作極為緊迫,政府應該在改造城中村的同時,更好認識并加以搶救村莊歷史文化,既要跟上現代化的腳步,還要留下歷史的回響。——中州古籍出版社副總編輯馬達

保存村落文化刻不容緩,政府應站在歷史發展的高度,進一步出臺政策,采取有力措施,保護和記錄村落文化,把祖宗先輩遺留的寶貴財富繼承下去。

——鄭州大學博士生導師、教授戴龐海