談吳昌碩的書畫造型能力:本來異與故作異

2013/12/2 15:04:08 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

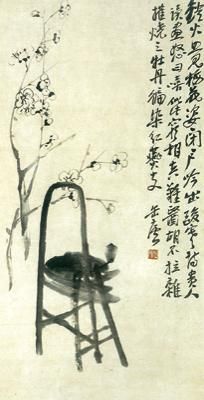

吳昌碩的繪畫有設(shè)色與水墨兩種。他的花鳥畫既不同于傳統(tǒng)設(shè)色花鳥的綺羅嫵媚,也有異于文人水墨荒寒慘淡的格調(diào)。他常以濃艷的設(shè)色與淋漓的墨氣互為襯托,更顯敷色的燦爛明麗與筆墨的渾樸厚重。他畫牡丹、芍藥、梅樹、桃樹、菊花、芙蓉、雁來紅好用紅花墨葉的強(qiáng)烈對比,使整個畫面散發(fā)出一派熱烈強(qiáng)悍的生命氣象。即使是那些未曾敷色的作品,也從未流露出哪怕是一絲一毫的寒儉之態(tài)。他的作品通常可以以

“粗拙重大”四字概之。這里所說的“粗拙”往往與造型的丑怪與筆墨技巧的粗放化表現(xiàn)有關(guān),“重大”則是指由造型體量或筆墨氣質(zhì)引發(fā)的沉雄渾茫的心理感受。

吳昌碩的畫脫胎于任伯年,但與任氏的作品面目相去卻不啻霄壤。這既是二人相異的筆墨氣質(zhì)使然,也和他們在造型方面的稟賦有關(guān)。任伯年精于寫生,無論人物、花鳥、山水,一摹即似,不著氣力。其筆墨清新活脫,細(xì)節(jié)刻畫到位,造型貼近生活。吳昌碩的具象造型能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及任伯年,故其筆下的藝術(shù)形象大都徘徊在“似”與“不似”的邊緣,總與生活保持著一定的距離。這種造型感覺同時也影響到其筆墨的表達(dá),使其在造型刻畫方面予人特別費(fèi)力、生拙的印象。如他畫梅干往往粗大盤紆如古藤,完全無視傳統(tǒng)畫梅之法無論疏體、密體皆以瘦硬為上的審美標(biāo)準(zhǔn)。再如他筆下的石頭:那些一律大方大圓,既無竅無孔,又缺少起、承、轉(zhuǎn)、合層次的丑石、頑石與瘦皺漏透的傳統(tǒng)丑石美學(xué)根本無涉,是真正的大樸不雕。他畫牡丹既沒有心思著意塑造牡丹花瓣晶瑩剔透的質(zhì)感,也不介意花形的粗笨和筆法的重拙,牡丹花片均以質(zhì)實的色塊點(diǎn)厾而成,有時加以復(fù)筆,顯得厚重濃艷,如銅澆鐵鑄,有一種突出于縑素的雕塑感,徹底顛覆了前人筆下綺羅香艷的花魁形象。據(jù)陳逸梅《小陽秋》載,吳昌碩當(dāng)初向任伯年學(xué)畫時,“竹差得形似,梅則臃腫大不類”。其實,即使從成熟階段的吳畫來看,我們也有理由相信,他的這一“臃腫”的形感特征仍然被保留了下來,并經(jīng)過一番脫胎換骨的改造,最終成為吳畫極為重要的一大造型特點(diǎn)。比如他通過放大造型尺寸來求取造型分量感的做法就突出地顯示了這一點(diǎn)。這本是寫意畫慣用的方法,但吳畫對這一造型特點(diǎn)的表現(xiàn)無疑顯得更為突出。吳昌碩畫水仙如劍麻,畫竹葉如葦葉,畫菊如盤,畫桃如瓜,皆是此種造型方式的體現(xiàn)。他的這一造型特點(diǎn)被后來的很多大寫意畫家所繼承。如許麟廬就曾談到初見齊白石的一幅八哥白菜圖時,說那只八哥畫得比真鳥尺寸要大,感覺特別震撼。這一印象徹底改變了他對花鳥畫的認(rèn)識。齊白石作品的這一造型特點(diǎn)就源于吳昌碩。

責(zé)任編輯:C009文章來源:中國書畫報 2013年11月21日

相關(guān)信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)