-

沒有記錄!

洪谷千年 嘉名赫赫 新十三“國保”之洪谷寺塔與千佛洞石窟

2013/11/12 14:49:39 點擊數: 【字體:大 中 小】

時光不再,情懷依然。千年往事如風,洪谷,那窟,那塔,那寺院落,也在那方角落笑對風輕云淡。映入“猛然”縫隙里的一顰一笑一念一字眼,都足以令人呼急吸短。

目光匍匐在仄仄的山間石徑,窄窄石板回應寸寸清涼。人就像踱步于浸泡月光的荷塘旁。山轉水轉經幡轉,沖淡彌久一念:想你。

只愿一見。

傷,難道·寺院

“四、石窟寺及石刻(全國共110處),序號:1551,編號:7-1551-4-054,名稱:洪谷寺塔與千佛洞石窟,時期:南北朝至明,地點:河南省安陽市林州市”,第七批全國重點文物保護單位名錄如是說。情約三世。微漾的文字用淡淡的喜悅回應著我們悄無聲息的腳步。嘴角上揚,像幸福的祥云與稀薄的山嵐在山腰流淌。

洪谷山,我們,來了。

多少年,多少人,枕著你的名字自喜自得頤養終年。素餐素衫,淡淡年,年復一年,也無有雜念。沸騰的情感煮過的每天,清白寡淡,卻能熱鬧無邊。掛錫于此,“依巖起塔,雕龕鏤室”,僧達、義弘,乾壽,及余眾僧,與塔相守,與寺為伴,終老不棄,抵死無怨。多少人,多少年,念誦你的名號,打掉牙肚里咽,情甘心愿。日子長,千年短。日子過,滴滴更漏綿綿;歲月千年,只消微動一念。只是思念與光陰每句對白的字幕,都是冰涼鋒利的刀片輕柔地劃過心尖,道白,卻難。因為,你已在眼前,滴血封喉,欲說無言。

“鄴城西山”,“青獅白象,虎踞龍盤”“文物寶谷”的“北崖南谷聳一塔”,洪谷寺塔。

寺于塔先。

洪谷寺,北齊建,唐時修,宋朝把名換,清末廢,作云煙。

僧以寺顯,寺因僧名。北齊天保元年(550年),文宣帝高洋(高歡之子)為地論(漢傳佛教十三宗之一,主習《十地論經論》,研之大德謂“地論師”。分南北系宗,南據洛陽,北控鄴城)高僧僧達(“少林十英”之一,“連席七宵”授學與梁武帝,并被拜為師。孝文帝器之,高洋隆之,唐初圓寂,眾弟子為之摩崖建塔)所建。

赫赫然,皇家道場;寂寂然,人間凈土洪谷山。

道場興旺,寺院輝煌,皆因眾僧勵精圖治,嘔心瀝血的營建。寺廟是家,經營好,才可安身立命,才可護法弘法。知恩報恩的宗教情懷,澄凈純粹的工作心態,是我們做好任何工作的不二法寶。

北齊寺毀磚塔存。

劫,難過·唐塔

坐北朝南向,方,疊澀密檐,七級磚砌,唐塔。就地起,無基座,通高15.40米,拱券門,內中空,塔剎石雕寶瓶式,塔檐微翹,若朵青蓮,嬌怯裊娜。遠觀近看,舒展流暢,賞心悅目,久了,竟能染上她幾許若若優雅氣。云裳花容悅人目,素面朝天雅致景。過程的精彩、精心、精巧,才可能會有結果的精美、精致與精湛。被傾注了智慧與心血的物件,才可能被喚作精靈。塔身綿延不絕的繩枝圖案,昭示著當代萬世生生不息,生命永無止境。

雖然大自然有的是令人嘆為觀止,鬼斧神工的杰作,但卻少有因無心力培育的結晶抵擋不住的美妙,讓人無以言傳。朝暉夕陰,螢燈油盞,都輝映著她的典雅、高貴與雍容。無論春和景明,無論山洪夜驚,她都不失蔚然雋秀與淡定。更可貴的是,她與群山諸峰一樣,兼容并蓄而靜穆無言。惠風和暢,棲于塔檐的群蜂嚶嚶嗡嗡而樂其自樂;風雨如磐,乍然驟至,驚恐不安的禽鳥走獸,甚或蟻蟲即可遮避其中。那朵開于塔檐褐色的蜂巢,竟讓人不由得生發縷縷感動。外形的美,可動容。隱忍的悲憫,足以奪心震魄。

元“延祐六年(1319年)九月十五日”“重修寶塔”,施以白灰。1978年又修,至今,尚無。

情,難堪·塔林

塔百余米西北坡,有塔林。輕過謝公渠,沿小,撥艾草,可至。

往生寢處,帝王曰陵,侯相曰林,百姓曰墳。圓寂建塔曰林者,蓋其大德。百年后,吾輩去處亦可曰林。種樹。

東至西,“第一四代敏庵惠公和尚之塔”,“開山第一代勍和尚之塔”……覆蓮、仰蓮,間或祥云點綴。塔身覆缽,上置石雕仿木起脊塔檐。這是印度古塔與中國傳統木構建筑融為一體的實證,是“研究金、元、明喇嘛塔建筑技藝、佛教石刻藝術”的珍品,極罕見。西,有方塔遺存二,“早于少林寺塔林”。塔主多為有名高僧。行跡沓沓,共與云卷云舒;承傳有序,化于鳥語蟲鳴。千百年,殘雪消融,野莓猩紅……撫摸著略微粗糙的塔體,忽然冒出一個念頭:成全,有時也是毀滅。于義弘,于僧達……朝令恨不能夕至萬里遙,只因皇恩浩蕩;縱一路馬蹄濺一路嘆息,只緣百年后能蹉跎成這崖澗谷底點點景。

這里,每個法號都意味深長,附著塵世仙界的前世劫緣今生殤。雜草鋪地的塔林堆積著千年佛號,萬千祈愿共鳴時,當是山中夜雨,樹杪重泉。

世事一夢,幾度紅塵幾度涼。生,舞;滅,歌。

這里,尋得一片寧靜與安詳,一個前所未有的夏季。

愛,難言·千佛洞

洪谷山千佛洞,亦名下生塔,唐稱龍華浮圖,始鑿于北齊武平五年(574年),1986年11月,被省人民政府公布為省文物保護單位,今又晉升“國保”序列。

唐塔東距0.5公里,北崖壁,離地2米許,坐北面南,即是之。依崖砌筑,塔形龕窟,方,北朝“營造法式”的經典。

順階攀援,始見,洞口“東西3.97米,高2.67米”,拱券門“高1.38米,寬0.53米”,洞內“長2.35米,寬2.27米,高3.3米”。內外佛像128尊。最大者高2.78米,頭手皆殘,盤腿坐,阿彌陀佛。其左右為二弟子。西阿難,東迦葉。時間不論,空間不論,有主角就得有配角。立足崗位,靜心作為,便都是主角。舊夢不戀,無論多么光鮮。做好本分,幸福就在當下,雖然眼前的日子毛糙不堪。東西壁為二菩薩。左,大勢至菩薩,頭手無;右觀世音菩薩,頭手殘,寶冠天衣,珠光寶氣,釋迦牟尼佛出家前貴為太子時的形象。有舍有得,大舍大得,小舍小得,舍而不得,求佛。頂飾飛天,高髻,飄飄衣袂。

窟外檐下東崖壁,隸書五行“天上天下無如佛,十方世界亦無比。世間所有我盡見,一切無有如佛者。北齊武平五年八月建”。此崖南隸書刻“北方相德如來”。這是林州市迄今發現唯一有紀年的北齊石刻。

為什么叫千佛洞?佛法以為,時間無限,空間萬變,每128億年一大劫,每劫可千人成佛。中國石窟說“千佛”或“萬佛”,即現世“賢劫”千、萬佛。

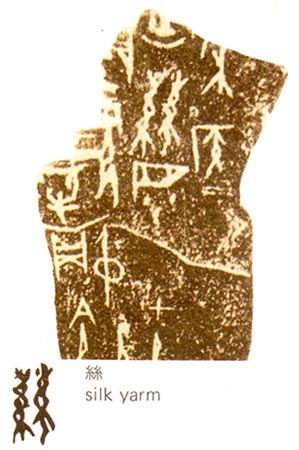

窟內,東西壁,上中下各三方石板,皆經文。為避“法難”,免章疏文論散失湮沒,蓮花之書便盡勒山崖。西壁三石板,縱均1.25米,寬均0.45米,分刻《金剛般若波羅蜜經》,凡5000字眾,《摩珂摩耶經》,節文760余字,《佛遺教經》2400余字等。U盤、“云端”帶不來的驚悚與感動,是因為我們少了千百年前山民、匠人勞作時的單一目標和純粹信念。信,人言。言必行,行必果,否則,非人。念,今心。今天、現在、現時、現世、此時此刻、今生今世的剎那念。撩水磨鑿子的古人音容宛在。東壁三板,均長1.24米許,均寬0.45米許,刻《妙法蓮花經》、《金光明經》等。

在混雜著蟬鳴清涼長音和行將坐果卻又頹敗零落似蒙蒙雨的棗花的熱烈里,仿佛聞到了心事重重“結緣于此”的張商英衣衫上的汗腥味道。徽宗崇寧初即拜尚書右丞轉左丞的蜀人張商英,政和元年(1111年),以觀文殿大學士知河南府,旋遭貶置衡州。所以,此“結緣”是不是也像此行的我們,行色匆匆一忙間?

非上上智,無了了心。

緣,難免·隨感

人生何來?為截情緣,為段故事,為份佳約,為樁事情,為句諾言。

他們,來過,為一寺,為一塔,為一洞,為一物件。

依稀洪谷寺,巋然白方塔,寞寞群塔林,是否當歸彼時彼地的煙雨樓臺之數呢?曾多至數千的鄴城佛寺,留存無多,必當珍惜之,研習之。

聽耳畔幽澗鳥鳴,嗅谷外原野麥香,在回家路上。

(此稿采寫,得到了林州市城郊鄉第五中學侯建文、常晨,林州市城郊鄉劉家街第二小學王向華,文峰區寶蓮寺鎮二十里鋪霍海剛,安陽縣志辦李玉生、呂軍平等友人的鼎力相助,在此一并表示誠摯謝意。)