-

沒有記錄!

修定寺塔—中國第一華塔

2013/11/12 14:53:00 點擊數: 【字體:大 中 小】

【宗教文化】

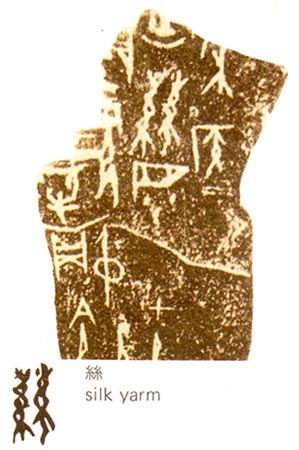

在安陽縣西北清涼山山麓,有一座名塔,被考古學家譽為“真正的中國第一華塔”。華者,華麗也,于此可以想見它在華夏塔林中的獨特風貌。此塔名為修定寺塔,又稱“唐塔”。修定寺始建于北魏孝文帝(元宏)太和十八年(公元494 年),因為四面山勢狀若城垛,取名天城寺。東魏時,改名城山寺;北齊天保年間,文宣帝高洋巡幸此山,見二水寺前合流,命改合水寺。“天城”、“城山”、“合水”,從這些名稱的變換中,我們既可以想見這座寺院的地理環境,又可體會出命名者“樂水”、“樂山”的意趣。到了隋代,又被改稱修定寺。易名緣由來源于僧人張猛救虎的故事。相傳北魏時鄴人張猛曾在清涼山麓禪居,孝文帝圍獵,虎逃入禪房。張猛用僧袍將虎覆裹,藏在床下。孝文帝驚異于張猛的靈異,以為是他修禪達到了“垂垂渾入定”的結果,便不再上前索取這只虎。隋文帝自幼篤信佛教,即位后據佛理與古事將寺名“合水”改作“修定”。該寺毀于清末,唯有寺院的一座佛塔幸存下來。該塔初建于北齊天保元年,唐代重修,現存塔身浮雕磚皆唐代制作,故后世又稱之為唐塔。修定寺塔是一座單層磚砌浮雕方塔,通高20 米左右。塔基平面呈八角形,下為束腰須彌座。塔身殘高9.5 米, 塔身四面均為8.25 米寬,外壁用菱形、矩形、三角形、平行四邊形等不同形制的浮雕磚3775 塊嵌砌而成,共達300 多平方米。圖案有佛像、弟子、菩薩、天王、力士、武士、侍女、飛天、伎樂、青龍、白虎、猛獅、大象、天馬、巨莽、花卉、彩帶等72 種。從總體看,呈桔紅色,古樸而又不失其秀麗。塔剎為紅、黃、綠三彩琉璃構件,映日則光彩奪目。這座精美的浮雕磚塔,是我國佛教建筑藝術中的珍品,在全國絕無僅有,因而被視為“中華民族之國寶”,已由國務院公布為國家重點文物保護單位。金代文人有詩云:“亭亭孤塔認高標,滿谷松杉密相應。半天金碧照雙眸,人道經營自師猛…… ”時至今日觀寶塔,仍可以窺豹一斑,激發我們去想象昔日眾僧云集、香客頂禮、游人如織的盛況。唐塔上的浮雕,包含著儒、釋、道各教的豐富內容,對于研究中國古代建筑史、藝術史、民族史、宗教史都有重要意義。