-

沒有記錄!

漁洋與殷鄴文化

2013/11/12 15:21:54 點擊數: 【字體:大 中 小】

□ 金 靜

從仰韶文化、龍山文化、下七垣文化,到商、春秋戰國以來各個朝代,乃至民國、中華人民共和國等各個歷史時期,文化的發展和演變,在這里都留有實物和印記。整個村落就是一部用文物記載的活生生的中國歷史。

2004年3月以來,有關安陽縣安豐鄉的一個村落——漁洋村的消息不斷見諸報紙。坐落于豫冀兩省界河漳河南岸的漁洋村,距安陽市區22公里,在這塊面積約4平方公里、人口約3400人的土地上,完整地保留著持續6000年的中華村落文明史。從仰韶文化、龍山文化、下七垣文化,到商、春秋戰國以來各個朝代,乃至民國、中華人民共和國等各個歷史時期,文化的發展和演變,在這里都留有實物和印記。整個村落就是一部用文物記載的活生生的中國歷史。

自從中國社會科學院考古研究所安陽工作站站長唐際根博士發現這個中國罕見的村莊后,便引起社會各界特別是學術界、文化界的廣泛關注,也吸引了新聞媒體的目光,漁洋村屢屢出現在各大報紙和網站上,有關漁洋村的研究迅速展開。漁洋村的發現隨之引起了高層領導的關注,2004年4月,中央政治局常委李長春作出批示,時任河南省委書記李克強、安陽市委書記靳綏東也作出相應批示,要求對漁洋村認真加以保護。隨后,安陽縣和安豐鄉積極行動起來,把漁洋村“土博士”龍振山從1974年起在漁洋村及附近土地上一片片、一件件撿起來的3000余件文物,按照年代順序分為仰韶、龍山、二里頭文化,夏、商文化,周、秦文化,漢、三國、兩晉、南北朝文化,隋唐文化直至明清時期文化等十幾個部分,用鋁合金玻璃柜保存展示,建立了漁洋文化遺址博物館。漁洋村遺址2004年11月被安陽市人民政府公布為市級文物保護單位,2006年6月被確定為河南省第四批文物保護單位。

漁洋村遺址這部難得的中國歷史的活教材,這枚人類文明的活化石,在2004年轟動一時后,隨著2005年安豐鄉境內固岸墓葬群的發掘和2009年曹操大墓的發現,逐漸淡出專家、學者的視線,但漁洋文化遺址的巨大歷史價值仍在,一件件文物正在訴說著朝代更替、歲月變遷,歷史的塵封掩不住其璀璨的光芒。它獨特的魅力、歷史的連續性,值得我們去探究。

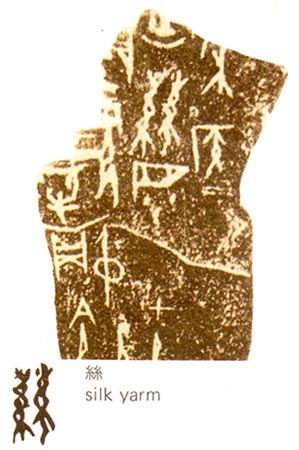

漁洋村遺址發現有殷商時期的卜骨和卜甲,晚商的陶鬲、陶罐、陶耳、陶腳、古獸骨及紅灰陶殘器等,有兩件典型的晚商袋足鬲,是商朝十分普遍的煮飯炊具,這一發現證明3000年前的漁洋村是商王朝轄地。據文獻記載:“殷紂之國,左孟門而右漳滏,前帶河后被山。”(《戰國策·魏策》)漁洋村距殷墟遺址22公里,與殷墟同處洹、漳沖積扇內,其地列入殷代王邑之郊顯然是合適的,與文獻和甲骨文記載相符合,這說明殷商時期的漁洋村位于王畿區內都城之郊。

另外,在漁洋村收集到東漢、三國、北朝錢幣,與曹操墓有關的非民用建筑大型瓦磚、云雷紋瓦當,大門上用的銅泡、銅鈴,還有那個時期的鐵箭頭,用銅雀臺瓦做的陶硯,陪葬用的陶井、耳杯、陶俑狗、陶俑羊、人俑,建筑用的大型帶字筒瓦、蓮花瓦當,生活用的陶罐、陶盤、陶碗、陶勺等。值得一提的是,漁洋村還有東魏、北齊時期的窯場遺址,這些都是鄴都文化厚重的遺存。

漁洋文化遺址,是祖先留給我們的寶貴遺產,我們應該十分珍惜愛護,更應該積極合理地開發和保護,使鄴都文化與殷都文化一并成為安陽文化的根、安陽文化的魂。