烙畫(huà)藝術(shù)賞析

烙畫(huà)烙畫(huà)又稱(chēng)燙畫(huà),火筆畫(huà),即用火燒熱烙鐵在物體上熨..[詳細(xì)]

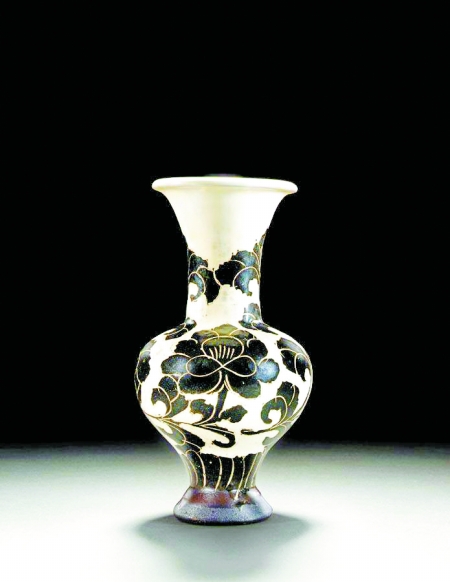

探尋河南陶瓷

剔黑留白瓶,北宋,當(dāng)陽(yáng)峪窯鞏縣窯白瓷執(zhí)壺,唐代,河南省..[詳細(xì)]

鄧淑蘋(píng):從清宮

姚永強(qiáng) 攝明代青玉“子剛”款仿古杯&ldquo..[詳細(xì)]

-

沒(méi)有記錄!

乾隆爺最?lèi)?ài)雪天的“那一鍋”:各朝火鍋大盤(pán)點(diǎn)

2015/11/6 16:06:07 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

西漢海昏侯墓出土青銅火鍋

11月4日,江西南昌西漢海昏侯墓階段性考古成果對(duì)外公布,南昌西漢海昏侯墓這一中國(guó)迄今發(fā)現(xiàn)的保存最好、結(jié)構(gòu)最完整、功能布局最清晰、擁有最完備祭祀體系的西漢列侯墓園成了業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)。據(jù)悉該墓葬共清理出土了各類(lèi)文物1萬(wàn)余件,其中就有一只青銅火鍋。

新石器時(shí)代 四足雙層方陶鼎 陶“火鍋”

遙遠(yuǎn)的新石器時(shí)代已有“火鍋”

大雪紛飛的冬天,呼朋喚友,圍坐著吃火鍋,是一件相當(dāng)幸福的事情。火鍋不僅是當(dāng)今社會(huì)人們最喜歡的美味之一,也是古人熱愛(ài)的菜式之一。火鍋,古稱(chēng)“古董羹”,如果追溯火鍋的源頭,大概可以追朔到距今4000多年的新石器時(shí)代。1989年在位于南京高淳縣固城鎮(zhèn)的朝墩頭遺址,出土了一件“四足雙層方陶鼎”。這件夾砂陶四足雙層方鼎,較為少見(jiàn),文化特征與河南龍山文化相似,距今約4000多年。由于是4000年前的生活用品,現(xiàn)在已有些殘缺,但仍能看出它“上下兩層”的結(jié)構(gòu)。據(jù)分析,先民們可能是在下一層點(diǎn)著火,上一層的鍋中烹煮食物。

商代“火鍋”有盤(pán)鼎 北京故宮博物院藏

商周時(shí)期多吃“小火鍋”

若說(shuō)新石器時(shí)代的“陶制火鍋”還頗為簡(jiǎn)陋的話(huà),那么商代的“火鍋”則達(dá)到了讓人驚嘆的精致程度。在商周青銅器中有一種鼎是炊器與盛器的結(jié)合體,這種鼎,其實(shí)就是商代的“火鍋”。在北京故宮中有這么一件——西周有盤(pán)鼎,有盤(pán)鼎又名灶鼎。鼎下有托盤(pán)用于盛放炭火,類(lèi)似于今天的暖鍋、火鍋。在以往的考古發(fā)掘品和傳世藏品中,帶盤(pán)鼎較少見(jiàn)。此種形制的鼎在陜西省寶雞市茹家莊西周墓中曾出土一件。有盤(pán)鼎通高20.2cm,寬16.4cm,重2.26kg,從這件青銅器的容量來(lái)看來(lái),盛滿(mǎn)菜也只夠一人食用,在分餐制情況下所用,一人一只,吃的是“小火鍋”。

商代 獸面紋青銅溫鼎

1989年在江西新干大洋洲出土一只商代獸面紋青銅溫鼎,腹部各面飾有上下兩層環(huán)柱角展體獸面紋,兩旁縱向共目夔紋。紋飾線(xiàn)條寬平,圖案簡(jiǎn)明,一側(cè)寬面橫開(kāi)一口,口前置門(mén),門(mén)可上下轉(zhuǎn)動(dòng)啟合,還設(shè)置了用來(lái)固定閉門(mén)的插銷(xiāo)。外底之上5.5厘米處的腹腔設(shè)有內(nèi)底,內(nèi)外底間形成夾層,起著爐灶的作用,在夾層里放上炭火,加熱的溫度雖不及柴火燃燒之高。也可以保持所盛食物常溫不冷。美味飄香。專(zhuān)家稱(chēng),這是或許是中國(guó)的火鍋鼻祖。

西周“火鍋” 井姬獨(dú)柱帶盤(pán)鼎

不僅商代流行“小火鍋”,周代也延續(xù)了這一風(fēng)氣。1974年至1975年,考古人員在陜西寶雞市茹家莊發(fā)掘了兩座西周墓葬,這兩座墓出土隨葬器物非常豐富,出土銅器、陶器及各種玉石飾物共1500多件。在60多件青銅容器中,便有兩只火鍋。

其中一只西周井姬獨(dú)柱帶盤(pán)鼎出土于二號(hào)墓中,此鼎造型奇特,只有一只足,上部是立耳鼓腹圓鼎,底部中央有一圓柱鼎足,立于一個(gè)三足盤(pán)上。經(jīng)分析,這不是普通做飯的鼎,而是當(dāng)時(shí)的火鍋,底部盤(pán)內(nèi)可置炭火加熱,方便將火源與菜品一起端到桌上。

西周井姬獨(dú)柱帶盤(pán)鼎高15.2厘米,口徑14厘米,鼎腹深7.8厘米,全器重1.8公斤。鼎底和盤(pán)上還有煙炱的痕跡,可見(jiàn)它是實(shí)用器隨葬的。另一只火鍋出土于一號(hào)墓乙室中,構(gòu)造、形制相同,僅腹腔較淺。

從西周井姬獨(dú)柱帶盤(pán)鼎的用途來(lái)看,當(dāng)年至少在周代貴族中間,便是開(kāi)始“吃火鍋”了。從其容量來(lái)看,盛滿(mǎn)菜也只夠一人食用,進(jìn)而推測(cè)是分餐制情況下所用,一人一只,吃的是“小火鍋”。

從戰(zhàn)國(guó)“火鍋”銅鼎中夾出一塊動(dòng)物骨頭

戰(zhàn)國(guó)墓內(nèi)發(fā)現(xiàn)“狗肉火鍋”

2010年11月,在陜西西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)二期考古工地上,清理出一座距今2400多年的戰(zhàn)國(guó)時(shí)期秦墓。在墓的壁龕中發(fā)現(xiàn)了一件青銅鼎、一件青銅鍾和一件漆器殘件。此鼎高20厘米、腹徑24.5厘米,有蓋,令考古人員驚訝的是,鼎內(nèi)竟然還有半下子骨頭湯。骨頭經(jīng)鑒定,被認(rèn)定是狗骨,證明這是一鍋狗肉湯,被趣稱(chēng)為“狗肉火鍋”。

吃火鍋,在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期應(yīng)該已經(jīng)比較普遍,此時(shí)更形象的叫法——是“溫爐”。1966年4月,在咸陽(yáng)境內(nèi)便發(fā)現(xiàn)了一件屬于戰(zhàn)國(guó)后期的“脩武府”青銅溫爐,此爐分上下兩層,上層盛食物或酒漿,下層放炭火。經(jīng)鑒定,此爐為魏國(guó)器具,可見(jiàn)戰(zhàn)國(guó)時(shí)不只秦國(guó)人吃火鍋,魏國(guó)人也吃火鍋。

西漢“火鍋”鐵暖爐 滿(mǎn)城漢墓中山靖王劉勝墓出土

西漢“火鍋”青銅染爐 江都王大云山漢墓

漢代“鴛鴦火鍋”分格鼎 江蘇盱眙江都王劉非墓出土

東漢三格“火鍋”

漢代流行“鴛鴦火鍋”樣式繁多

漢魏時(shí)期,人們吃火鍋已是很普遍了。從考古發(fā)現(xiàn)來(lái)看,此時(shí)已有各式各樣的火鍋,火鍋的材質(zhì)也不局限于青銅一類(lèi),出現(xiàn)了鐵火鍋、陶火鍋等;除了吃分餐制形式的“小火鍋”外,那時(shí)人們還吃起了可以放不同料湯、燒煮不同口味的鴛鴦火鍋。分格鼎,漢代的火鍋。又被稱(chēng)為古代版的鴛鴦火鍋。在江蘇盱眙縣境內(nèi)大云山西漢墓中考古出土的一件分格鼎,直接證明墓主、西漢江都王劉非就是一位火鍋“吃貨”。而且,不只證明他喜歡吃火鍋,還證明他吃的是“鴛鴦火鍋”。分格鼎,就是將鼎分成不同的燒煮空間,避免不同味道的料湯串味,其飲食原理如同現(xiàn)代的鴛鴦火鍋,方便有酸、辣、麻、咸等不同飲食習(xí)慣的食客。

唐三彩火鍋 重慶火鍋博物館藏

唐代“火鍋”是設(shè)宴必備

火鍋發(fā)展到后來(lái),已成為一種飲食時(shí)尚。在唐代,富人設(shè)家宴時(shí)一般都會(huì)備火鍋。詩(shī)人白居易《問(wèn)劉十九》一詩(shī)中有這么一句,“綠蟻新醅酒,紅泥小火爐”,這里的“小火爐”就是一種小火鍋,但是用來(lái)溫酒的,做菜的應(yīng)該更大一些。

宋 瓜瓣獸耳鑄銅火鍋

宋代“火鍋”漸趨平民化

宋代吃火鍋則很平民化。在當(dāng)年的黃河流域一帶,民間有“暖冬”風(fēng)俗,每到農(nóng)歷十月初一,時(shí)人便認(rèn)為入冬了。這一天家家都舉辦“暖爐會(huì)”,過(guò)節(jié)般地圍著火爐吃肉喝酒,此即宋代孟元老《東京夢(mèng)華錄》中所謂,“十月朔,有司進(jìn)暖爐炭,民間皆置酒作暖爐會(huì)。”暖爐會(huì)上,有的是吃燒烤,有的是吃火鍋。

遼代壁畫(huà)中的涮火鍋(臨摹)

遼代契丹人發(fā)明“涮火鍋”

“涮火鍋”何時(shí)出現(xiàn)的?至遲在公元10世紀(jì)時(shí)的遼代已有了。目前可以看到最早的涮火鍋場(chǎng)景,就是在遼代契丹人的壁畫(huà)中發(fā)現(xiàn)的。1984年,在對(duì)內(nèi)蒙古自治區(qū)昭烏達(dá)盟敖漢旗康營(yíng)子一座遼墓考古發(fā)掘中,在甬道東西兩壁上均發(fā)現(xiàn)了壁畫(huà)。其中一幅壁畫(huà)中,三個(gè)人圍著一個(gè)三足火鍋,席地而坐,中間一個(gè)人正在調(diào)撥著火鍋,火鍋旁邊一只三足容器內(nèi)盛著滿(mǎn)滿(mǎn)的肉等已清洗干凈的待用食材,桌上還有兩只盛放佐料的小碗……一千多年前契丹人涮火鍋的場(chǎng)景栩栩如生。

大明洪武年造火鍋

明太祖朱元璋首創(chuàng)“風(fēng)羊火鍋”

明代火鍋盛行,且吃火鍋已有現(xiàn)代講究的保健養(yǎng)生的概念。明代宋詡所撰的《竹嶼山房雜部•養(yǎng)生部》(卷三)“生爨牛”條,提供了兩種涮牛肉的方法,其中一種是將牛肉“視橫理薄切片,用酒、醬、花椒沃片時(shí),投寬猛火湯中速起”。明代洪武元年火鍋比較簡(jiǎn)單。建國(guó)初期,朱元璋比較節(jié)儉,金銀器很少,金銀的使用都有嚴(yán)格的規(guī)定,一般百姓是不許可使用金銀制品的,即使皇家用金銀器也很少。這件明早期銀火鍋:火鍋蓋上有大明洪武元年造銘文,火鍋身上左有“子孫滿(mǎn)堂”銘文,右有“有喜鵲落眉梢”的刻紋。火鍋制作精細(xì),器型少有。傳說(shuō):“風(fēng)羊火鍋”是明太祖朱元璋首創(chuàng)。

清乾隆御用銀帶蓋火鍋故宮博物院藏

清 銀壽字火鍋慈禧太后經(jīng)常使用的火鍋 故宮博物院藏

清晚期 掐絲琺瑯團(tuán)花紋菱花式火鍋故宮博物院藏

清咸豐 粉彩火鍋

清代火鍋風(fēng)靡全國(guó) 乾隆餐餐不落

在所有朝代中,喜歡且最會(huì)吃火鍋的當(dāng)屬清朝人。在清朝,火鍋不僅在民間盛行,而且成了一道著名的“宮廷菜”,在清宮中被稱(chēng)為熱鍋,清宮御膳食譜上有“野味火鍋”,曾被作為國(guó)宴。

火鍋在清宮中又稱(chēng)熱鍋,其質(zhì)地有陶瓷、純銀、銀鍍金、銅、錫、鐵數(shù)種。其基本形式有兩種:一種為組合式,由鍋、爐支架、爐圈、爐盤(pán)、酒精碗5部分組成,可以同時(shí)上桌燒煮食物,也可單獨(dú)用鍋溫食品。另一種為鍋中帶爐,爐內(nèi)燒炭火,能把水燒開(kāi),生魚(yú)、生肉、蔬菜等放入沸水中可以煮熟。

清朝每個(gè)皇帝都喜歡吃火鍋,尤其是清乾隆皇帝,幾乎每頓必上火鍋。以乾隆四十四年(公元1779年)八月十六日至九月十六日的御膳來(lái)說(shuō),據(jù)記載,共上各類(lèi)火鍋23種、66次,有雞鴨火鍋、舒意火鍋、全羊火鍋、黃羊片火鍋,有鹿肉、狗肉、豆腐、各種菜蔬等不同火鍋食材。

在皇家大小宴席中,也總少不了火鍋。乾隆四十八年正月初十,乾隆皇帝在乾清宮筵宴宗室,一次辦了530桌火鍋。嘉慶帝更有此愛(ài)好,在登基大典上,竟舉辦了1550桌的火鍋宴,應(yīng)邀品嘗者達(dá)5000余人,十分壯觀。慈禧太后也很喜歡吃火鍋,火鍋是她冬日里經(jīng)常享用的美食。

- ·豫見(jiàn)火鍋,愛(ài)在冬天火辣辣,日子過(guò)得鮮紅火熱

- ·沒(méi)有火鍋的冬天不完整!這些吃火鍋的事兒你知道

- ·數(shù)九寒冬日 美味火鍋正當(dāng)時(shí)

- ·江都王陵曾出土"五格火鍋" 格子分放不同肉食

- ·重慶火鍋欲申請(qǐng)世界級(jí)非遺 遭網(wǎng)友炮轟

- ·春節(jié)文化也是“軟實(shí)力”

- ·武漢熱干面、重慶火鍋申報(bào)國(guó)家級(jí)“非遺”

- ·"禮義之邦"與"禮儀之邦"考辨:豈止一字之差

- ·商周時(shí)"鼎"或?yàn)樽钤缁疱?nbsp;漢代人已吃"鴛鴦火鍋

- ·首屆中原火鍋文化節(jié)將于11月28日啟動(dòng)