-

沒有記錄!

- 1、“同姓不婚”的實質

- 2、我國古代少數民族姓氏漢化

- 3、客家姓氏與人口

- 4、鄒——出自山東鄒縣的姓

- 5、卓——源于楚公子卓的姓

- 6、河南省姓氏文化研究會赴東南亞開展姓氏

- 7、原始姓源于圖騰

- 8、韓國人的姓氏與中國姓氏有什么關系?

家風家訓:軌物范世的生動教材

2017/4/26 16:56:04 點擊數: 【字體:大 中 小】

編者按

黨的十八大以來,習近平總書記多次就家風建設作出重要論述。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》指出,要“挖掘和整理家訓、家書文化,用優良的家風家教培育青少年”。回望歷史,家風家訓既有代代相傳的不變基因,又有順時應勢的創新發展,在文化傳承、社會建設、國家進步中發揮了重要作用,是中華民族的寶貴文化遺產。為推進優秀家風家訓的傳承發展、凝聚干事創業的精神力量,本刊今天特約請三位專家就這一問題進行探討闡釋。

我國傳統文化認為家庭是社會的基石,“齊家”是“治國”“平天下”的前提,因而以“整齊門內,提撕子孫”為宗旨的家風家訓文化歷來受到人們重視,在我國教育史、文化史上占有十分重要的地位,成為中華民族極具特色的寶貴文化遺產。傳承和弘揚優秀傳統家風家訓文化,對于我們今天實施文化傳承工程,推進優秀家風培育和家庭、社會建設具有重要的學術價值和現實意義。

一

家訓,也稱家誡、家范、宗規、族訓、家語等等,主要是指父祖對子孫、家長對家人、族長對族人的訓示教誨。此外,也有一些是夫妻間的囑托、兄弟姊妹間的誡勉。中國家訓教化傳統源遠流長,早在3000年前,就出現了周文王臨終前給武王傳授治國理政經驗和中和、德治之道的家訓文獻《保訓》。此后經過歷代發展、流傳,傳統家訓資料更是卷帙浩繁。從家訓的作者看,既有君王帝后、達官顯宦、碩儒士紳,也有農夫商賈、普通百姓。從家訓的內容看,幾乎涉及家庭生活乃至社會生活的方方面面,其中既有家長治家處世的經驗傳授,也有其親身經歷的教訓之談;既有歷代先賢大儒教導語錄的匯編,也有名人模范事跡、美德懿行的輯錄。從家訓的形式看更是多種多樣,既有帝、后訓諭皇室、宮闈的詔誥,也有士人教導幼童稚子的啟蒙讀物;既有家訓、家范、家誡等長篇專論,也有家書、詩詞、箴言、碑銘等簡明訓示;既有苦口婆心的規勸,也有道德律令性質的家法、家規、家禁等。

傳統家訓的基本載體有兩類:一是族長或家長撰寫、制定、有較強的教化意義和規范作用的家規、族訓或家教文獻;二是對家人子弟進行的家庭教化、訓誡活動。前者是文本,后者是教化活動實踐,這兩方面相輔相成、彼此為用。

家訓既是傳統社會指導、規約家庭成員的行為準則,也是居家生活、軌物范世的家庭教育教科書。傳統家訓教化內容極其豐富,幾乎涉及各個生活領域,但核心始終是圍繞睦親治家、處世之道、教子立身三個方面展開的。就睦親治家而言,既有父子、夫婦、兄弟謹守禮法、各無慚德的居家之道,也有持家謹嚴、勤儉睦鄰的治家之法。就為人處世而言,大致包含愛眾親仁、博施濟眾的博愛精神,救難憐貧、體恤下人的人道思想,中和為貴、文明謙恭的修養理念,近善遠佞、慎擇交游的交友之道,好生愛物、物人一體的和諧意識。就教子立身而言,主要包括涵養愛心、蒙以養正、勵志勉學、潔身自好、淡泊名利、自立于世、奉公清廉、篤守名節、勤謹政事、報國恤民等規范和教化內容。

當然,受封建社會特定歷史條件的影響,傳統家訓不可避免地存在著一些因果報應、體罰懲戒、強調卑幼服從尊長等唯心主義和封建綱常禮教的糟粕,但這畢竟不是家訓文化的主流。

二

傳統家訓文化是中國血緣宗法式農業社會里產生和發展起來的特有文化現象,是一種以儒家文化為基本內核的倫理型文化,在歷史上發揮過重要作用。

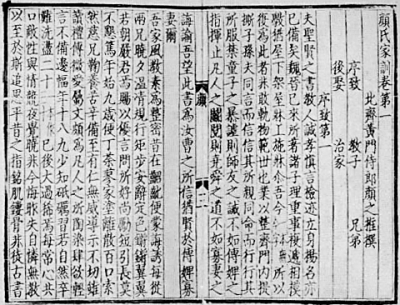

家訓文化以別具特色的教化方式保證了傳統社會家庭生活、社會生活的穩定,推動了中國農耕社會的文明進步。顏子推在《顏氏家訓》中談及撰寫家訓初衷時指出:“夫同言而信,信其所親;同命而行,行其所服。禁童子之暴謔,則師友之誡,不如傅婢之指揮;止凡人之斗鬩,則堯舜之道,不如寡妻之誨諭。”正是由于家長在孩子心目中的崇高地位,以及代與代之間的血緣親情,家長的訓諭比起他人教誨更容易被孩子接受,更易于通過熏陶濡染,入耳入心。家訓文化在教化和制度上有效地保障了家庭生活的穩定,推動了中國農耕文明的進步。

家規族訓規約是中國傳統社會治理的重要方式,有利于家國整合機制的形成和鞏固。在家國同構的傳統社會,齊家睦族是社會得以治理與維持穩定和諧的基礎。國是家的擴大,家是國的縮小,“資父事君,忠孝道一”(《魏志·文聘傳注》);“所謂治國必先齊其家者,其家不可教而能教人者,無之。故君子不出家而成教于國……一家仁,一國興仁;一家讓,一國興讓。”(《大學》)家訓文化最基本的功能是倫理教化功能,家訓教化在家庭、宗族中有效倡行了敦親睦鄰、立身修德、謙恭處世等倫理道德準則,熏陶出品德高潔、清正廉明、為國為民的名臣賢士,促進了家國整合機制的鞏固。可以說,家訓族規作為國家法的重要補充,發揮著維護家庭宗族穩定、調控民間社會秩序和保持國家長治久安的作用。

傳統家訓文化推進了儒家思想的世俗化和社會化,加速了儒學的傳播。雖然早在漢武帝時期就宣布了儒學的正統地位,實行了“罷黜百家,獨尊儒術”的文化政策,然而由于社會成員文化水平偏低的限制,語意深刻玄奧的儒家典籍傳播受到了很大制約。家訓教化則不然,由于家長、族長撰寫和訂立家訓族規的宗旨是教化、規范家人子弟,為便于他們理解接受,在語言上盡量避免晦澀難懂的詞句。特別是宋明以來許多世家大族競相刊行本族家訓及歷代名士家訓文獻,通過家訓載體使儒學得到了更大范圍的傳播。此外,有些家訓著作還被作為私塾蒙館對兒童教育的啟蒙讀本,這也在一定程度上推動了儒學的社會化。譬如,朱柏廬《治家格言》雖僅五百余字,但言約義豐,多以對仗的格言警句、朗朗上口的韻語,闡述儒家為人處世、治家修身之道,被尊為“治家之經”。由于它通俗流暢、富含哲理,清代至民國年間一度成為童蒙必讀課本之一,流傳甚廣。

家訓教化助推了優秀家風的營造和傳承。家風是一種無言的教化,而優秀家風的培育離不開家訓文化的滋養。北宋司馬光以《家范》《訓儉示康》等家訓,倡導“謹守禮法”和“德教為先”的治家之道,“以義方訓其子,以禮法齊其家”,他囑咐兒子“吾本寒家,世以清白相承”。在司馬光家訓的影響下,司馬家族雖世代貴胄,卻勤儉持家、和待鄉曲,其家風一直為時人稱譽。被朱元璋譽為“江南第一家”的浦江鄭氏家族,以其家訓《鄭氏規范》治家教子,告誡子孫“倘有出仕者,當早夜切切以報國為務,撫恤下民”。在這種家風影響下,該家族宋元明三朝出仕做官者達173人,無一人因貪贓枉法被處置。

三

傳統家訓是我們祖先留下的寶貴文化遺產。家訓文化作為我國傳統倫理文化的重要組成部分,無論是教育內容還是教化方式,都有諸多值得我們深入挖掘、吸納借鑒的價值。

探討家訓思想及其教化實踐,古為今用,有利于推進今天的家庭教育和家庭美德建設。以教家立范為宗旨的家訓,切于實用、操作性強,許多家訓名篇被奉為治家教子的“龜鑒”而流傳極廣。我國的家訓文化實質是倫理觀、價值觀教育和人格塑造。把閃耀著中華民族智慧之光、至今仍有借鑒價值的家訓整理出來,建立適應時代需要的科學家教學和家訓文化,為家庭教育和家庭美德建設提供有價值的參考,顯然是一件有利于社會、有益于后代的工作。

立足傳統家訓資源,為當代優秀家風培育提供理論支撐和實踐參考。“天下之本在國,國之本在家”(《孟子》)。無論是在家國同構的傳統社會,還是在追求和諧發展的當代中國,家庭始終是人安身立命之所,是社會的最小細胞。家風既是民風、社風的基礎,也會向黨風、政風延伸。對傳統家訓教化、家風熏陶經驗教訓進行系統梳理,在此基礎上順應時代要求,揚棄傳統家訓文化治家、睦親、教子、處世之道為今所用,能夠為我國當前的優秀家風營造提供理論支撐和實踐借鑒,進而助推黨風政風和優良民風、社風的形成。

借鑒家訓教化、規誡路徑方法,為精神文明建設提供有益借鑒。傳統家訓教誡及優良家風熏陶維系了家庭與家族共同體的團結與穩定,家訓思想教化將儒家倫理貫徹到一般家庭,敦化了社會習俗與道德風尚。這為我們今天的精神文明建設提供了極有價值的借鑒。因此,研究傳統家訓文化,把跨越時空、富有永恒魅力、具有當代價值的文化精神運用于新型家訓文化構建,可以促進當下社會治理、家德家風建設乃至整個社會的精神文明建設,進而達致社會穩定、家齊國治的目標。

(作者:陳延斌,系國家社科基金重大項目“中國傳統家訓文獻資料整理與優秀家風研究”首席專家、江蘇師范大學教授)