-

沒有記錄!

書畫鑒藏須防五大誤區

2013/11/8 16:31:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

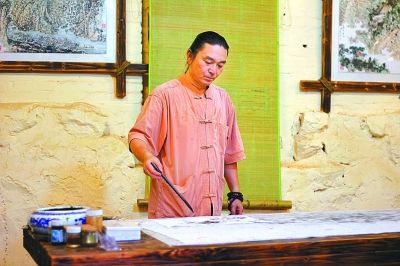

歷年的春拍和秋拍均顯示,書畫始終是藝術品拍賣成交的主力。不過,盡管書畫市場空前火爆,但藝術品研究機構的調研卻發現,八成以上的購買者實際并非真正的藝術愛好者。“許多人大批量買進書畫,其實是把它當作一種純粹的投資品,就像股票一樣,希望能夠短期套利。”這些年一直活躍在藝術界,并與北京和廣州兩地的書畫投資者有著廣泛接觸的金陵國畫名家、書畫鑒藏專家、中國紅泥畫首創者孫金龍對南方日報記者坦承,書畫市場的水是很深的,沒有經過一定的專業訓練和經驗積累就想到這里來狠狠撈一把的想法恐怕不現實,沒有專業的藝術品投資顧問指導,就貿然出手買進所謂名師作品,很可能竹籃打水一場空。

“書畫藝術品的投資和收藏,拼的不僅是資金上的硬實力,拼的更多是見識和眼光這樣的軟實力。”孫金龍指出,對于新入行的投資者來說,最重要的是謹防書畫鑒藏的五大誤區。

●南方日報記者 馮善書

誤區一:唯名論畫 不看作品

收藏者出于商業利益來買進書畫作品,只能算是一種短期的投資行為。在孫金龍看來,抱著這樣的目的進入市場的人占有相當大的比例,因此,主導他們行為的并不是純粹的藝術判斷,很多時候,他們所做的事甚至與藝術毫無關系。特別是一些企業老板,往往只考慮短期的市場效應,并不深究其在未來長時間內的真正藝術價值,這就給那些善用傳播和營銷手段的投機者提供了機會。

“現在市場上完全靠炒作起家的‘成功藝術家’比比皆是。由于抓住了一些非專業藏家只重名氣的心理,只要披上一件不錯的外包裝,就能夠獲得買家一股腦的追捧。”孫金龍直言,決定書畫藝術品價格的因素確實與藝術家的名氣有很直接的關系,很多書畫家的知名度與其在市場上的受歡迎程度也確實是成正比的。在多數情況下,藝術家知名度高,也代表著其作品的藝術性以及保值和增值的潛力更大些。特別是當投資者在缺乏專業知識的情況下,只能像消費一般商品那樣,通過藝術家本身的品牌去認識和判斷其作品的價值。

不過,唯名氣論作品的投資理念有時也會出現問題。孫金龍認為,面對名家,投資仍然應該保持必要的冷靜。在他看來,即使是真正的名師,也不能在每一幅作品上都能夠平衡發揮自己的水平。特別是當一些名師的作品在市場上面臨供不應求的情況下,不免就會出現“倉促之作”、“應酬之作”,或者是“偷懶之作”。

“投資收藏,贏在眼光,勝在收藏。買書畫本質上是買未來,最忌短視。”孫金龍對南方日報記者說,有名的藝術家也是從無名過來的,如果我們能夠在藝術家還沒有出名或特別出名的時候,就能夠根據藝術判斷提前買進他們的一些精品,不是更有投資價值嗎?

誤區二:職位蔽眼 忽視水平

根據作者的官職來判斷其書畫作品的藝術價值,這聽起來似乎比“唯名氣論作品”更不靠譜。有一些投資者,在買進一件書畫前,首先要搞清楚,作者是否在行業協會擔任要職,譬如是不是書法家協會或者美術家協會的主席或副主席,再譬如,是不是畫院的院長或者美術館的館長?

事實上,南方日報記者調查也發現,業界普遍認為能夠在體制內擔任一定職務的藝術家,更有利于在推廣上做文章,其作品也更容易在市場上打開銷路。正因為如此,一些藝術家即使在行業協會或畫院等官方機構沒有擔任職務,也一定要掛上一些民間畫院院長的頭銜,以此來吸引投資者的關注。這也導致了當前的藝術界,各種各樣的書畫院魚龍混雜,有些書畫院,動不動就給自己戴個“世界”、“華人”或“全國”的頭銜,實際只不過是個人注冊的皮包機構,不但學術界無人知曉,就連資深的行業人士也沒有聽過。

“這反映了書畫投資者思想上出現的另外一個誤區。”孫金龍對記者說,書畫市場實際還是個買方市場,藝術家上述這些怪異行為,本質還是跟著市場規律在走的,如果投資者不要求看這個,誰會費盡心思去搞這些門面功夫?

事實上,盡管行業協會或某些藝術機構,對擔任領導職務的藝術家有較高的專業要求。然而,在孫金龍看來,這并非意味著身居要職的人都相應地具有較好的藝術修為,更不代表著職位越高,其藝術水平就越高。判斷一幅書畫的藝術價值和市場價值,只可以將藝術家的官職或兼職當成是其中一種參考因素,而不能視為價值考量的唯一標準。“要想買進一幅真正有藝術價值、值得收藏的精品,眼光還是得回到作品本身來。”

誤區三:唯尺論價 越大越好

按照書畫市場長期形成的交易習慣,藝術家的潤格基本上是以每平方尺為單位進行估價的。以此來計算的話,尺寸越大,就意味著該作品的總價越大。譬如,某名家所畫的規格為丈二的牡丹,比其八尺的總價要高。這就給投資者提出了一個問題,是不是收藏越大的畫越好呢?特別是,當他們發現現在的藝術網站普遍都在此平方尺來給待拍作品出具參考價,而拍賣機構在征集作品時普遍追求大尺幅書畫時,投資者的判斷就會受到引導:畫越大,其收藏價值就越高。

“這同樣是一種認識上的誤區。”孫金龍說,他發現在自己身邊的一些很有名的藝術家,居然也受到了這一習慣的影響,從而有意識地多創作大尺幅的作品,似乎只有不斷炮制出巨制,才能更快地占領市場,獲得更高的商業回報。“顯然,這極大扭曲了人們的價值觀。自古以來,我們所知道的那些書畫名作,都不乏小品,有多少是真正的書畫巨制?”

誤區四:盲目追漲 高位接盤

陷入這一誤區的往往是那些具有雄厚資金實力的入門投資者。因為腰包里裝的錢比別人多,這類收藏者往往不愿意在中低端市場“浪費時間”,而更傾向于到高端市場上去追逐那些已經在藝術市場具有一定知名度的藝術家或者作品。

“這些人,在那些不負責任的媒體和商業機構的誤導下,往往把所有的名師名作看成是一種不會掉價的硬通貨,誤以為只有投資這樣的藝術品才不會有風險。”郭金龍對記者說,殊不知,盲目追漲、高位接盤的風險是最高的。

在他看來,書畫市場的泡沫遠比我們想象的大。特別是一些已經被資本炒作過一段時間、價格上到較高位置的藝術家作品,沒有足夠的遠見把握是不應該輕易去接盤的。他認識的一位很有名的畫家,近兩年就因為一些大資本的撤離,而使得自己作品的市場價從兩年前的最高位猛跌了2/3。那些在高位買進其作品的投資者,現在很可能在叫苦連天了,弄不好,有些沒有做好科學投資組合的藏家很可能已經因此破產。