精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點(diǎn)排行

古代尺牘的梨棗源流(3)

2013/12/21 8:55:35 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

四

有清一代,尺牘的發(fā)展呈現(xiàn)出“眾流并進(jìn)”的復(fù)雜面貌,無論學(xué)者論學(xué)、文人抒懷、寒士干謁……都可謂“各擅勝場”。袁枚《小倉山房尺牘》、許思湄(葭村)《秋水軒尺牘》、龔萼(未齋)《雪鴻軒尺牘》并稱清代三大著名尺牘別集,從清代后期到民國時(shí)代,三書一再重刻翻印,還出現(xiàn)了多種注本以至“言文對(duì)照”本,一時(shí)有“尺牘模范”之稱。許、龔都是以游幕為生的“紹興師爺”,其尺牘內(nèi)容多為候敘、慶吊、勸慰、請(qǐng)托、辭謝、索借之類,所敘情事淺近,且多酬應(yīng)套語,好用典故、駢儷,雖文辭雅麗,切合實(shí)用,卻千篇一律,缺少真意。

相比之下,號(hào)稱乾嘉詩壇“都頭領(lǐng)”“及時(shí)雨” 的袁枚則確實(shí)不愧一代尺牘大家之名,雖然他曾說過“尺牘,古文之唾余”,但比起“體最嚴(yán)潔”的古文,尺牘“信手任心,謔浪笑傲,無所不可”的特點(diǎn)似乎更適合這位標(biāo)舉“性靈”的大詩人發(fā)揮才華,所作“意趣橫生,殊勝蘇、黃小品”,例如袁枚從徐秉鑒信中獲知寄給徐的兩部《隨園全集》途中被人抽匿一部,非但并不氣惱,反而自覺“倍有榮焉”,“感竊書人之知己,而服世兄之神明,特再寄一部,紙墨刷印,大勝于前”,得意之色躍然紙上,令人莞爾。舒位評(píng)袁枚云:“非仙非佛,筆札唇舌,其雨及時(shí),不擇地而施” ,雖意在評(píng)詩,但用以評(píng)價(jià)此類個(gè)性十足的尺牘妙品似更為確當(dāng)。

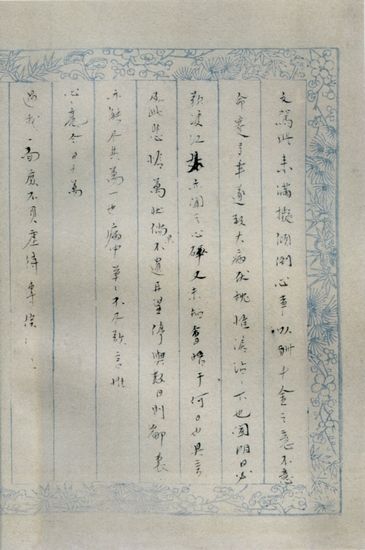

常被人與袁枚相提并論的還有晚清經(jīng)學(xué)大師俞樾。俞樾還曾自制信箋多種,其中以文字入畫的“墨戲箋”尤具特色。

五

從本質(zhì)上來說,尺牘是“無人可以不作”的日常實(shí)用文體,因此對(duì)于難以“自鑄偉詞”的普通人而言,可供模仿套用的書儀等實(shí)用參考書就變得頗為重要。現(xiàn)存最早的書儀是西晉書法家索靖所書《月儀帖》,敦煌藏經(jīng)洞也發(fā)現(xiàn)了百余件唐五代時(shí)期的書儀寫本。北宋司馬光《司馬氏書儀》將表奏、公文、私書、家書等實(shí)用文書的寫作格式置于首卷,體現(xiàn)了書儀在傳統(tǒng)禮制中的重要地位。隨著唐宋以降的社會(huì)變遷,書儀等尺牘參考書也經(jīng)歷了從貴族化到世俗化的過程,繁復(fù)森嚴(yán)的禮制色彩逐漸淡化,與日常生活結(jié)合得日益緊密,實(shí)用性逐漸增強(qiáng)。明末清初各種尺牘選本的興盛很大程度上就和時(shí)人對(duì)尺牘參考書的需求有關(guān),雖然周亮工曾批評(píng)過當(dāng)時(shí)尺牘選本分門別類、“利淺學(xué)之漁獵,便不文之襲取”的現(xiàn)象 ,但由于此類“合俗簡編”切合多數(shù)讀者的實(shí)際需求,其繁榮并未稍減,甚至還吸引了若干著名文人參與編選,上文提及的《如面談》、《尺牘初徵》等書即其顯例,馮夢(mèng)龍為《如面談》一書作序,就特別強(qiáng)調(diào)其便于日常參考的實(shí)用功能:

善讀書者,即此編推之,無不可漂秦溺漢;不善讀書者,就此編而步之趨之,談?wù)哌b遙,閱者唯唯,……而故人千里,并隨明月同來;一片相思,不共白云留住矣。

清末民初再次出現(xiàn)了尺牘書籍的出版高峰,不僅曾國藩、吳汝綸等名人尺牘風(fēng)靡一時(shí),冠以“尺牘大全”、“最新尺牘”等名號(hào)的各類實(shí)用尺牘參考書也大行其道,還出現(xiàn)了《詳注通用婦女尺牘》、《白話學(xué)生尺牘》、《白話商業(yè)尺牘》等針對(duì)特定讀者群體需要的尺牘書籍,可謂品種繁多、五花八門。時(shí)至今日,雖然傳統(tǒng)尺牘早已失去了其實(shí)用功能,但這些尺牘典籍仍不失為重要的社會(huì)文化史料。(作者系上海圖書館研究人員)【原標(biāo)題:古代尺牘的梨棗源流】

責(zé)任編輯:C009文章來源:東方早報(bào) 2013年12月02日

相關(guān)信息

精彩展示

評(píng)論區(qū)