-

沒有記錄!

也談中國畫的“空白”

2015/7/28 12:06:27 點擊數: 【字體:大 中 小】

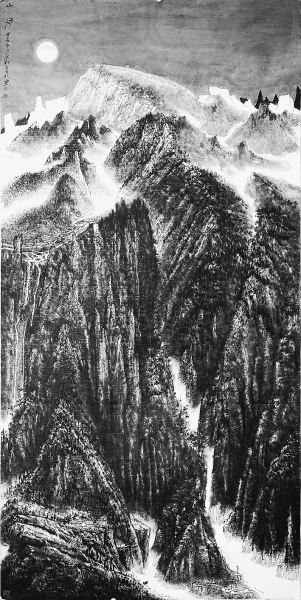

山月(中國畫) 林永松

中國畫以意成像,“空白”作為獨特、重要的藝術表現手法,留下了許多經典畫作。宋代《寒江獨釣圖》便是一個例證,其畫面僅一葉扁舟、一個釣翁和寥寥數筆水紋,四圍皆白。賞此畫作,遠觀頓生江天無限寥廓之感,近看平添智者清寂之慨!畫家“惜墨如金”構建的虛實意象,極致地詮釋了唐柳宗元《江雪》詩“絕”、“滅”、“雪”、“獨”的情韻和意境。這幅畫“計白當黑”,似無卻有,“筆精墨妙”,含意無窮,啟迪聯想。

“計白當黑”既是中國畫獨特、重要的藝術表現方法,更是涵養中國畫的人文傳統和創作理念的要求,就是畫家要自覺運用藝術辯證法來巧妙地處理虛與實、斷與續的關系,編織起審美感知、審美理解、審美創造的紐帶。現代美學大家宗白華先生認為:“藝術家創造的形象是‘實’,引起我們的想象是‘虛’,由形象產生的意境就是虛實的結合。一個藝術品,沒有欣賞者的想象力的活躍,是死的,沒有生命。一張畫可使你神游,神游就是虛。”中國畫不像西方畫作那樣寫實用色,其魅力就在似與不似間。以觀念和技法的藝術個性處理藝術真實與欣賞聯想關系,在作品中創造出“似與不似”的意象,正是筆者的美學追求和創作努力的方向。

中國畫的“空白”藝術,在虛實相間的黑白畫面里蘊涵了繁密與簡約的鮮明藝術對比。宋人李公麟所作《放牧圖》,只用工筆繪出人與馬,而那些山坡、那些樹木,是用飛白的干筆粗粗勾勒的,僅僅是空白的輪廓。由于畫家善于處置畫作的空白與穿插,便能于斷與繼、簡與繁、疏與密、淡與濃的千變萬化中求得整體的和諧與美感。清代畫家方士庶的感悟是:“山川草木,造化自然,此實境也;畫家因心造境,以手運心,此虛境也。虛而為實,在筆墨有無間。”顯然,藝術的空白實際上暗藏著創作者的主觀印象和情感。具有創造力的山水畫家,雖然觀照造化、師法自然,但其筆墨能夠在天地之外別構一種靈奇,我在創作《山月》時,著意用黑白強烈對比拓展了畫面的空間,用疏淡的筆墨勾勒枯而猶健的老松,于風輕云淡中刻畫其老而彌堅的品格;一輪圓月灑下的清輝彌漫在遠山近峰中,表現出人與自然的綿綿情意。

古人作畫時常采用“截斷法”分割畫面以留白。比如:畫面的一側是山,中為云煙阻斷,清明處再現一段峰巒;或是上有奇峰摩天,下有小橋流水人家,中間煙鎖云遮,出現一段空白。北宋郭熙在《林泉高致》中有過精妙的論述:“山欲高,盡出之則不高,煙霧鎖其腰則高矣;水欲遠,盡出之則不遠,掩映斷其脈則遠矣。”這種截斷法就是劉熙載在《藝概》中說的意思,“意不可盡,以不(言)盡之”。截斷處留下的“空白”,便是為欣賞者留下的想象空間。我在創作《江流天際》時,以淡墨作切割之用,讓流云、飛瀑與溝壑將重重山巒切割成幾大塊,山谷流云,峰巒疊翠,整個畫面奇崛幽峭、氣象萬千。

從墨色到墨法的流變,更深層次地顯示了中國畫“空白藝術”的生命力。墨分“五色”——焦、濃、重、淡、清,“白”是之外的“第六色”,正是“無色之色”。清人華琳說:“白即紙素之白,凡山石之陽面處,石坡之平面處,及畫外之水天空闊處,云物空明處,山足之沓冥處,樹頭之虛靈處,以之作天,作水,作煙斷、作云斷、作道路、作日光,皆是此白。”又說:“禪家云:‘色不異空,空不異色;色即是空,空即是色’,真道出畫中之白,即畫中之畫,亦畫外之畫也”。“空白”儼然成為繪畫的語言技法。至近現代西畫東漸的影響,中國畫各種筆法、墨法與時俱進,尤其是皴法和積墨、破墨等技法在山水畫創作中的變革性拓展應用,“空白”的理念又演變成為色階區分的表現手段。

中國畫的空白其實體現著中國人對氣韻生動、空靈境界的審美追求。西方的寫實繪畫,嚴格遵循著透視學、光學的科學法則,連天空都需要無所遺漏地用色彩畫出,而不允許有空白的畫布。與之不同,中國畫中的空白,可以是天空,可以是水面,可以是白色的墻壁,也可以什么都不是,但卻關乎氣韻,一種氣場,是虛實變化的需要,而且虛中有實,實中有虛,虛實相生,要求生動鮮活。氣只是一種感覺,其時空觀念可以是自由的,示意性的。比如馬遠的《長江萬里圖》也只是意象中長江的幾個片段,《韓熙載夜宴圖》并沒有燈燭光影的描寫。在繪畫之外的其他藝術門類里,也很容易感受到:詩歌以“不著一字,盡得風流”為上品,音樂以“此時無聲勝有聲”為極致,戲劇舞臺上七八兵卒便是“百萬雄師”,古典舞蹈如《霓裳羽衣曲》《白纻曲》也著力表現“飄逸轉旋回雪輕”“體如輕風動流波”般的飄逸輕靈之美。所謂“氣韻”,就是宇宙中鼓動萬物之“氣”的節奏、和諧,繪畫中追求的節奏和樂感。顧愷之論畫時說的“遷想妙得”,就是畫家調動形象思維進行藝術創作的狀態。中國畫的空白,不只是畫家“遷想”的“妙得”,還是一處氤氳韻味的“氣場”,引誘欣賞者從“空白”處與創作者進行藝術對話。

中國畫“空白”藝術的發展需要觀照欣賞者的審美理解和創造。“留白”本身就具有自由多義、撲朔迷離的特點,恰到好處的運用,既是畫家學養、功力的表現,又能引導欣賞者更好地發揮自身的主觀能動性,產生廣博無垠的想象空間,實現真正的精神享受。藝術的空白并非真的空白。宋徽宗親自主持的皇家畫院的考試中,有一位畫師作一幅題為《踏花歸去馬蹄香》的畫,畫面上沒有一朵花,但見馬蹄躍動,群蝶追逐,畫的意旨躍然紙上。藝術空白不只是畫面的留白,更在于創造聯想的空間。

學畫以來,我悉心揣摩過許多名家精品,他們作畫不拘前人陳規,勇于獨辟蹊徑。像傅抱石先生長期體察真山真水,其創作在傳統技法的基礎上總是新意迭出。德國大詩人歌德主張:“我們不應把畫家的筆墨或詩人的語言看得太死太狹窄。一件藝術作品是由自由大膽的精神創造出來的,我們也要盡可能地用自由大膽的精神去觀照和欣賞。”在中國畫不斷革新演進的過程中,“空白”藝術的理念及其技法還需要不斷創新和發展,我希望自己成為一個勇于破繭而出的探索者,通過個性化的創作,形成個性化的藝術風格,實現自己化蛹成蝶的藝術夢想。