精彩推薦

熱點關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

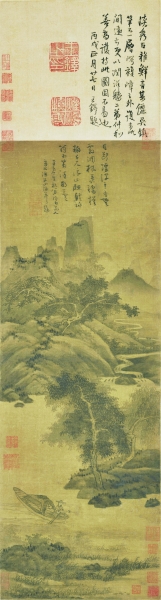

漁隱山水間

2016/5/24 14:30:19 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

默慈

吳鎮(zhèn)(1280—1354)字仲圭,號梅花道人,又自稱梅花和尚、梅沙彌。浙江嘉興人,以善畫山水、墨竹而聞名,其山水效法董巨,墨法淋漓。與黃公望、王蒙、倪瓚一起,被推為“元季四大家”。他在“元四家”中用墨最為濕潤,也正是這種濕潤賦予了其畫以深邃的道家哲學(xué)意境。

在中國古代,漁、樵、耕、讀被文人士大夫視為理想化的生活方式,并常被用作文藝作品的主題,以表達(dá)作者避世遁隱的愿望,其中尤以“漁隱”的素材最為普遍,繪畫史上的“漁父情結(jié)”久矣。時至元代,異族統(tǒng)治,政治背景復(fù)雜,漢族文人仕進(jìn)無門,社會地位驟降,江南士人遭遇尤甚。大概受莊周“上與造物者游,而下與外死生無終始者為友”的影響,“漁隱”就更頻繁地出現(xiàn)在繪畫作品中,其中以吳鎮(zhèn)的《漁父圖》最為典型。

吳鎮(zhèn)喜作《漁父圖》以抒其懷,平生所作《漁父圖》甚多,存世四幅,景物基本相似,此圖原是四條屏中的第四幅,為其中代表。畫作之上,但見群山聳峙,遠(yuǎn)岫在山嵐霧靄之中若隱若現(xiàn)。零星幾點樹木,裝點著山麓峰頂。坡旁水澤,小舟閑泊。一漁父頭戴草笠,一手扶漿,一手執(zhí)竿,坐船垂釣,境界迷蒙幽深。全圖墨色蒼潤,山石、樹木、枝葉濃淡交替,筆法多變,皴擦點染,借以表現(xiàn)層次關(guān)系并突出主要物象。畫上自題:“目斷煙波青有無,霜凋楓葉錦模糊,千尺浪,四腮鱸,詩筒相對酒葫蘆。至元二年秋八月,梅花道人戲作漁父四幅并題。”此情此景,漁父頭戴斗笠載酒船頭,一任小船隨波逐流,大有幾分“小舟從此逝,江海寄余生”的瀟灑架勢,莊周“巧者勞而智者憂,無能為者無所求,蔬食而遨游,泛若不系之舟”的超脫之境亦躍然紙上。

吳鎮(zhèn)出生前一年,南宋滅亡,文人的境遇相比宋代簡直是天壤之別。伴隨著吳鎮(zhèn)成長的是國內(nèi)起義軍席卷,暴亂水災(zāi)地震更使得社會動蕩不堪。元朝軍隊還遠(yuǎn)征他國,戰(zhàn)爭頻仍民不聊生。難怪其《沁園春·題畫骷髏》嘆道:“古今多少風(fēng)流,想蠅利蝸名幾到頭。看昨日他非,今朝我是,三回拜相,兩度封侯。采菊籬邊,種瓜圃內(nèi),都只到邙山土一丘。惺惺漢,皮囊扯破,便是骷髏。”吳鎮(zhèn)終身不仕,賣卜于錢塘等地,這“漁父”大概也正是他精神世界的化身吧。

責(zé)任編輯:M005文章來源:中國文化報

下一條:誰來保護(hù)正在消亡的電影文化遺產(chǎn)上一條:“閩派”與閩畫

相關(guān)信息

精彩展示

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽民俗文化商城