-

沒有記錄!

顧愷之與《女史箴圖》

2016/6/6 10:25:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

顧愷之(約346—406)字長康,小字虎頭,生于晉陵無錫(今屬江蘇省),出身世家大族,為孫吳大臣顧雍之后。他是東晉最偉大的一位畫家,同時,也是一位繪畫理論家。當時人說顧愷之有三絕:畫絕、文絕、癡絕,在南朝劉義慶的筆記小說《世說新語》中,也留下了不少關于他的逸聞趣事。

秦漢時期的繪畫藝術,種類繁多,不僅包括宮殿寺觀壁畫、墓室壁畫、帛畫、工藝裝飾畫,還包括兼有繪畫和雕刻兩種特點的畫像石和畫像磚。從考古發掘所見的先秦漢墓室壁畫以及漢代畫像磚石所描繪的圖像中,我們可以得知,人物只是畫面整體的一小部分,并未分離成單獨的一科。當時,人們對于人物畫,看重的是其教化功能,即曹植所說的“存乎鑒戒者圖畫也。”(《太平御覽》卷七五一引《歷代名畫記》)。

漢末以后,隨著佛教的日益興盛,以宗教宣傳為背景的人物繪畫開始獨立出來,并涌現出一批佛教繪畫名家。隨著人物品評風氣盛行,人物繪畫的對象不再局限于神話傳說和前代人物,而開始面向當世人物。在此背景之下,形神兼備,能充分反映人物精神氣質,筆墨簡淡高華成為當時人物繪畫追求的主要目標。這一點,在顧愷之的繪畫創作中有非常典型的表現。顧愷之圖寫人物,并不僅僅圖其外形輪廓,而十分注意人物精神世界的塑造。為了實現這個目標,顧愷之甚至開創性地使用了許多在當時看來十分超前的手段。《世說新語·巧藝》中記載:

顧長康畫裴叔則,頰上益三毛。人問其故,故曰:“裴楷俊朗有識具,正此是其識具。”看畫者尋之,定覺益三毛如有神明,殊勝未安時。

顧長康好寫起人形,欲圖殷荊州(殷仲堪),殷曰:“我形惡,不煩耳。”顧曰:“明府正為眼耳。(殷仲堪眇一目)但明點童子(即瞳子),飛白拂其上,使如輕云之蔽日。”

顧長康畫謝幼輿在巖石里。人問其所以,顧曰:“謝云:‘一丘一壑,自謂過之。’此子宜置丘壑中。”

顧長康畫人,或數年不點目睛。人問其故,顧曰:“四體妍媸,本無關于妙處;傳神寫照,正在阿堵中。”

以上故事,說明顧愷之在繪畫藝術方面做了辛苦的探索,并總結出了自己的經驗,這些實踐經驗對中國人物繪畫的發展起了很好的引領作用。唐代張彥遠在《歷代名畫記》卷一中記載了顧愷之討論繪畫的話語:“畫人最難,次山水狗馬,其臺閣,一定器耳,差易為也。”又《北堂書鈔》卷一五四引《俗說》云:“顧虎頭為人畫扇,作嵇、阮,都不點眼睛,便送還扇主,曰:‘點睛便能語也。’”這些記載固然說明了顧愷之的自負,也說明了顧愷之繪畫修養的深度。

史料記載的顧愷之繪畫作品較多,如《司馬宣王像》《謝安像》《劉牢之像》《阮脩像》《阮咸像》《晉帝相列像》《司馬宣王并魏二太子像》《桂陽王美人圖》《蕩舟圖》《虎豹雜鷙鳥圖》《鳧雁水鳥圖》《廬山會圖》《水府圖》《行三龍圖》《夏禹治水圖》等,都沒有保存下來。相傳為顧愷之作品的摹本有《女史箴圖》《洛神賦圖》《列女仁智圖》《斫琴圖》等。

關于顧愷之的繪畫風格和技巧特點,可結合傳世作品來理解。流傳到今天的《女史箴圖》就被認為是顧愷之原作的摹本。該畫作有兩幅,都是絹本,一幅現藏北京故宮博物院,專家定為南宋摹本;另一幅為唐代摹本,設色絹本,縱24.8厘米,橫348.2厘米。原有12段,唐摹本只剩下9段,每段書有“箴”文,卷首有乾隆皇帝所題“顧愷之畫女史箴并書真跡”,卷末有“顧愷之畫”落款,為后人所加。在兩幅摹本中,唐代摹本與顧愷之的原跡神韻最為接近,畫面及畫后的裱紙上鈐有歷代收藏印信數十方,計有宋徽宗用瘦金體所書《女史箴》詞十一行,以及“弘文之印”“宣和”“紹興”“睿思東閣”“廣仁殿”等,還有明代著名收藏家項元汴,清代收藏家梁清標、張孝思、笪重光、高士其等收藏印信。乾隆時期,這幅名作被收入內府,成為清宮中最重要的晉唐名跡之一。而記錄《女史箴圖》的書畫著作則有《宣和畫譜》《清河書畫坊》《式古堂書畫匯考》《大觀錄》《佩文齋書畫譜》《墨緣匯觀》《石渠寶笈》等。1900年,八國聯軍侵華,侵略軍洗劫頤和園,一名英軍大尉得到這幅作品,將其帶回英國,現存大英博物館。

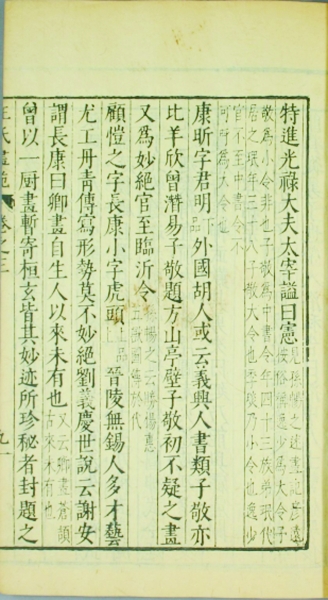

由于年代久遠,顧愷之幾乎沒有可靠的畫作傳世,這幅《女史箴圖》的身世也充滿了疑問。在宋代以前,此畫沒有任何記載,唐代朱其貞《貞觀公私畫史》,張彥遠的《歷代名畫記》中,都沒有提到《女史箴圖》。北宋晚期的《宣和畫譜》也沒有記載。直到米芾的《畫史》中《女史箴圖》才第一次見于文獻記載:“顧愷之《維摩天女飛仙》在余家,《女史箴》橫卷在劉有方家。”到了明代,汪珂玉在其《珊瑚網》中引用了米芾的話,并將《女史箴圖》定為顧愷之的真跡。董其昌又將該畫的箴文墨跡收錄到他所輯刻的《戲鴻堂法帖》中,并稱這些書法墨跡“風神俊朗”,“自余始為拈出,千載快事也”。但董其昌的好友陳繼儒則以為《女史箴圖》絕非顧愷之真跡。在《妮古錄》中陳繼儒說:“《女史箴》,余見于吳門,向來謂是顧愷之,其實是宋初筆。乃(宋)高宗書,非(王)獻之也。”清代學者胡敬在《西清札記》中則首次提出《女史箴圖》是唐人摹本,今人也多持此說。

《女史箴圖》的畫面內容本自西晉張華(232—300)的《女史箴》,是張華為了勸諫皇后賈南風而以歷代賢妃故事為本所撰。全文300多字,當時流行甚廣,被稱為“苦口陳箴,莊言警世”。“女史”在秦漢時期是宮廷女官的別稱,一般以有文化的女子充任,負責宮廷禮儀和文件書寫等。“箴”,即規勸,勸誡。

在形式上,《女史箴圖》為典型的中國繪畫早期的橫卷式結構,卷中的每一段畫面都相對獨立,各有箴文,但又通過題款及人物衣飾線條的處理,將其有機地聯系在一起,散而不亂,疏密得當。橫卷式繪畫在漢魏時期的繪畫遺存中比較常見,如陜北綏德漢畫像石中的出行圖,就采用橫卷式結構,分上下兩層表達。直到今天,橫卷式繪畫依然是中國畫中最受歡迎的基本形制之一。橫卷式繪畫在描繪人物時,多畫人物的側面或半側面,很少正面,但《女史箴圖》則有半側面、全側面、多半側面和正面,較之前代在形式上更加豐富。

如前文所言,顧愷之在刻畫人物的時候,非常注重人物的內在精神氣質。張彥遠在《歷代名畫記》中說顧愷之“象人之美”,“顧得其神,神妙無方,以顧為最”。這幅流傳至今的《女史箴圖》雖然不能肯定是顧愷之的真跡,但其畫風一定有所本,因此在人物的神情刻畫上也達到了相當的高度。如畫面第一段馮婕妤擋熊,畫面之上,馮婕妤面對猛獸,挺胸向前,毫無懼色,與旁邊衛士的緊張、漢元帝的驚悚、侍女的恐慌形成鮮明對照。第三段“道隆而不殺”一段,除了人物之外,還有處于早期階段作為人物繪畫背景的山水畫面,山石只以線條勾勒而出,沒有任何皴擦,樹葉為小夾葉,山間有一老虎正在偵伺,一馬、一獐和一只兔子從山后繞出,山上左右懸著日月,山下一人正單腿跪地,張弓待射,這種稚拙的山水描繪與漢魏時期的墓葬壁畫中偶爾出現的山水畫面非常接近。張彥遠在談到魏晉時期的山水繪畫時說:“其畫山水,則群峰之勢,若鈿飾犀櫛,或水不容泛,或人大于山,率皆附以樹石,映帶其地,列植之狀,則若伸臂布指。”《女史箴圖》的山水畫正是這種情景。人物的造型古樸典雅,從中可以看到戰國秦漢帛畫的影子,也說明它在藝術上與前代繪畫的前后相承。

《女史箴圖》最令人驚嘆的是優雅而連綿不斷的線條,如春蠶吐絲,綿延柔勁,靈活飄逸,極富于韻律感。男性的寬袍大袖,女性的精雅羅裙,活色生香,充滿了藝術魅力。細節處尤見其工,畫中人物的五官描繪精細入微,動態處理也自然大方,人物表情各異,表現出人物豐富的內心情感。張彥遠在《歷代名畫記》中曾這樣評價顧愷之的人物線條之美:“顧愷之之跡,緊勁聯綿,循環超忽,調格逸易,風趨電疾,意存筆先,畫盡意在,所以全神氣也。”此外,《女史箴圖》的設色也非常精美典雅,湯垕謂其“以濃色微加點綴,不求藻飾”,古樸而自然,而這也正體現了中國早期人物繪畫的典型特征。

如前文所述,顧愷之還是一位繪畫理論家。托名顧愷之的傳世著作有兩部:《魏晉勝流畫贊》和《畫云臺山記》。《魏晉勝流畫贊》主要講繪畫的臨摹方法,以及選絹、著色、布局、畫山畫人應當注意的事項等,但絕非顧愷之所著,而是后人的偽作。《畫云臺山記》是一篇討論山水畫法的文字,也是一篇托名顧愷之的偽作,因為在顧愷之時代,中國山水繪畫還沒有登上歷史舞臺,山水自然之美雖然已經被東晉名士們所認識,但用繪畫的方式來達到“臥游”“暢神”的目的,還要到稍晚些的宗炳時代才開始。