- 1、馮京拒聘“國丈婿”

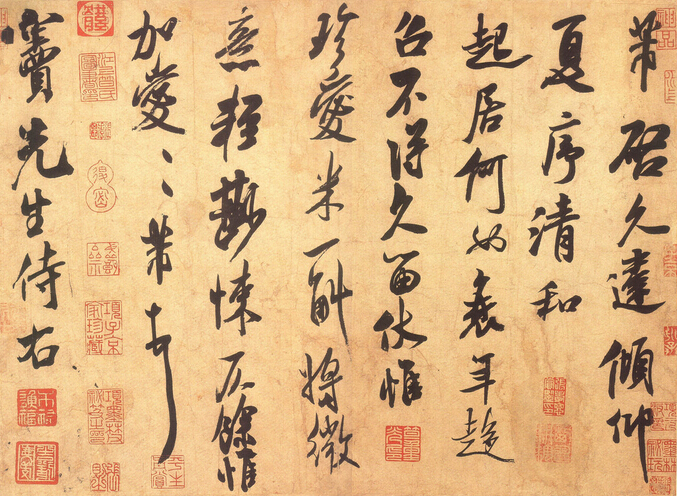

- 2、練熟還生見精神

- 3、顧愷之與《女史箴圖》

- 4、風物在手——傳統扇面藝術

- 5、明代藩王的繪畫收藏從何而來

- 6、忙趁東風放紙鳶——豐子愷“風箏圖”品

- 7、論畫當以目見者為準——由《如何讀中國

- 8、敬畏古法

-

沒有記錄!

- 1、再讀文明|一鳥一杏花的《五色鸚鵡圖》

- 2、漁隱山水間

- 3、顧愷之與《女史箴圖》

- 4、古代繪畫的厄運與幸運

- 5、【再讀文明】沉睡于波士頓美術博物館的

- 6、馮京拒聘“國丈婿”

- 7、練熟還生見精神

- 8、明代藩王的繪畫收藏從何而來

書法批評:要圍繞書法做文章

2016/7/26 15:15:43 點擊數: 【字體:大 中 小】

多年來,中國的批評都不正常,除了正常的批評被誤解成誰針對誰有意見,還有許多假理論家、假文人污染環境,本來就對作者的全貌不是很了解,對書法不是很懂,就開始批評,甚至套用古時前賢對經典的評述,說得天花亂墜。

如果批評成為常態,書壇就遠不是今天這個樣子。其實,批評主要針對作品,不能用空泛的人格評論代替對藝術本體的分析。把二者混同起來就相當于一個人將審美生活混同于日常生活一樣。

批評不應太過隨意,其實能夠‘被批評’也是有審美門檻的。批評者不應泛批評,而應該設置自己的審美門檻。有許多作品是不值得批評的,因為作品本身夠不著這個門檻。那些有個人的特點,或者有著某些審美傾向者,會讓批評者更有把筆為文的興致。在浩如煙海的作品中,值得批評的只是九牛一毛。

在中國的書法批評史上,“批評”的概念與今天不盡相同,作為中性概念,古代書法批評既有指出不足的部分,也包含肯定和推崇的內容,與今天一些書法家只接受贊美,談“批評”色變形成鮮明對比。另一個問題是,當前的書法評論多有空談人格魅力的弊病,而不知如何圍繞書法本體展開,真正探討藝術的發展與提升。此外,書法的好壞不像繪畫一樣直觀,特別是對于普通人而言,不僅各種書體的審美和評判標準不盡統一,書法批評中常用的語匯也自成一套話語邏輯。我們看到的很多書法批評,多以文白結合甚至通篇古語遣詞造句,常常詞不達意或夸大其詞,把人繞得云里霧里。如何營造活躍公正的批評氛圍?現代書法批評的標準是什么?書法批評能否通俗易懂?批評的公信力又該如何建立?圍繞這些問題,記者采訪了部分學者、書法家。

“書法批評”今昔

事實上,傳統中只有“品評”,并沒有“批評”這一概念,古人所謂“批”和“評”有相對獨立的定義和范疇,用現在寬泛的眼光來看,相當于一種評點。

首都師范大學中國書法文化研究院教授甘中流在其新著《中國書法批評史》中,將批評史分5個歷史階段。他指出:“東漢至唐朝是第一個階段,這是中國書法理論基本問題的展開與完美理想的建立期,到了唐朝即已形成書法批評理論的基本構架;宋為第二個歷史時期,唐以前多有‘從形式法則、自然物象與情感表現’等方面來品評書法,宋朝則‘從人的精神文化方面來討論書法’,轉向對創作者的人品、學養、智慧、性格等方面的關注;元、明為第三個歷史時期,這一時期以朱熹思想為官學,自然出現朱熹‘以善為本’的正統書學思想。到了明代中后期,朱熹思想逐漸解體,伴隨著與王陽明心學、李贄‘童心說’相關的書法思想便相繼出現。元明書法理論家主要討論類似朱熹的所謂客觀唯心主義和王陽明的所謂主觀唯心主義的理論問題,這當然與北宋諸家關心現實中的‘我’有不同的哲學前提;第四個階段是清朝,是中國書法批評理論的求變與總結時期。‘求變’,即指清初、中期石濤與揚州八怪等以‘工商皆本’的商業化藝術家的市民思想對官方‘道學’的反叛,尤其是指清代中期以后的金石書家,其所面對的反理學的樸學思潮與大量‘考古’發現的書法資源。所謂‘總結’,是指清代晚期的書法理論家們,全面回顧歷史上的各大思潮,用一種更為寬廣的學術視野來評價書法;第五則是民國時期,該時期學人將中國書法放到世界藝術平臺來思考,書法理論研究開始擺脫古典模式,進入現代闡釋。”

可見,歷史上的書法批評涉及政治、經濟、文學、美學、哲學、倫理道德等多重因素。批評意識形成的最初階段相對純粹,多從作品本身出發,越到后來越摻雜各種因素,此后又對既已形成的批評思潮產生了否定、推進的過程。查閱《現代漢語詞典》可以發現,“批評”一詞包含多種解釋:“1.評論;評判。2.對書籍、文章加以批點評注。3.指出所認為的缺點和錯誤。4.對缺點和錯誤所提出的意見。”“如今人們常常認為‘批評’就是說其不好,而今天所謂的書法批評,大多是人情之頌揚,而非真正的批評。”《光明日報》攝美部副主任雒三桂指出。雒三桂還舉例說:“從庾肩吾《書品》、張懷瓘《書斷》以及其他南朝至唐代的書法論著看,那個時候的書法批評有以下三個特點:第一,后人批評前人。被列入批評名單的絕大多數都是已經作古者,因此批評可以沒有忌諱。偶有當世之人,批評也較溫和。第二,公開列出品級。所謂神、妙、能等或上上、上中、上下等九品,皆根據其實際藝術水平分列。雖然也有時代審美的差別,但其分品基本客觀公正。第三,對優劣的點評多用文學語言,精彩生動。如袁昂之評庾肩吾書法‘如新亭傖父’一類。嘉言美語更多。最值得我們注意的,是歷史上的那些書法批評者自身的書法修養都很高,文化修養更不待言。其所持藝術標準也非常之高,是以王羲之、鐘繇、張芝等為最高標準,強調書法藝術的典雅中正、雄強遒俊,而拒絕一切丑怪做作。這正是今天的書法創作和書法批評所極度缺乏的。”

書法批評“人格化”多有弊端

眾所周知,每個時期的書法發展、書法家創作,都需要批評之力。但卻常常出現不樂觀的情況。“幾十年前,寫點什么書法圈還會有爭論,現在爭論沒有了,其實誰都有理由去維護自己的觀點,大家盡可以敞開討論,遺憾的是,在有人開始說點什么的時候,另外就有人以為你是惡性攻擊。每次書法展覽之后的研討會我指出的問題,大多會被刪掉,而好話一般是不刪的。”吉林大學古籍研究所教授叢文俊結合自己的經歷說,“找我寫評論的人不算多,因為我會優點缺點都說。其實,我一般還是以表揚為主,缺點會比較含蓄,因為文章需要有利于作者和讀者多個方面的思考,但如果是想說卻不能說的情況我寧可不寫。”福建師范大學美術學院教授朱以撒也遇到過類似情況,“我曾經為一位書家寫評論文章,可在出版發行物上卻常常只見到褒揚之處,我指出的有需要改正的地方,卻被腰斬。一篇文章中,表揚與批評所占比例多少,這是沒有定性的,主要看個人的閱讀感受,哪方面更值得挖掘。批評的價值就是挖掘了那些別人看不到的,或者看到了沒有上升到學理性認識的。至于優點,大家都比較明了,反而可以少費一些筆墨了。可有時候,腰斬一篇批評文章,留其褒揚,棄其批評。其實是很不明智的,也顯示出一個人的不自信。”朱以撒說。

批評不興,除了不少書法家只喜歡頌揚之外,似乎還有更深層的原因。所謂“字如其人”的說法便是一個重要因素。因襲至今,人們還時常將“人品”與“藝品”完全掛鉤,蔡京、趙孟頫、王鐸的書法因“人品”常遭人詬病,而王羲之、顏真卿等則為此被提到一個新的高度。再如,在元、明“以善為本”的理論背景下,為人尚且難得一個“真”字,為藝言“真”,談何容易?“批評逆俗常人情,使人不高興,因此也就很少有人樂意批評他人。每個人都有批評的權利,也都有被批評的可能。如果批評成為常態,書壇就遠不是今天這個樣子。其實,批評主要針對作品,不能用空泛的人格評論代替對藝術本體的分析。把二者混同起來就相當于一個人將審美生活混同于日常生活一樣。”朱以撒說。雒三桂的看法更不樂觀,“個別敢說真話的批評家常常遭到各種非議甚至人身攻擊。當代的書法批評對書法藝術的發展起不到什么促進作用,而只是書法藝術的一種附屬性產物。”他說。

審美有門檻 “批評”應少些隨意

在各種展覽、研討會、高研班等場合,時常遇到后學拿著自己的作品追著前輩書家,希望得到“批評”指導。“這種現象很常見,他們拿作品給我看的用意暫且不說,但是我覺得這里面有個命題值得深思——什么的樣的書法作品能夠引起我們‘批評’的興趣。有些作品確實讓人很想表達并與之共同探討,但也有很多只能讓人婉言拒絕。”中國書法家協會副主席、浙江大學教授陳振濂表示。叢文俊也指出,他對于踏實肯干的書界后生,無論是做書法理論研究還是創作,都愿意寫評論文章,主要還是出于欣賞。“批評不應太過隨意,其實能夠‘被批評’也是有審美門檻的。批評者不應泛批評,而應該設置自己的審美門檻。有許多作品是不值得批評的,因為作品本身夠不著這個門檻。那些有個人的特點,或者有著某些審美傾向者,會讓批評者更有把筆為文的興致。在浩如煙海的作品中,值得批評的只是九牛一毛。”朱以撒說。

“當前不僅被批評者的書法藝術水平普遍低下,批評者自身的書法藝術修為和文化修養也成問題,因此很難做到真正的書法批評。”雒三桂的話直指當下的窘境。叢文俊也認為,多年來,中國的批評都不正常,除了正常的批評被誤解成誰針對誰有意見,還有許多假理論家、假文人污染環境,本來就對作者的全貌不是很了解,對書法不是很懂,就開始批評,甚至套用古時前賢對經典的評述,說得天花亂墜。

書法批評如何正本清源?西泠印社副社長李剛田同樣遇到過很多人找他寫評論文章,他首先告訴記者:“到現在為止,我敢說,我沒有收過別人的錢為其寫吹捧的書法評論文章。”此外他也指出,“書法的評論與批評,須有三方面作支撐:一是評論家的專業權威性,這個權威性并非來自身居什么位置,頭戴什么官帽,有什么大師之類的頭銜,或來自媒體天花亂墜的炒作,而是來自長期以來用‘學術修為’自我塑造成的在業內人心中的專業形象;二是評論的客觀性和鮮明的針對性,以其評論的客觀準確真實而被人所信服,所謂的‘入木三分罵亦精’是也;三是評論的真誠與善意,要敢于直陳己見,針砭時弊,而其出發點是善意的、有責任心而無私利的,不把人的恩怨帶入嚴肅的學術研究之中,不意氣用事、感情用事。此三者是相輔相成、缺一不可的,共同支撐起了評論的公信力。”

“蘇東坡有言‘言發于心而沖于口,吐之則逆人,茹之則逆余。以為寧逆人也,故卒吐之。’如果被批評者對批評者的評論有異議,我認為正常的態度是接受批評,然后對批評部分提出反駁,對批評者所評進行質疑和商榷。這樣既是對批評者表示尊重,同時也積極主動地論述了自己的見解,把個案批評引向深入。”朱以撒呼吁書法家面對“批評”秉持正確開放的態度。