- 1、太極拳(溫縣)

- 2、黑陶制作技藝(沁陽市)

- 3、大辮戲(博愛縣)

- 4、當陽峪絞胎瓷制作技藝

- 5、二股弦(武陟縣)

- 6、火龍舞

- 7、月山八極拳

- 8、四大懷藥種植與炮制

-

沒有記錄!

- 1、太極拳(溫縣)

- 2、韓湘子傳說

- 3、大辮戲(博愛縣)

- 4、小尚炮拳

- 5、武德鎮抬鼓

- 6、趙氏孤兒傳說(溫縣)

- 7、武陟油茶制作技藝

- 8、五里源松花蛋制作技藝

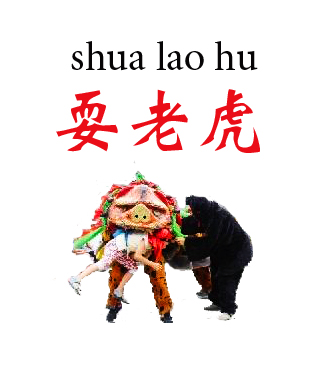

耍老虎

2014/12/10 17:37:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

耍老虎(“耍”在焦作方言中指“玩”、“表演”),是產生于河南省焦作地區的一種共性與個性完美結合的獨特文化現象。

耍老虎由虎舞、儀仗樂隊兩部分組成,其表演形式、套路歸納起來大致有以下三種:一、平地虎:舞虎者在平地做出各種驚險動作;二、丘陵虎:場內中間放置由二十張方桌、兩把柳圈椅疊成的高2.5米的表演臺,舞虎者逐級登上高臺,做出驚險虎形動作;三、高山虎:上3米梯或用幾十條木凳搭成七、八米高架,頂上放大椅,一只或數只老虎攀登表演。儀仗樂隊由打擊樂器鼓、鑼、镲、各色彩旗、火銃等組成。

祖先們從虎中之王老虎的騰、跳、撲、臥等動作中受到啟發,以虎的生猛和威嚴彰顯出驍勇善戰的武士精神,并融合武術、戰爭、宗教等元素,創編了這一獨特的民間舞蹈。據說西漢時期就出現了虎舞并流傳于黃河中游,耍老虎最早可追溯到明朝,省級項目分別為中站區常家武虎、小尚虎舞、沁陽市言狀老虎、溫縣耍老虎。中站區常家武虎、小尚虎舞由民間藝人將武術與舞虎揉和創編成形,表演中常有徒手或手持武器斗虎的情節;溫縣耍老虎表演中戰鼓雷動、老虎氣勢生猛、威嚴,體現了無畏的勇士精神;沁陽市言狀老虎的產生與道教有很大聯系,每年祭祀二仙奶奶魏華存的儀式上,耍老虎等民間社火各顯絕技,虎舞表演中常有道士手持拂塵馴服老虎的情節,極有深意。

懷川地區的特殊環境對耍老虎的產生、發展具有決定作用,其起源具有獨特的研究價值;它已成為懷川人民不可或缺的文化符號,在增強民族凝聚力等方面具有重大社會價值;它集舞蹈的藝術性、武術的陽剛性、雜技的驚險性于一體,顯示出這一族群以此為對象來認知自然、社會的手段,具有高超的文化、藝術價值。

2012年,刷老虎被列入第三批河南省省級非物質文化遺產名錄;

2014年,耍老虎被列入第四批國家級非物質文化遺產名錄。