- 1、“山陽聞笛”話向秀

- 2、蒯村有個蒯通墓

- 3、王世貞與修武

- 4、忠良之后樂居焦作600年

- 5、藥王廟內透靈碑內涵

- 6、薛仁貴修武救唐王

- 7、元好問與修武的不解之緣

- 8、水滸好漢武松與孟州

-

沒有記錄!

- 1、老子悟道在焦作(上)

- 2、王世貞與修武

- 3、“山陽聞笛”話向秀

- 4、蒯村有個蒯通墓

- 5、水滸好漢武松與孟州

- 6、忠良之后樂居焦作600年

- 7、歷史上的“潘懷縣”

- 8、劉邦與博愛白坡村的故事

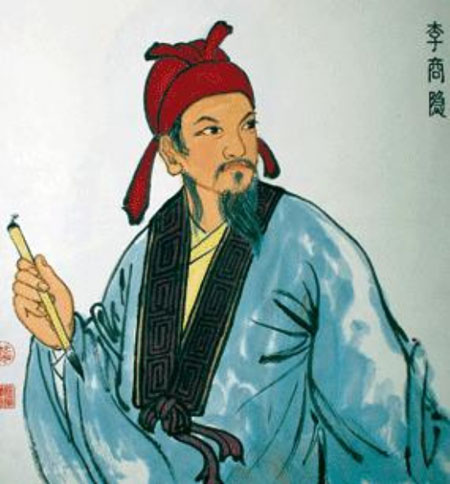

李商隱筆下的竹塢、駱氏亭在博愛

2013/11/1 14:33:50 點擊數: 【字體:大 中 小】

“竹塢無塵水檻清,相思迢遞隔重城。秋陰不散霜飛晚,留得枯荷聽雨聲。”這是唐代詩人李商隱的一首名詩《宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞》。竹塢和駱氏亭兩詞的索解頗為混亂,然而對這兩詞的解釋,又影響對全詩的理解,故而有如下考辨。

為了弄清“竹塢”的含義,不妨先看一看清高宗弘歷的詩句。他在乾隆十五年(公元1750年)秋天游幸河內,從寶光寺(月山寺)下來,在許良鎮(現屬博愛縣)北大廟住了兩天,寫了兩首詩,題為《駐蹕竹塢》,首聯就是“竹塢覃懷勝,清秋稅六驂。”清高宗駐蹕許良鎮,當寫許良事,所以詩中所說的竹塢,應當是現在的許良鎮。當時的竹塢可不是一般的農村,不光是懷慶府的名勝之地,而且其規模之大,是可供皇帝及其隨從駐蹕的。

竹塢既是名勝,一定在地方志中有記載。清乾隆己丙年重印的《懷慶府志·地輿志·古跡》載:“竹塢,在府城東北,明月山之南,按乾隆庚午秋,圣駕巡幸,有題竹塢詩。”清道光年間編撰的《河內縣志》,在“古跡”中亦用同樣的文字作了表達。1994年4月出版的新修《博愛縣志·村鎮》載:許良鎮古稱竹塢郡。

至于竹塢與竹塢郡是不是指的一個地方,清高宗的三品帶刀侍衛鄂容安,隨乾隆帝駐蹕竹塢后,在任何南巡撫期間巡游河內,有《重過清化訪九峰寺》詩,首聯“再經竹塢郡,更問九峰禪”,說明竹塢郡就是竹塢,二者是一個地方。再說,這里的“郡”,也不是通常我們理解的大于縣、府的行政區劃。正好相反,它是縣以下的一個地方。《左傳·哀公二年》載:“克敵者,上大夫受縣,下大夫受郡。”說明在春秋戰國時代,竹塢郡是某下大夫的封地。這就是說,竹塢這個地名在周朝時就有了。據許良鎮的老年人說,竹塢是竹塢郡的省稱,竹塢郡是竹塢的全名,指的是現在的許良鎮。日寇侵華前,許良鎮的四大寨門上方,還鑲嵌有“竹塢郡”的匾額。現在許良鎮舊戲樓(在學校操場西側)臺口正中鑲嵌的“竹塢郡”匾額,是從北西街寨門上拆下來的,匾額長132厘米,寬54厘米,正楷,字大30×30厘米。據祖籍許良鎮的朱天性說,這一匾額,是朱姓上溯十輩的先祖朱鼎梅的親筆。

對駱氏亭的解釋,更是眾說紛紜。陳伯海只注釋為“臺館名,所在不詳”。劉學鍇解釋為“傍水的亭軒”。朱東潤解釋的較具體,說:“駱氏亭,馮浩據杜牧《駱處士墓志銘》,認為是指駱浚隱居的水榭,在長安附近灞陵東坂下”,認為“駱氏池館必有亭,駱氏亭即在此”,這不免有些妄斷。清人程夢星則主張“駱氏亭非當時名勝,無足深考”,顯系搪塞。這些解釋都沒有將二者聯系起來,倒是被諸家否定為“時地尤謬矣”的《唐年譜錄》中的一段話值得深究。

《唐年譜錄》云:“長慶元年三月,王庭湊使河陽回,及沇水,酒困,寢于道。有濟源駱山人熟視之曰:‘貴當列士,在今秋’。既歸,遇田弘正之難,軍士擁為留侯。訪駱山人,待以函丈之禮,乃別構一亭,去則懸榻,號駱氏亭。”這里說的沇水,就是濟水。濟水自濟源東來,穿沁陽城又東去,是為“濟水穿懷”之名勝。王庭湊為成德兵馬使,從河北正定出使河陽(今孟州),回去途中,遇駱山人。駱山人為相士,濟源人,在外謀生,四海為家。王駱相遇之地在沇水岸邊或其附近,但王既為藩鎮自置的部隊統帥,權重一方,又是奉詔出使,不可能不帶隨從,也不可能因酒醉而臥在荒僻野外的爛泥溝里。所謂“酒困寢于道”者,蓋由其隨從百般服侍之也。他當了“留侯”以后,又訪駱山人,并且“待以函丈之禮”。文中沒有講明重訪的地點,即使仍在濟水附近,但從“別構一亭”的“別”字看,構亭有個選址問題。駱山人既為相士,相信術數,亭址一定要選在“風水寶地”。這里的“別”字,更說明亭址不在初遇之地。竹塢既是覃懷的一大名勝,又在往返正定河陽必經之道上,亭址選在那里的驛站旅社內,應該是合情合理的。據朱天性講,駱氏亭建成后,駱山人曾長期居住在那里,并且留下有后人,代代相傳,只是人丁不旺。一直到新中國成立前,駱氏后人駱長泰的兩個兒子,一個因當還鄉團被鎮壓,一個外逃不知所終。駱長泰下世后,許良鎮才沒有駱姓的人家了。前引的有的注家說“駱氏亭非當時名勝”,也是值得細斟的,只是因為建亭者被判為“封建社會的亂臣賊子”,后又無人修繕,駱氏亭才沒有長期存留下來。

再看李商隱《宿》詩和清高宗《駐蹕》詩所描寫的景物。《宿》詩首句點明了地名(名勝地)“竹塢”,又寫了三種景物:無塵、欄桿(檻)、水清;《駐蹕》詩則兩次寫到“竹塢”,并肯定其為名勝古跡,也寫了三種景物:無塵、碧水、清幽,這不是寫的一個地方嗎?不同的是,《駐蹕》詩所寫的是晴朗的秋天,《宿》詩則是秋陰、秋雨、枯荷。兩位詩人的身份不同,心情迥異,所抒發的情感相反而已。《宿》詩作于詩人幕主崔戎病逝之后,失去依傍,又二次應試不第,前途渺茫,他回懷州雍店祖籍祭祖、探親,竹塢是必經之地。他途經竹塢天晚遇雨,又有丹河所阻,只得住宿下來,第二天再到雍店,這樣于事于理都是必然的。試想,從竹塢到李商隱老家,徒步也不過一個時辰的路程,如果不是遇雨,他決不會在此滯留,也就不會有這一首流傳千古的好詩了。

通過如上敘述,我們可以得出結論:李商隱的《宿》詩所說的竹塢,就是現在的博愛縣許良鎮,駱氏亭就建筑在許良鎮的旅社內。李商隱就是在回祖籍途經竹塢,寄宿駱氏亭有感而作此詩的。□李成杰 劉崇興【原標題:李商隱筆下的竹塢、駱氏亭在博愛】