-

沒有記錄!

一個家族和一門絕藝——陳家溝陳氏太極拳斷而復續的故事(2)

2014/1/2 16:57:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

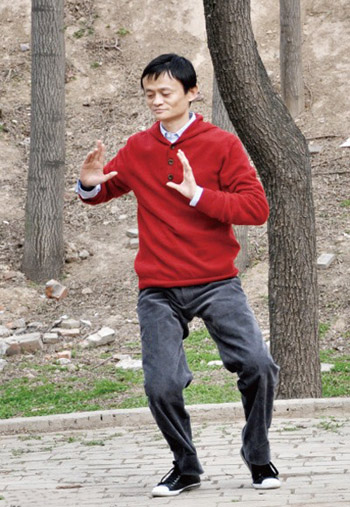

馬云在陳家溝練習太極拳,他與李連杰一直想推廣“太極禪”。 (CFP/圖)

不回去傳拳就斷了

“我1949年到這個村時,就沒見著誰練拳。”張蔚珍是1964年之后擔任陳家溝支書的,他對南方周末記者講述:1941年,陳家溝遭蝗蟲災害,兩年絕收,人們吃草根、樹皮,為了活命,青壯年大多跑去西安逃荒要飯,“窮習文,富習武”,肚子都吃不飽,太極拳就完全衰敗了。

沒人練拳還與時局相關。“1945年這里第一次解放”,八路軍趕跑了國民黨,開始搞土地改革。不久,“還鄉團又回來了”。共產黨上太行山,到1946年,才“二次解放”。1949年,打土豪地主,分田地房屋,逃荒要飯的看情況好些了,到土改時回來了一些,有了快700口人。

“那時也沒什么人練拳,都是開荒地,搞生產自救。有些地主被打死了,群眾有點害怕,政策還不穩。”張蔚珍說。

直到1953年,張蔚珍在陳家溝學校上學,幾個老師請村里一個叫王雁的老頭到學校偷偷教拳,那是他第一次看到什么叫太極拳。

對陳家溝陳氏太極拳來說,1958年是一個非常重要的轉折年份。這一年,陳氏太極第十代傳人陳照丕回到了村里。

陳照丕的經歷頗傳奇。他1893年生人,自小跟父親陳登科、叔祖陳延熙、三叔陳發科練拳。1928年,北伐成功,國民黨在南京成立國民政府,并成立中央國術館。據《太極往事》一書作者季培剛記載:許舜生特意到南京征求同意,成立北平國術館。原來在北京教拳的楊氏太極拳第三代傳人如楊少侯、楊澄浦,孫氏太極拳創始人孫祿堂,吳氏太極拳創始人吳鑒泉等人,紛紛南下。陳照丕便是此年到北京授拳。不久,陳照丕因為要去南京授拳,兼任中央國術館名譽教授,推薦其三叔陳發科來京。陳氏太極拳由此在北京生根、傳播。

1938年南京淪陷,陳照丕曾返過家,在地方抗日武裝范庭蘭的部隊里教大刀。《溫縣志》記載:平時,陳照丕教授戰士們武術,訓練戰士們的近戰本領,尤其是大刀用法。作戰時,陳照丕親率敢死隊出生入死……

河南不少省級機關在洛陽,1940年,陳照丕又被好幾個單位請去洛陽教拳。兩年后,被黃河水利委員會的張含英(1949年后曾任水電部副部長)請到西安。張含英給陳照丕安排的職務是保管員,有工作,開工資,拳是業余時間教。

一直到1948年,西安黃河水利委員會遷到開封。陳照丕隨著機關“參加了革命”,連人帶馬,全部被紅色政權接收了。陳照丕也就一直在開封工作,直到1958年回家探親。

回家一看,幾乎沒有人練拳,陳照丕心急如焚,向單位提出,要退休回家傳拳。

“管人事的干部告訴他,你現在回去,只能拿40%的工資,按新政策,再等三四個月,就可拿到60%。我五伯說,你不給我錢我也要走,不能讓太極拳在陳家溝斷了。他退休工資才拿16塊錢。”陳正雷回憶。

陳照丕回家,馬上在家里成立了一個練拳點,開始教太極。“那時得有三十多個青年跟他學。老頭子分文不取,教得很認真,他怕太極拳在陳家溝失傳了。人多了,他就給取了個名字,叫業余體校。”張蔚珍對當時學拳的人如數家珍:“王西安、朱天才、陳小旺、陳正雷、陳德旺、王天寶……那時也不分陳姓、外姓,只要你愿意學他就教。”不過,溫縣的作家、太極拳研究者崔春冬的記憶是,陳照丕教拳時,村里人會自動在大門口設個崗哨,不許外村人入內。

陳家溝出來在國內外傳授陳氏太極拳的人,“現在55歲到75歲的這撥人,大部分都是跟我伯父練的。”陳正雷說。

2013年的第七屆中國焦作國際太極拳交流大賽前一天,陳正雷領著弟子學生三百余人回到陳家溝,擺上祭品,雙膝跪地,專程祭拜了陳照丕。