開(kāi)封又一新糖

鯉魚(yú)焙面開(kāi)封又一新糖醋軟熘鯉魚(yú)焙面,是由“糖醋熘魚(yú)“..[詳細(xì)]

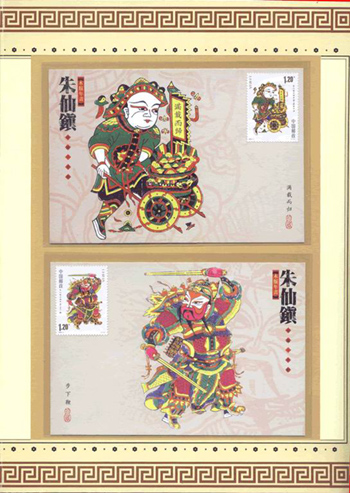

開(kāi)封非遺:朱仙

從非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的命名到老字號(hào)的任命,傳承人的任命,..[詳細(xì)]

大相國(guó)寺梵樂(lè)

位于古都開(kāi)封鬧市中心的大相國(guó)寺,始建于北齊天保六年(..[詳細(xì)]

-

沒(méi)有記錄!

中州箏派(又稱“河南箏曲”)

2014/12/10 18:20:48 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

中州箏派(又稱“河南箏曲”)的形成與河南大調(diào)曲子、曲劇等民間戲曲音樂(lè)和說(shuō)唱音樂(lè)密切相關(guān)。河南地處中原,具有深厚的民間音樂(lè)傳統(tǒng)。商周時(shí)代的“桑間洑上之樂(lè)”、春秋時(shí)代的“鄭衛(wèi)之音”都曾廣泛流行,以致秦國(guó)也丟下?lián)舢Y叩缶的傳統(tǒng)而唱奏起鄭衛(wèi)之聲。

箏,古稱“秦箏”,始于秦地,隨著秦箏傳入中原,箏便漸漸用以演奏河南民間音樂(lè)。唐李嶠《詠箏》詩(shī)中“鄭音即廖亮,秦聲復(fù)凄切”之句便已說(shuō)明中原箏當(dāng)時(shí)已形成了具有鮮明特點(diǎn),且能與秦聲分庭抗禮的藝術(shù)風(fēng)格。

明代中葉,在河南、安徽、山東一帶流行的民間音樂(lè)“弦索”是一種以箏、琵琶、三弦等彈撥樂(lè)器為主,簫、管等吹奏樂(lè)器為輔的合奏形式,有時(shí)也用以伴唱。其時(shí)汴梁(今開(kāi)封市)的常禮、歸德府(今商丘市)的林經(jīng)都是河南的彈箏好手。“弦索”與明中期以后至清乾隆年間流行于汴梁的“小曲”相互融合,幾經(jīng)衍變,終在清代中葉發(fā)展成為“鼓子曲”(亦稱“大調(diào)曲子”),而用“弦索”伴奏、合奏的形式也隨之沿傳至今。這種由“弦索”發(fā)展而來(lái)的河南大調(diào)曲子對(duì)近代中州箏的繁衍流傳起著重要的作用。

至20世紀(jì)初,隨著河南地方戲的迅速發(fā)展,箏也隨之成為曲劇、越調(diào)等河南地方劇種的主要伴奏樂(lè)器并逐漸確立了獨(dú)奏樂(lè)器地位,其獨(dú)特的演奏風(fēng)格和技法也獨(dú)樹(shù)一幟,為學(xué)術(shù)界所公認(rèn)。

中州箏派(又稱“河南箏派”)是我國(guó)四大箏派之一,被人稱為“中州古調(diào)”。其音調(diào)優(yōu)美、大氣、細(xì)膩,雅俗共賞,具有獨(dú)特的藝術(shù)特點(diǎn)、審美價(jià)值和深厚的歷史傳統(tǒng),在我國(guó)各地均有一定影響,是河南優(yōu)秀民間音樂(lè)的代表之一。其音樂(lè)風(fēng)格不僅富于歌唱性,而且還大量吸收了河南地方戲曲和曲藝的藝術(shù)營(yíng)養(yǎng),具有濃厚的地方風(fēng)格。

2007年,中州箏派(又稱“河南箏派”)被列入第一批河南省省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄;

2014年,中州箏派(又稱“河南箏派”)被列入第四批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。