-

沒有記錄!

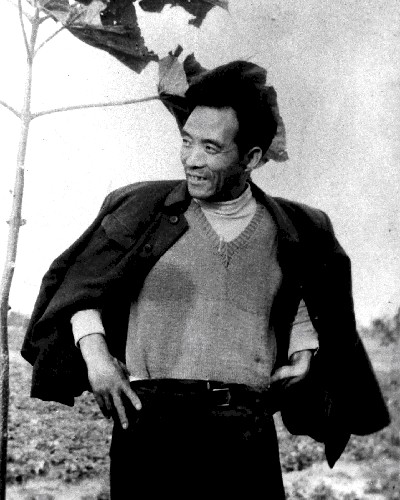

杜祥琬,小巷里走出的工程院院士(2)

2013/9/18 9:33:33 點擊數: 【字體:大 中 小】

1991年4月,杜祥琬就任國家“863”計劃激光技術主題專家組首席科學家。從參加中國第一顆氫彈研制,并親臨實驗現場,到受命重組中子物理學研究室,從駕輕就熟的原子能診斷理論研究,到強激光技術的新領域,杜祥琬在學術領域取得了突出成就。1997年,杜祥琬當選為中國工程院院士。2002年,杜祥琬當選中國工程院副院長。卸任后,他關注能源發展問題,又擔任了國家氣候變化專家委員會主任。他和100多位專家調研、整理、討論,編寫成了“中國能源中長期發展戰略研究”叢書,他說:“這只是個開端,新能源發展還有很長的路要走。”

“我是河南開封人”

杜祥琬有濃濃的家鄉情結。

2002年10月22日,開封高中舉行百年校慶,四十六年未回母校的杜祥琬,懷著游子歸家的熱切心情回來了,還將家人都帶了回來。

“見到坐著輪椅來的常亞青老師,他是高三教我們數學的,我的入黨介紹人高彩云老師,年輕有為的校領導,一大批活潑可愛的小校友,還有幾位久違的老校友,內心難免激動。會上學校要我作為老校友代表發言,我在表達了對母校的懷念和感激之情后說,幾十年來,無論走到哪里,當有人問我是哪里人時,我都會毫不猶豫地回答:‘我是河南開封人!’用地道開封話說出來的這七個字,立刻引起了全場師生的熱烈掌聲,這實際上是一種內心深處的互動和共鳴。”杜祥琬在《光明日報》撰文道。

與校友們見面,杜祥琬談得最多的就是兒時在開封生活、學習的時光,他對校友們說:“我經常想回來看看,然而由于工作的特殊性,總是想得多,實現得少。”

2004年國慶節期間,已擔任中國工程院副院長的杜祥琬,帶著妻子及兒子、兒媳、孫女再次踏上了故鄉的土地。到開封的第二天一早,他就迫不及待地來到東司門喝胡辣湯。喝著胡辣湯,吃著燒餅,杜祥琬感慨萬千,他對開封高中的同志說:“這碗湯我想了幾十年。”

這次開封之行,杜祥琬全家在開封停留了3天。回到了位于雙龍巷的故居,這所老宅,杜家兩代人都長期生活過,留下了杜祥琬許多難忘的回憶。雖然院落內已經拆改成大雜院,但門外熟悉的小巷,隱約還是半個世紀前的舊模樣。宅院附近的龍頭,還嵌在街邊墻壁上。

杜祥琬又帶全家人來到柳園口黃河岸邊。他與愛人捧起一把黃河泥土,吩咐兒子帶回家保存。他說:“以后無論走到哪里,只要看見這黃河土,就會感到家鄉就在身邊。”

2003年,杜祥琬隨中國工程院課題組到河南省交流,最后他即席發言:“如果沒有中州這塊土地的營養,如果沒有家鄉父老的培育,如果沒有在開封受到的初等和中等教育,就沒有今天在工程院工作的我。這個根、這個本,我是永遠不會忘記的。這是我的肺腑之言。”【原標題:杜祥琬,小巷里走出的工程院院士】