精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、北宋官瓷:紫口鐵足 絕響天下

- 2、北宋官瓷:中國青瓷藝術的最高成就

- 3、讓汴繡在法制春風中飄揚

- 4、朱仙鎮木版年畫魅力奪人

- 5、千年古剎相國寺

- 6、汴繡淵源

- 7、"針灸穴位碑"殘石拓片(北宋)

- 8、(刺繡)開封汴繡

再說鐘樓鼓樓

2013/4/12 9:38:49 點擊數: 【字體:大 中 小】

敲鐘擊鼓作為一種文化現象,在我國已延續了數千年,鐘為八音金之屬,鼓為革之屬,鼓在商代已經出現,鐘則至遲出現于周。鐘樓、鼓樓是鐘鼓文化發展到一定階段的產物,從文獻上看,鐘樓、鼓樓這一獨特的建筑形式,大概肇始于漢、中興于唐、鼎盛于明。由于它處于城市的中心位置并具有高大的建筑規模,故常被視為城市的標志性建筑而完好地保存下來(開封情況則當另說)。

開封乃中原的通衢大邑,鐘樓、鼓樓的建設歷來為官員所重視,聞聽我市準備復建鼓樓,鐘樓、鼓樓的歷史淵源引起了多方關注。在此,筆者也欲對汴城鐘樓、鼓樓建于何時,晨鐘暮鼓還是晨鼓暮鐘以及鐘樓、鼓樓所在位置等幾個問題提出一些看法,以求教于方家。

晨鼓暮鐘與晨鐘暮鼓

現在一般的常識都認為是早晨敲鐘而晚上擊鼓,即“晨鐘暮鼓”。但這并非是亙古不變的定式,從文獻來看,由東漢到南朝的劉宋,一直是“晨鼓暮鐘”,直到南北朝的南齊時期,才開始出現“晨鐘”。

東漢蔡邕的《獨斷》中記載:“鼓以動眾,鐘以止眾。夜漏盡,鼓鳴即起;晝漏盡,鐘鳴則息也。”(《蔡中郎集》卷一)漏即漏壺,古代滴水計時的器具。這句話就明白地表明當時實行的是“晨鼓暮鐘”。另外,東漢安帝(劉祜)永寧年間曾下詔:“鐘鳴漏盡,洛陽中不得有行者。”(李善注鮑照《放歌行》引崔元始《正論》)也表達了相同的意義。鐘鳴后禁止百姓上街活動,其實就是實施夜禁(夜間戒嚴)。

直至南朝劉宋時期,依然沿用晨鼓暮鐘的報時模式,如當時詩人鮑照的《放歌行》中就有“日中安能止,鐘鳴猶未歸”的詩句,指白天工作繁忙不能安歇,就是晚上鐘樓上的鐘聲都響起了,但官員們依然在忙碌。由此可知,當時的鐘鳴依然為暮鐘。

一般認為“晨鼓暮鐘”變為“晨鐘暮鼓”發生在南北朝時期,《南齊書·皇后列傳》記載:“宮內深隱,不聞端門鼓漏聲,置鐘于景陽樓上,宮人聞鐘聲,早起裝飾,至今此鐘唯應五鼓及三鼓也。”在南北朝時期“晨鐘”也許還只是嘗試性的應用,但在唐代“晨鐘暮鼓”的模式已經確立。

如劉禹錫的《闕下待傳點呈諸同舍》中“禁漏晨鐘聲欲絕,旌旗組綬影相交”;溫庭筠的《題望苑驛》中“景陽寒井人難到,長樂晨鐘鳥自知”之句。兩處“晨鐘”都表明:唐代已經確立了清晨敲鐘的模式。另外,賈島《早行》中“遠山鐘動后,曙色漸分明”,《送皇甫侍御》中“曉鐘催早朝,自是赴嘉詔”,戴叔倫《曉聞長樂鐘聲》“漢苑鐘聲早,秦郊曙色分”,岑參的《奉和中書舍人賈至早朝大明宮》中“金闕(鎖)曉鐘開萬戶,玉階仙仗擁千宮”之句,都證明唐代是“晨鐘”,有別于從東漢至劉宋的“暮鐘”。

關于唐代是否為“暮鼓”,李咸用《山中》“朝鐘暮鼓不到耳,明月孤云長掛情”一句給了我們啟示。另外,白行簡(白居易之弟)所寫唐傳奇《李娃傳》中也有關于“暮鼓”的記載:“久之日暮,鼓聲四動……姥曰:‘鼓已發矣,當速歸,無(勿)犯禁!’”此句中,除點明日暮時擊鼓外,還指出了“禁”的問題,和前文東漢安帝詔書中“不得有行者”的意義一樣,此處也指“夜禁”。薛用弱的《集異記》裴通遠中有“夜鼓將動……若步履不逮,懼犯禁”的記載,此處犯禁之禁亦指“夜禁”。唐時夜禁以鼓為限,鼓聲起則都市行人絕(《歷代社會風俗事物考》)。

“晨鐘暮鼓”的模式由宋代所繼承,如歐陽修在《廬山高》中寫道:“但見丹霞翠壁遠近映樓閣,晨鐘暮鼓杳靄羅幡幢”,陸游《短歌行》中“百年鼎鼎世共悲, 晨鐘暮鼓無休時”等詩句都是明證。

晨鼓暮鼓

在古代報時模式中,可能還存在有一段早晚均擊鼓的階段,《唐律疏議》卷二十六“犯夜”一條中“五更三籌,順天門擊鼓,聽(按:允許)人行。晝漏盡,順天門撃鼓四百槌訖,閉門。后更擊六百槌,坊門皆閉,禁人行。違者笞二十”。可知,早晚開閉城門皆擊鼓。《舊唐書·職官志》中有“城門郎,掌京城皇城宮殿諸門啟閉之節……候其晨昏擊鼓之節而啟閉之”。唐朝詩人王貞白的《長安道》中“曉鼓人已行,暮鼓人未息”一句,也表明當時早晚皆擊鼓報時。《新唐書·百官志》有“日暮,鼓八百聲而門閉……五更二點,鼓自內發,諸街鼓承振,坊市門皆啟,鼓三千撾,辨色而止”。其中“辨色”就是日出后萬物顏色可辨,這時才能夠停止擊鼓。

東京鐘鼓

北宋東京城的宮內應建有鐘樓、鼓樓,但由于兵燹水患的破壞,其遺址尚未確定,有待于考古工作的進一步突破。

從文獻上來看,宮內報時的鐘樓、鼓樓最早出現于東漢末年曹魏統治中心鄴城。《歷代宅京記》卷十二“鄴(下)”載:“外朝文昌殿,鐘樓、鼓樓。”顧炎武注曰:“二樓在文昌殿前東西。”這是文獻中所見最早的鐘樓、鼓樓。

諸多文獻均可證,北宋東京宮內也建有鐘樓、鼓樓,如孟元老《東京夢華錄》卷十載:“冬至前三日,駕宿大慶殿。殿庭廣闊,可容數萬人,盡列法駕儀仗于庭,不能周偏。有兩樓對峙,謂之鐘鼓樓。上有太史局生,測驗刻漏,每時刻作雞唱。鳴鼓一下,則一服綠者,執牙牌而奏之,每刻曰‘某時幾棒鼓’,一時則曰‘某時正’。宰執百官,皆服法服。”《宋史·律歷三》記載:“國朝復挈壺之職,專司辰刻,署置于文德殿,門內之東偏,設鼓樓、鐘樓于殿庭之左右。其制有銅壺、水稱、渴烏、漏箭、時牌、契之屬:壺以貯水,烏以引注,稱以平其漏,箭以識其刻,牌以告時于晝,契以發鼓于夜。”另外,《宋史·燕肅傳》:“……嘗造指南,記里鼓二車及欹器以獻,又上蓮花漏法,詔司天臺考于鐘鼓樓下。”

這些記載均是東京宮內建有鐘鼓樓的證明。除此之外,在宋代宮廷內又有單獨的禁鐘為大內報時。《宋史·律歷三》:“禁鐘又別有更點在長春殿門之外,玉清昭應宮、景靈宮、會靈觀、祥源觀及宗廟陵寢,亦皆置焉。而更以鼓為節,點以鉦為節。”

在宋朝還專設有鐘鼓院(官署名),隸屬司天監,元豐改制后,隸秘書省太史局。掌文德殿鐘鼓樓擊鐘鼓以報更、報點及報時。夜擊鐘以報點,擊鼓報更,晝則進時辰牌報時。鐘鼓院設節級3人,直官3人,雞唱3人,學生36人。

北宋東京城科學的規劃、合理的布局深深影響了金、元、明、清各代。公元12世紀初,女真族建立金國,公元1149年完顏亮稱帝,天德二年(1151年)下令將國都由上京遷至燕京。遷都之前完顏亮 “遣畫工寫京師(北宋東京)宮室制度,至于闊狹修短曲盡其數,授之左相張浩輩,按圖以修之”(《三朝北盟會編》卷二百四十四)。另外,《欽定重訂大金國志》卷三十三:“過門(即宣陽門)有兩樓,曰文曰武。”文武即鐘鼓樓。元大都的大明門、大明殿及左右兩廡鐘鼓樓組合方式與金中都應天門附近的建筑組合方式十分相近。從宋東京、金中都到元大都,其建筑模式一脈相承,同時文武樓之制被繼承并延續下來了。

那么,宋東京里城之內有沒有鐘鼓樓呢?我們尚無法從考古發現中找到證據,但楊奐的《汴故宮記》(《汴京遺跡志》卷一引)卻給出了重要的線索:“丹鳳門北曰州橋,橋少北曰文武樓。”文武樓即鐘鼓樓。州橋遺址位于中山路中段、自由路西口南側,1984年在市地下管網改造工程施工中發現,筆者也曾參與發掘。比較明代鐘鼓樓與州橋遺址的相對位置,可發現兩者也符合“橋少北曰文武樓”的位置關系,那么,可推測:明代的鐘鼓樓建在宋鐘鼓樓的遺址上可能性較大。

鐘鼓位置

將漢長安至明清北京等若干朝代都城相比較,其中的傳承關系較為清晰。多數朝代的宮城都在端門之內,外朝以南建有鐘鼓樓,兩者往往左右分立,左鐘右鼓(東鐘西鼓),并配有相應的雞唱之職。這是說宮城內的鐘鼓樓,而對于寺廟來說,“寺之制度,鐘樓在東”(《酉陽雜俎》續集卷五《寺塔記上》),可見其鐘鼓樓的東鐘西鼓位置也相對固定,少有變化。那么城市中的鐘鼓樓是否也是東鐘西鼓呢?

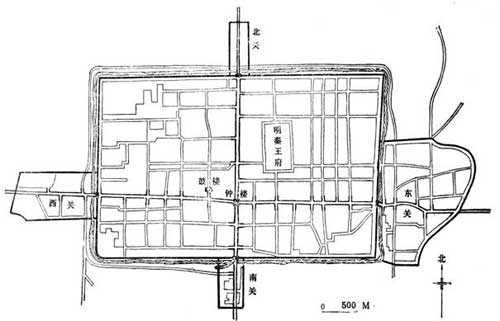

明清西安城平面圖

這則主要依據城市的地域和規劃建設。從文獻記載和考古發掘來看,曹魏鄴城和唐代長安城的鐘鼓樓布局均為東鐘西鼓,從現存的實物來看,西安明代的鐘鼓樓也是東鐘西鼓(見圖)。尉氏縣現存的宋代紫銅鐘,也掛在縣府的東側。據筆者掌握文獻記載來看:河南境內的城鎮如洛陽、扶溝、滑縣、淮陽、濟源、西華、項城、新野等諸多城鎮的鐘鼓樓均是東鐘西鼓。

那么,文獻中對汴京鐘鼓樓的位置是如何記載的呢?

楊奐《汴故宮記》(《汴京遺跡志》卷一引):“隆德(殿)之左曰東上閣門,右曰西上閣門,皆南向。東西二樓,鐘鼓之所在,鼓在東,鐘在西。”

《金史》卷二十五的記述與此大體相仿:“隆德殿左曰東上閣門,右曰西上閣門,皆南向。鼓樓在東,鐘樓在西。”

《欽定重訂大金國志》卷三十三《燕京制度》:“過門(即宣陽門)有兩樓,曰文曰武。”

《歷代宅京記》卷十六:“汴京制度,宣宗所遷,大概依宋之舊……入此門東西兩井望見隆德殿,即宋垂拱殿也。殿庭中東一鐘樓,西一鼓樓。”

以上幾條文獻均是記述金朝在汴的宮廷布局,而關于鐘鼓樓位置的記述卻不一致,第一、二條與第四條相左,第三條語焉不詳。究竟哪種文獻記載屬實,目前尚難定論,有待于日后再探討(故目前以其中任一文獻為基石的推測都有很大的不確定性)。

《明史》卷七十四記有“漏刻博士定時以漏,換時以牌,報時以鼓,警晨昏以鐘鼓”,“警晨昏以鐘鼓”的記載說明晨鐘暮鼓在明代已成定制,晨鐘暮鼓的對應位置理應是東鐘西鼓,這對于開封鐘鼓樓早期布局的認識有所啟益。

關于現存開封鐘樓、鼓樓為何是“東鼓西鐘”的模式,《光緒祥符縣志》的記載給了解答該問題的重要線索,卷十四及卷二十三都記載了相同的一件事:“……后有巡撫某遘疾弗愈,因鐘樓立于軍門之右,為形家所忌,檄毀樓上一層。議鐘鼓易位,改鐘樓為鼓樓。卸鐘時,鈕忽絕,委地而碎,某不釋然,竟改置,熔而另釁(按:‘釁’為古代血祭新制的器物。殺牲,用其血涂于器物縫隙中來祭祀。某文將‘釁’斷句至下文,誤),聲不逮前鐘。”有學者認為此段記述乃“子虛烏有”的“傳說”,未免有些“疑古過甚”了。這段記載中,事件的起因、經過、結果關系緊密、表述詳盡,定不會是無源之水、無本之木。另外,府志、通志、縣志都是官方志書,歷來均由一批飽經詩書的文人學者執筆,把一個“子虛烏有”的“傳說”寫入志書,豈不禍害后人、浪費筆墨。

責任編輯:C006文章來源:汴梁晚報 2011-7-30 作者:韓順發

下一條:窯變之妙 ——我市藏家收藏的劉富安大師鈞瓷作品鑒賞上一條:千年古剎相國寺

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區