-

沒有記錄!

北宋貢瓷出壽安——漫談宜陽官窯

2013/12/10 17:54:31 點擊數: 【字體:大 中 小】

核心提示

洛陽是北宋瓷器生產中心之一,《元豐九域志》載,“西京洛陽瓷器為貢品”,而洛陽的瓷器作坊主要在壽安縣(今宜陽縣),目前發現的宜陽二里廟窯址、宜陽西街窯址均為官窯。宜陽窯以燒青瓷為主,兼燒白瓷、白底黑花瓷、黑瓷、黃瓷等。宜陽窯所產器物,除一部分光素無紋外,刻花和印花的占絕大多數,為汝瓷系列,兼有耀州瓷特點,在中國陶瓷史上占有重要地位。

1 壽安山下兩窯址

宜陽壽安山以錦屏山為主峰,這里風光秀美,資源豐富,交通便利,壽安山正是生產瓷器的理想之所。

北宋《元豐九域志》載,“西京洛陽瓷器為貢品”。《宋史·地理志》載,“河南府貢瓷器”。而河南府(今洛陽)的瓷器作坊主要在宜陽。宋邵伯溫《邵氏聞見錄》卷十一載,司馬光在洛陽十五年中,“多游壽安山,買瓷窯畔為休息之地”,壽安山在宋代壽安縣。司馬光為了旅游方便在瓷窯旁邊買地筑屋,可見宜陽瓷窯在壽安山附近,是一個非常有名的地方。

目前在宜陽縣發現兩個區域的宋代瓷窯遺址,即二里廟宋代瓷窯遺址和宜陽西街宋代瓷窯遺址。二里廟宋代瓷窯遺址位于宜陽縣城關鎮二里廟村一帶,以燒青瓷為主,兼燒白瓷、白底黑花瓷、黑瓷、黃瓷等,是研究宋代汝瓷的重要窯口之一。遺址共4處:二里廟村北1處,面積約400平方米;二里廟村偏東1處,面積約400平方米;紅窯村北1處,面積約600平方米;馬底村北1處,面積約400平方米。

宜陽西街窯位于宜陽縣城內西街。1977年,河南省文物工作隊調查宜陽二里廟宋代瓷窯發現,宜陽縣城西街有窯址1處。因當地建房,1985年河南省文物考古研究所對該窯址進行了搶救性考古發掘,發現有窯爐、作坊等遺跡,出土了一大批瓷片和窯具。西街窯與二里廟窯燒制品種基本相同,主要生產白釉瓷、黑釉瓷和青釉瓷。這里的青釉瓷施釉稍厚,模印有花卉裝飾,構圖優美。

乾隆《宜陽縣志》載:“德應侯廟在縣西二里,宋熙寧感德軍守臣以水旱禱應狀聞,治廟封侯爵享祀。崇寧末年重復修,今廢無考,一在半壁山。”德應侯是北方瓷窯供奉的窯神,宋神宗熙寧年間(公元1068年至公元1077年),駐扎在耀州的感德軍節度使請求將窯神封為德應侯,得到神宗同意,于是宜陽建德應侯廟,因此此窯燒瓷在熙寧之前。該廟在宋徽宗崇寧末年(公元1106年)又重修,說明這兩個窯區的制瓷業一直延續到北宋末年。德應侯廟經歷代重修,至今仍存,民眾又稱其為祖師廟。

乾隆《宜陽縣志》載,另一個德應侯廟在半壁山,該山是鹿蹄山的主峰,因為德應侯廟一般修在瓷窯附近,說明半壁山也是一處窯址。目前,半壁山窯址尚未發現。

2 宜陽瓷窯為官窯

宜陽西街窯出土的白瓷碗底部印有“酒”字,黑瓷瓶的腹部刻有“京西轉運判官、貢奉酒□□□”銘款,與“酒”字有關。前者是專用飲酒器,后者為用于盛放貢酒的貢瓷。

“路”是北宋為征收賦稅、轉運漕糧而設的行政區域,初設十五路,后增設為十八路、二十三路。以洛陽為治所(古代指地方政權的政府駐地所在,包括省治、府治、州治、縣治等)的京西路范圍很大,基本包括今京廣鐵路以西、長江以北的河南、湖北等地。京西路設轉運使、副使、判官等行政官員。從“京西轉運判官、貢奉酒□□□”的銘款來看,宜陽窯為宋代官窯,官窯是指由朝廷直接掌管,專燒宮廷用器的窯場。

作為北宋官窯,其瓷器質量上乘。1978年在二里廟窯址中出土了一件白釉黑花瓶,高22厘米,口徑65厘米;口呈喇叭形,細長頸,下腹外鼓,平底,通體施白釉;繪黑花,頸下至腹肩繪帶紋,腹圍繪花卉紋,腹下部繪一道帶紋,是研究宜陽官窯瓷器的珍貴標本。

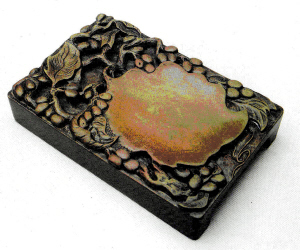

除這件白釉黑花瓶外,還有兩件宜陽官窯標準器。1970年在董王莊鄉洞子溝村收集的白釉黑梅花瓶,瓶高44厘米,腹徑17厘米,底徑10.5厘米。該花瓶小口、短頸、豐肩口沿剖面呈三角形;上腹略鼓,下腹漸收,小平底;外部通體白釉,繪黑彩,白頸到底繪有三通粗細協調的帶紋;瓶身上部繪纏枝紋,中部繪鴛鴦戲水及牡丹花卉紋,下部繪大芭蕉紋。1976年在城關鎮收集的琥珀斑天目瓷碗,高7厘米,直徑12厘米,底徑4厘米,這兩件器物與二里廟窯址瓷器標本工藝相同,證明其為該窯產品。

3 官窯選址非偶然

官窯選址有多方面考慮,其一是在京畿附近,其二是交通便利,其三是瓷土優良,其四是有歷代傳承的陶瓷制作工藝。而這四個條件,宜陽全部具備。

宜陽地處西京洛陽近畿,距東京開封不遠,通過洛河和大運河可直達兩京。制貢瓷必用優質瓷土和釉土,瓷土主要成分是高嶺土和化妝土,并含有長石、石英石和莫來石;釉土以石英、長石、硼砂、黏土等為原料,磨成粉末,加水調制而成,是涂敷在泥土制品外部的一種玻璃質化合物。而宜陽鹿蹄山、錦屏山一帶有大量優質瓷土和釉土。